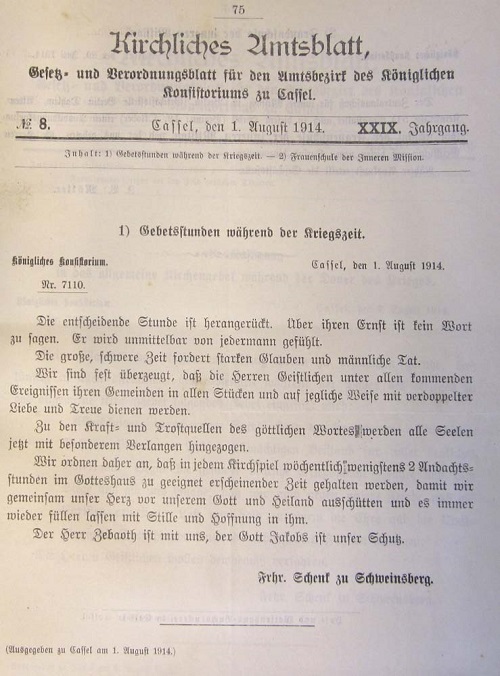

Das Zentralarchiv Speyer zeigt vom 9. September 2014 bis zum 14. April 2015 in der Ausstellung „Die Evangelische Kirche der Pfalz und der Erste Weltkrieg (1914-1928)“ Dokumente und Objekte aus der Zeit des Ersten Weltkrieges bis zum Ende der 1920er Jahre. Es werden folgende Themen behandelt: Kirche und Staat; Kriegseinwirkungen im Pfarramt; Beschlagnahme von Glocken; Kriegskrankenpflege; Seelsorge und Predigt; Bibel und Gesangbuch als Begleiter in Krisenzeiten; Erbauungsschriften; Propaganda auf Postkarten und Plakaten; Briefe in die Heimat; Kriegskonfirmation; Kriegschroniken; Trauer und Erinnerungskultur. Ein Sortiment von drei faksimilierten Feldpostkarten mit religiösem Bezug wird im Rahmen der Archivausstellung herausgegeben.

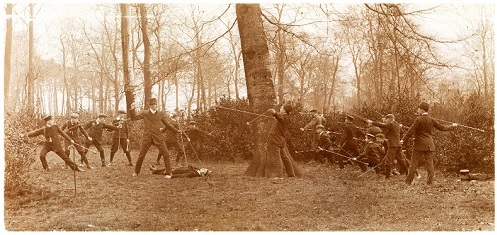

Im Ersten Weltkrieg gingen Christentum und Nationalismus eine enge Verbindung ein. Nicht allein im Deutschen Reich, sondern in allen kriegführenden Staaten nahm der Krieg phasenweise den Charakter eines Kreuzzuges an. Am augenfälligsten trat dieses Phänomen in der politischen Propaganda hervor, die sich wiederholt in christlichem Gewande präsentierte. Aber auch die Volkskirchen trugen den Kurs mit. Gerade die evangelischen Kirchen in Deutschland unterstützten den protestantischen Staat in der Regel vorbehaltlos im Kriege.

Abb.: Feldpostkarte aus dem Ersten Weltkrieg „Gott mit uns wie er mit unsern Vätern war“

Im gesamtgesellschaftlichen Rahmen eines entfesselten Nationalismus richteten sich an die Religion vielfältige Erwartungen und Sehnsüchte. Nur zu gerne bediente sich der Staat der Religion zur Überhöhung des Krieges. Auf Seiten der Kirche verstand man den Krieg vielerorts als göttliche Prüfung einer dem Materialismus verfallenen Zeit. Daraus entwickelte man den Gedanken, der Krieg könne eine innere Reinigung und eine Wiederbelebung der Volkskirche herbeiführen.

Äußerungen führender Kirchenvertreter muten heute befremdlich an. Unter den Händen der evangelischen und auch der katholische Kirche formte sich die Botschaft des Evangeliums um und glich sich geschmeidig den Zeitbedingungen an. Die Ausstellung beleuchtet am Beispiel der Pfälzischen Kirche das Thema unter verschiedenen Gesichtspunkten. Dabei wird insbesondere die enge Verfl echtung der Staatskirche mit der Kriegsverwaltung deutlich.

Hinter allem steht die grundlegende Frage, ob der Glaube nicht in einem Spannungsverhältnis zur Welt verbleiben muss, wenn die christliche Lehre für die Welt fruchtbar werden soll. Die Ausstellung möchte Impulse zum Nachdenken geben.

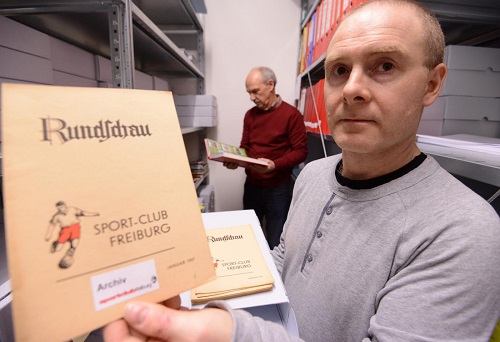

Ergänzt werden die Tafeln durch Unterlagen und Objekte aus den Sammlungen des Zentralarchivs.

Ab September 2014 sind ein Begleitheft und drei nachgedruckte Feldpostkarten erhältlich.

Die Seiten des Zentralarchivs Speyer zur Archivpädagogik mit dem Schwerpunkt Erster Weltkrieg werden laufend erweitert.

Quellen zum Ersten Weltkrieg aus dem Bestand des Zentralarchivs sind zu finden unter:

- http://www.regionalgeschichte.net/index.php?id=14969

- http://www.erster-weltkrieg.clio-online.de/site/lang__de-DE/mid__12339/ModeID__0/PageID__215/40208826/default.aspx

Inhalte der Ausstellung

- Kriegsbeginn 1914

- Gott mit uns – Der gerechte Krieg

- Die Pfarrer und der Krieg

- Bibel, Gesangbuch, Broschüren – Begleitung in Krisenzeiten

- Jugenderziehung und Konfirmation im Krieg

- Propaganda auf Gemeindeebene

- Tod und Trauer

- Kriegskrankenpflege

- Glockenabgabe 1917

- Reformationsjubiläum 1917

- Kampf gegen Kriegszweifel

- Kriegsende

- Erinnerungskultur

- Grabsteine als Zeugen für Kriegsleid

Stationen der Ausstellung

2015 Mai

Zweibrücken, Alexanderskirche

2015 Juni

Ludwigshafen, Apostelkirche

2015 Juli

Kaiserslautern, Kleine Kirche

2015 September

Edenkoben, Museumsspeicher

2015 Oktober

Prot. Kirche Lachen

Kontakt:

Zentralarchiv der Evangelischen Kirche der Pfalz

(Protestantische Landeskirche)

Domplatz 6

67346 Speyer

Tel.: 06232/667-182/282

Fax: 06232/667-234

zentralarchiv@evkirchepfalz.de

www.zentralarchiv-speyer.de