Ausstellung im Leseaal zeigt Exponate aus nassau-oranischer Zeit.

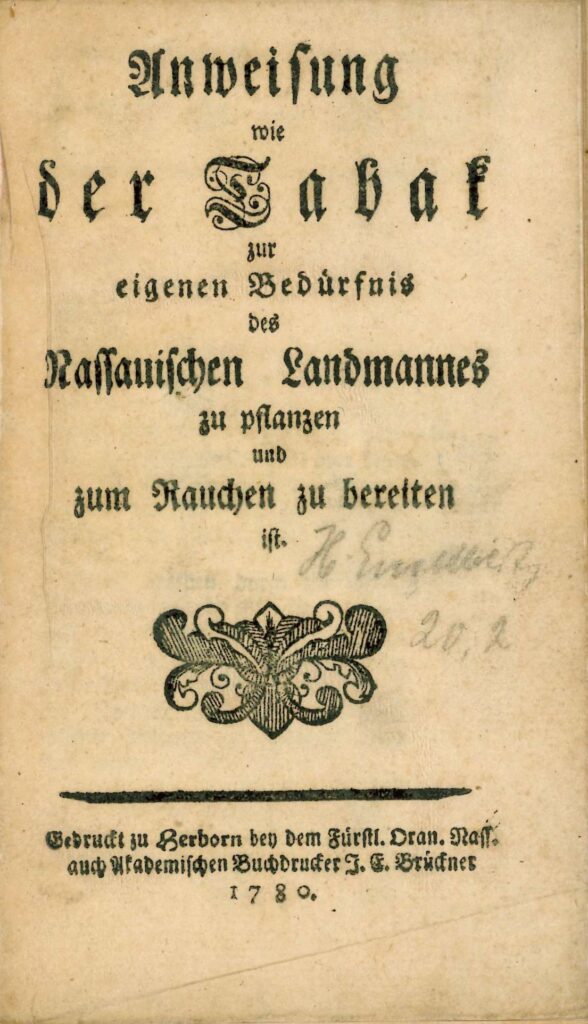

Wer hätte das gedacht? Knapp 250 Jahre vor der Erlaubnis des kontrollierten Anbaus von Cannabis für den Eigenbedarf wurde schon im Fürstentum Nassau-Oranien der private Anbau von Tabakpflanzen beworben. Die 1780 in Herborn gedruckte Broschüre „Anweisung wie der Tabak zur eigenen Bedürfnis des Nassauischen Landmannes zu pflanzen und zum Rauchen zu bereiten ist“ ist Bestandteil der Historischen Bibliothek des Stadtarchivs Siegen, in der sie unter der Signatur-Nummer 1283 geführt und seit dem 2. September 2025 mit anderen Exponaten in einer Glasvitrine des Lesesaals präsentiert wird.

Schriftliche Nachweise über einen „Empfang von Tabak“ datieren bereits ins 17. Jahrhundert zurück, wie Warenrechnungen (sogenannte „Imposten“) aus dieser Zeit berichten. Neben Malz, Hopfen, Wolle, Hanf, Bier, Essig, Wein und Lederhäuten wurden beispielsweise im Jahr 1690 auch mehrere „Centner Tabak“ nach Siegen gebracht, wie die Stadtschöffen notierten. Die Erzeugnisse wurden damals entweder von einem „Cöllnischen Fuhrman“ oder von „Italianer, Frantze [Franzosen] undt Juden“ nach Siegen transportiert. Doch erst einhundert Jahre später wurde augenscheinlich der Versuch unternommen, den Anbau mit landesherrlicher Genehmigung auch im Siegerland zu fördern und zu reglementieren. „Ausdrücklich wir in der Druckschrift aus dem Jahr 1780 beispielsweise vor dem sogenannten ‚türkischen Tabak‘ mit seinen dunkelgrünen Blättern und seiner berauschenden Wirkung gewarnt“, wie Christian Brachthäuser vom Stadtarchiv Siegen zu berichten weiß. „Die Broschüre trägt aber weniger den Charakter eines Ratgebers für Hobbygärtner in nassau-oranischer Zeit als vielmehr einer erzieherischen Maßnahme, um möglichen Missbrauch vorzubeugen“, so der Bibliothekar. Offenbar handelte es sich schon damals um ein lukratives Geschäft. Zu Jahresbeginn 1798 kündigte der Siegener Tabakfabrikant Johann Henrich Schweisfurth die Eröffnung einer Tabak-Schule auf der Sieghütte an. Seine Motivation: Durch einen erlernten Umgang mit Tabakpflanzen sei man besser imstande, „unächte, schlechte, manchmal durch allerhand Schmierereyen und schädliche Farben verfälschte, der Gesundheit nachtheilige Waare“ aus dem Verkehr zu ziehen, wie es in einer Presseannonce vom 6. Januar 1798 in den „Dillenburgischen Intelligenz-Nachrichten“ heißt. Denn längst hatte man auch unter dem „Krönchen“ erkannt, dass Rauchtabak „zu einem wichtigen Handels-Artickel geworden ist“, so Schweisfurth.

Ausgewählte historische Schriftzeugnisse zur Geschichte des Tabakanbaus und -konsums in Stadt und Land Siegen können in einer Glasvitrine im Lesesaal des Stadtarchivs Siegen (KrönchenCenter, Markt 25 in 57072 Siegen – 3. Etage) besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.

Kontakt:

Stadtarchiv Siegen

KrönchenCenter

Markt 25

57072 Siegen

Tel: 0271/404-3086

E-Mail: stadtarchiv@siegen.de

Quelle: Stadtarchiv Siegen, Pressemeldung, 26. August 2025.