Dreibändige Kirchengeschichte ist nun komplett

Mit dem Quellenband wurde jetzt der dritte Band der Kirchengeschichte Kurhessen und Waldecks im Landeskirchlichen Archiv Kassel präsentiert. Damit ist die Arbeit an der dreibändigen Kirchengeschichte der Landeskirche zu einem Abschluss gekommen. Vorgestellt wurde das Werk von den beiden Herausgebern Dr. Dr. Rainer Hering (Landesarchiv Schleswig-Holstein) und Dr. Bettina Wischhöfer (Landeskirchliches Archiv Kassel) sowie Bischof Dr. Martin Hein.

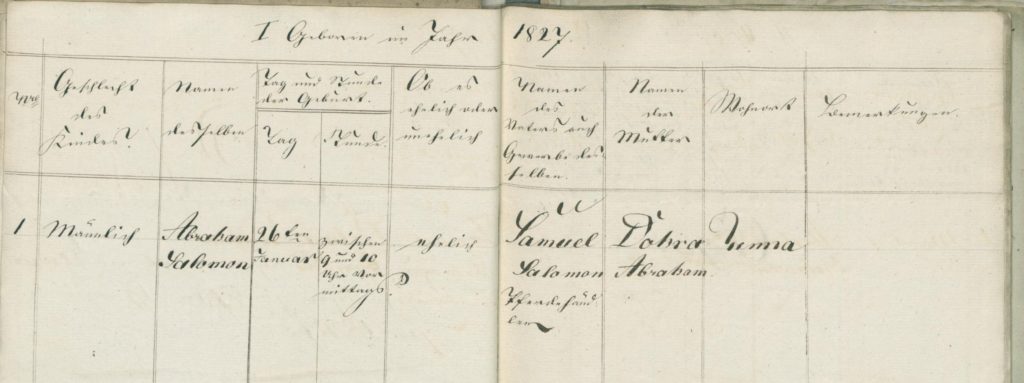

Abb.: Prof. Dr. Dr. Rainer Hering (Landesarchiv Schleswig-Holstein), Dr. Bettina Wischhöfer (Landeskirchliches Archiv Kassel) und Bischof Prof. Dr. Martin Hein bei der Vorstellung des dritten Bandes (Quellenband) der dreibändigen Kirchengeschichte Kurhessen und Waldeck im 19. und 20. Jahrhundert am 5. Juli 2017 im Landeskirchen Archiv Kassel (Foto: medio.tv / Karsten Socher)

Sammlung regt zur Weiterforschung vor Ort an

Bischof Dr. Hein würdigte die Leistung aller, die an der Konzeption und Gestaltung beteiligt waren. Gerade die Sichtung und Zusammenstellung des Materials sei „harte Arbeit“ gewesen – aber anregend und notwendig. Denn Kirche lebe immer auch aus ihrer Geschichte. Hinter jedem Text, der im Quellenband aufgeführt sei, stehe die Frage: „Wie soll Kirche sein und handeln? Wie entsprechen wir dem Evangelium?“ Hein wünschte der dreibändigen Kirchengeschichte im Allgemeinen und dem Quellenband im Besonderen viele Leserinnen und Leser. Diesen Wunsch verband er mit der Hoffnung, dass die Quellensammlung manche anregen möge, vor Ort weiter zu forschen. Den Satz des Apostel Paulus zitierend „Prüfet alles, aber das Gute behaltet.“ (1. Thess 5 21) machte er geltend: „Um prüfen zu können, muss man Kenntnisse haben. Die Möglichkeit ist für unsere Landeskirche nun umfassend gegeben.“

Texte spiegeln das kirchliche Leben in seinen Facetten

Dr. Wischhöfer erläuterte die Zusammenstellung und den Aufbau der Quellensammlung. Man habe sich auf die reine Publikation von Quellen beschränkt und auf eine Kommentierung bewusst verzichtet. Die Texte seien chronologisch angeordnet, beginnend mit dem 300. Reformationsjubiläum 1817 und endend mit der Agende der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck 1996. Insgesamt würden im vorliegenden Band 111 Quellen präsentiert, darunter knapp die Hälfte normative Texte sowie zahlreiche Quellen aus Pfarrarchiven, aus Gesamtkonsistorialakten und dem Bereich Diakonie und Mission. So ständen sozialgeschichtliche Quellen neben Verfassungstexten, diakonische Quellen neben Kriegspredigten. Die Texte spiegelten das kirchliche Leben in all seinen Facetten wider. Damit sei das gesetzte Ziel erreicht, „ein spannendes, abwechslungsreiches Lesebuch zu gestalten.“

Erinnerung ist zentrale Komponente des Glaubens

Dr. Dr. Hering hob hervor, wie wichtig die Kirchengeschichte für Gemeinden und Schulen sei: „Die historische Entwicklung „ihrer“ Gemeinde, „ihres“ Kirchenkreises, „ihrer“ Landeskirche und deren kulturelle Traditionen bestimmen das Leben und wirken sich so auch auf das Denken und Handeln des Menschen aus.“ Gerade im Zeitalter der Globalisierung sei die Beschäftigung mit der Geschichte vor Ort identitätsstiftend und helfe den Menschen, sich in einer immer unübersichtlicher werdenden Welt zu orientieren und mental zu verankern. So sei „Erinnerung eine zentrale Komponente unseres christlichen Glaubens“. Ohne ein funktionierendes Gedächtnis könnten auch die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck, ihre Kreise und Gemeinden ihre Zukunft nicht gestalten. „Die beiden Bücher ihrer Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert sowie der vorliegende Quellenband wollen dazu einen Beitrag leisten.“, so Hering.

Info:

Kurhessen und Waldeck im 19. und 20. Jahrhundert – Quellen zur Kirchengeschichte Band III,

herausgegeben von Rainer Hering und Bettina Wischhöfer im Auftrag der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck,

Kassel 2017, 19,90 € (ISBN 978-3-89477-892-7),

Das Gesamtpaket (Band I, Beiträge zur Kirchengeschichte im 19. Jahrhundert, Kassel 2006; Band II, Beiträge zur Kirchengeschichte im 20. Jahrhundert, Kassel 2012 und Band III) 49,90 €, zu beziehen über: Landeskirchliches Archiv Kassel, Lessingstraße 15 A, 34119 Kassel, Mail: archiv@ekkw.de

Quelle: Evangelische Kirche von Kurhessen und Waldeck, Pressemitteilung, 5.7.2017