Nein, mittelalterliche Dokumente und Bücher des weltberühmten Zisterzienserklosters befänden sich leider nicht in „seinen“ Beständen, muss Maulbronns Stadtarchivar Martin Ehlers einräumen, wenn ihn Besucher danach fragen. Deren Interesse gilt vor allem dem Alltagsleben der Mönche, aber auch ihrem Wirken und den Besitzungen in den einstigen klösterlichen Orten – immerhin war die Abtei in rund 55 Dörfern und Städten der Region bis zum Rhein hin begütert.

Im Stadtarchiv Maulbronn wurde zwar eine umfassende Dokumentation zum Kloster und seiner Geschichte angelegt, doch befinden sich die Originalunterlagen vorwiegend im Hauptstaatsarchiv Stuttgart. Von der einstigen Klosterbibliothek und den im klösterlichen Skriptorium entstandenen Schriften sind dagegen bis heute nur wenige Relikte, die auf mehrere Bibliotheken verteilt sind, erhalten geblieben.

Dafür gibt es mehrere Ursachen: Während des Bauernkriegs plünderten im Jahr 1525 mehrmals Aufständische das Kloster. Sie fielen auch über das Archiv und die Bibliothek her, weil sie die Zinsbücher vernichten wollten, in denen die verhassten Abgaben und Fronleistungen festgeschrieben waren. Da sie aber nicht lesen konnten, zerstörten sie alle Bände, die ihnen in die Hände fielen. Georg Schwartzerdt, der Bruder des aus Bretten stammenden Reformators Philipp Melanchthon, bedauerte, dass die aufständischen Bauern in Maulbronn zahlreiche gute Bücher der bedeutenden Bibliothek „zerrissen“ hätten.

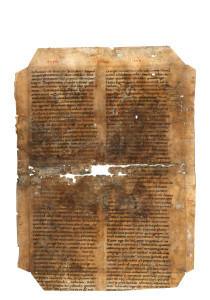

Abb.: Buchfragment mit einem Text des Kirchenlehrers Augustinus aus dem 10. Jahrhundert im Stadtarchiv Maulbronn: die älteste Handschrift in der Region (Bildnachweis: Stadtarchiv Maulbronn)

Während der Reformationszeit flohen die Mönche 1534 zunächst in ihren Pfleghof nach Speyer und dann in das ihnen unterstellte Priorat Pairis im Elsass. Dorthin hatten sie Urkunden und Bücher mitgenommen. Pairis wiederum wurde infolge der französischen Revolution aufgelöst. Nur wenige Maulbronn betreffenden Unterlagen sind bis heute in den Archives Départementales du Haut-Rhin in Colmar überliefert.

Bei der Auflösung der Zisterzienserabtei Maulbronn im Jahr 1556 wird es hier wahrscheinlich nur noch wenige theologische Schriften, liturgische Bücher und Choralhandschriften gegeben haben. Was über Jahrhunderte mühevoll von Hand in klösterlichen Skriptorien geschrieben und kopiert wurde, erklärte die protestantische Kirche nun für Makulatur. Die Folge war, dass man die in Maulbronn vorliegenden Notenbücher und Bände fledderte und als Einbandmaterial für Amtsbücher verwendete. Maulbronn war als Sitz des sogenannten Klosteramts nach wie vor Verwaltungsmittelpunkt geblieben, wodurch Bedarf an Schreib- und Einbandmaterialien herrschte.

Spektakulärer Fund auf dem Dachboden

Doch nicht nur in der staatlichen Überlieferung finden sich Pergamenthandschriften unter den Bucheinbänden, sondern auch in den Beständen des Stadtarchivs Maulbronn. Unter den Amtsbüchern der Gemeinde Schmie finden sich entsprechende Beispiele. Ein spektakulärer Fund ereignete sich im Jahr 2003 auf dem Dachboden des alten Rathauses von Schmie, einem stattlichen Fachwerkbau aus dem Jahr 1568, als man Räumlichkeiten für das Dorfmuseum, die Steinhauerstube, einrichtete: Unter dem damals undichten Rathausdach lag eine völlig vermoderte Forstordnung aus der Zeit Herzog Carl Eugens von Württemberg.

Solche Schriften sind in vielen Gemeinden zu finden – hier jedoch war der Einband des eigentlich unspektakulären Druckwerks als Pergament identifizierbar, das wohl über viele Jahre durch Regenwasser, Staub, Vogelkot und Schimmel bis zur Unkenntlichkeit verunstaltet wurde; mit viel Phantasie waren noch einzelne Buchstaben erkennbar.

Nach einer zunächst oberflächlichen Reinigung im Stadtarchiv Maulbronn entschloss man sich für die aufwändige Restaurierung des Pergaments. Die Investition sollte sich auszahlen, denn nach der Wiederherstellung erwies es sich als beidseitig mit karolingischen Minuskeln beschriebenes Pergamentblatt. Eine Begutachtung durch die Württembergische Landesbibliothek in Stuttgart ergab, dass es sich um eine in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts in Italien entstandene Handschrift handelt. Damit ist die Handschrift rund 200 Jahre älter als das Kloster Maulbronn, dessen Gründung erst Mitte des 12. Jahrhunderts erfolgte. Sie war Teil eines Bandes, der in der Klosterbibliothek aufbewahrt wurde.

Der in Latein verfasste Text geht auf Augustinus von Hippo (354-430) zurück, der einen im Mittelalter weit verbreiteten Psalmenkommentar verfasste. Der Kirchenlehrer ist auf einem Schlussstein im Oratorium des Klosters Maulbronn mit seinen Attributen dargestellt. Dort, im Obergeschoss des sogenannten Schrägbaus am östlichen Ende der Klausur, soll auch der Bibliotheksaal des Klosters gewesen sein.

Abb.: In der städtischen Dauerausstellung zur Literatur im Kloster Maulbronn (Infozentrum) wird ein Faksimile der Augustinus-Handschrift gezeigt (Bildnachweis: David Franck, Ostfildern)

Ein Faksimile der Pergamenthandschrift wird in der Ausstellung „Besuchen – Bilden – Schreiben. Das Kloster Maulbronn und die Literatur“ im städtischen Museum im Kloster-Infozentrum gezeigt. Weitere Informationen gibt es bei Martin Ehlers im Stadtarchiv Maulbronn.

Kontakt:

Stadtarchiv Maulbronn

Martin Ehlers

Klosterhof 31

75433 Maulbronn

Tel. 07043 103-16

ehlers@maulbronn.de

Quelle: Enzkreis, Pressemitteilung 352 / 2105