Das Archiv des Deutschen Museums gehört zu den bedeutendsten Spezialarchiven für die Geschichte der Naturwissenschaft und der Technik weltweit. Auf 4,7 Regalkilometern verwahrt es herausragende Dokumente aus neun Jahrhunderten, darunter mehrere Nobelurkunden und -medaillen, die frühesten Zeichnungen des Flugpioniers Otto Lilienthal oder das Laborbuch von Otto Hahn mit der Entdeckung der Kernspaltung.

Der langjährige Leiter des Archivs des Deutschen Museums, Dr. Wilhelm Füßl, konnte nach anderthalb Jahren im Ruhestand mit seinem Buch „Schatzkammer für Technik und Wissenschaft. Das Archiv des Deutschen Museums“ nunmehr ein erstes Produkt, das im Rahmen seines neuen Lebens- und offenkundig auch Arbeitsabschnittes entstanden ist, auf einer gut besuchten Pressekonferenz vorstellen.

In der Publikation greift Autor Dr. Füßl, bis 2021 Leiter des Archivs, die eingangs erwähnten und andere Einzelstücke aus dem riesigen Fundus heraus und erzählt dazu spannende Geschichten: Wer war die erste Fotografin der Weltgeschichte? Was hat es mit dem Wurmpapier auf sich? Gibt es wirklich einen Film über die ersten Flüge Lilienthals? Was kann uns die Mitgliedskarte Albert Einsteins erzählen? Ist Raubgut in den Archiven des Hauses versteckt? Und warum sind Läuse im Archiv willkommen?

In seinem Buch geht es Wilhelm Füßl zudem darum, die Arbeit der Archivarinnen und Archivare des Deutschen Museums in ausgewählten Exkursen zu veranschaulichen. Wie funktioniert das Sammeln? Wie werden die wertvollen Stücke konservatorisch und restauratorisch behandelt? Wie funktionieren die Erschließung der Bestände und eine moderne Digitalisierung? Auch diese Fragen beantwortet der Autor anschaulich und vermittelt so ein eindrucksvolles Bild von der Arbeit im Archiv.

Die einzelnen Kapitel sind mit Aufnahmen des Fotografen Hans-Joachim Becker hervorragend illustriert.

Info:

Wilhelm Füßl:

Schatzkammer für Technik und Wissenschaft. Das Archiv des Deutschen Museums

München 2022, 228 Seiten mit 151 Abbildungen

ISBN 978-3-948808-11-2

Buchhandelspreis 29,90 €

Am 29.11.2022 findet eine öffentliche Buchpräsentation im Deutschen Museum statt.

Zehn Schätze aus dem Archiv des Deutschen Museums

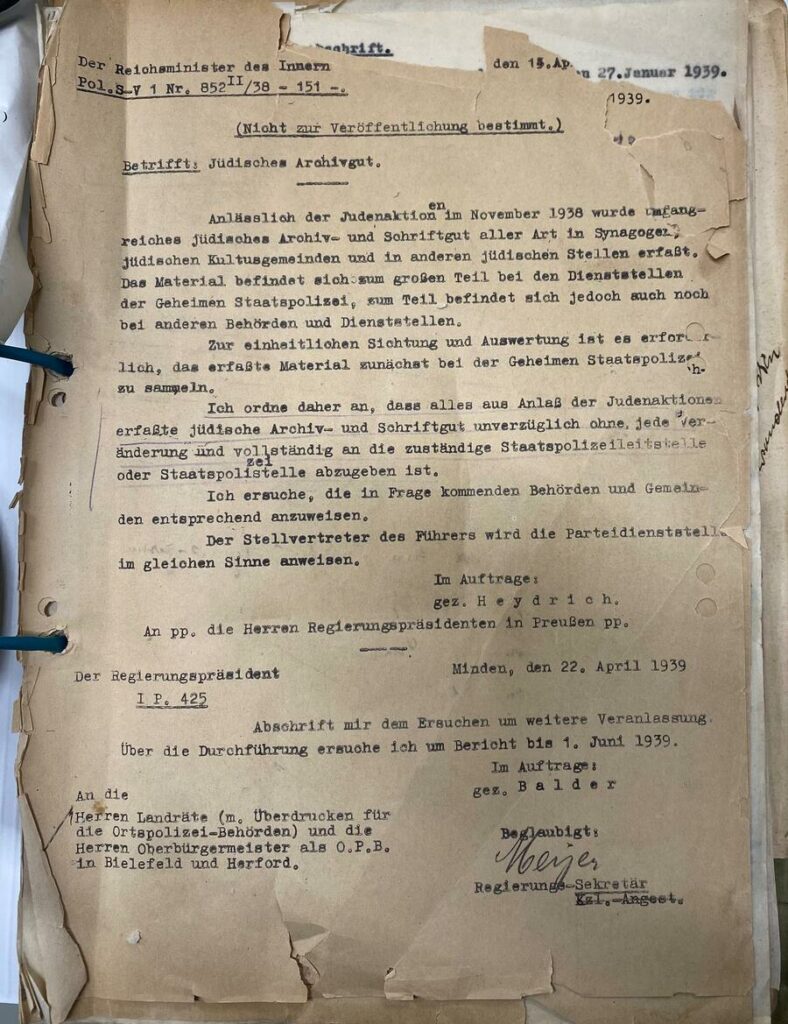

1. Geheimdokumente zum deutschen Atomprogramm

Das größte Aufsehen in seiner Karriere hat Füßl wohl mit der Veröffentlichung der Papiere zum deutschen Atomprogramm der Nazizeit erregt. Am 18. Dezember 1998 konnte das Archiv des Deutschen Museums die Geheimdokumente übernehmen. Die Originale wurden 1944 und 1945 von einem Spezialkommando der US-Streitkräfte namens „Alsos“ in Deutschland beschlagnahmt – oder sind auf die Verhöre durch jenes Spezialkommando zurückzuführen.

Diese Dokumente umfassen heute 11.602 Seiten. Dazu gehört auch ein Bericht des Physikers Carl Friedrich von Weizsäcker vom 17. Juli 1940 mit dem Titel „Eine Möglichkeit der Energiegewinnung aus 238U“, den er für das Heereswaffenamt der Nazis geschrieben hat. Darin beschreibt er unter anderem, dass in Kernreaktoren ein neues spaltbares Element entstehen müsse – schon Monate, bevor Plutonium in den USA entdeckt wurde. Weizsäcker weist auch darauf hin, dass das neue Element einmal zum Bau sehr kleiner Maschinen, dann als Sprengstoff sowie durch Beimischung zur Umwandlung anderer Elemente in großen Mengen verwendet werden könne: „Er erkannte also das Potenzial der Kernspaltung für den Bau von Atomwaffen und maß dem Plutonium eine entscheidende Rolle als Spaltmaterial bei der Waffenproduktion zu“, sagt Füßl. Auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Geheimhaltung der Dokumente beibehalten. Dies zeigen die Stempel „Restricted data“ und „Caution“, die 1946 auf den Papieren angebracht wurden.

2. Das Spionagetagebuch von Georg von Reichenbach

Wilhelm Füßls Lieblingsstück im Archiv ist das „Spionagetagebuch“, ein Skizzenbuch von Georg von Reichenbach. Der Münchner Ingenieur ist als junger Mann im Jahr 1791 nach England gefahren und hat dort Industriespionage im Auftrag der bayerischen Regierung betrieben. Vor allem die Dampfmaschinen von James Watt hatten es ihm angetan. Er verschaffte sich heimlich Zugang zu englischen Fabriken – „mutmaßlich mit Bestechung in Form von Whisky“, sagt Füßl – und zeichnete eine Watt‘sche Dampfmaschine ab. Heute sind die Reichenbachstraße und die Reichenbachbrücke in München nach von Reichenbach benannt. Füßl: „Eine steile Karriere für einen Ex-Spion.“

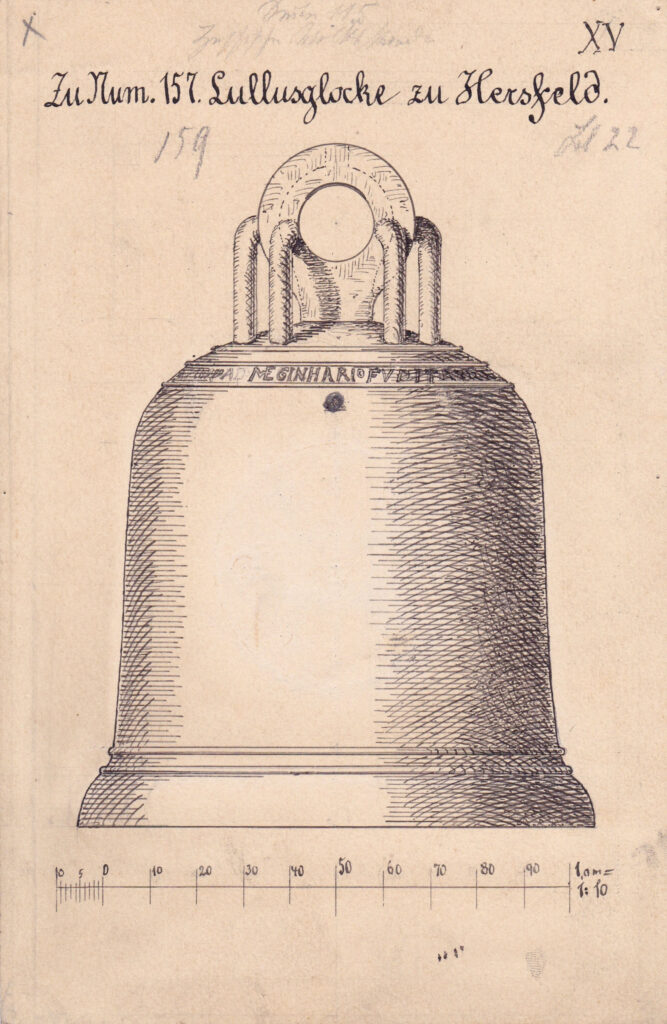

3. Das älteste Stück im Archiv

Das älteste Stück ist eine Pergamenthandschrift des hochmittelalterlichen Universalgelehrten, Philosophen, Theologen und Bischofs Albertus Magnus (1193– 1280). Das Physicorum Libri VIII mit 129 Blatt stammt aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts und wurde vom Deutschen Museum im Jahr 1910 bei einem Münchner Antiquariat gekauft: „Für die heute lächerlich niedrig anmutende Summe von 500 Mark“, sagt Füßl.

4. Der schwimmende Bote

Ebenfalls in der Handschriftensammlung findet sich ein „Feuerwerksbuch“ von 1480 – hier werden verschiedene Ideen für das Kriegshandwerk präsentiert. Darin findet sich auch die Zeichnung eines „Schwimmenden Boten“. Das Blatt zeigt einen Mann, der eine Botschaft über einen See transportiert – den versiegelten Brief hält er mit ausgestrecktem Arm aus dem Wasser heraus. Um den Körper trägt der Bote einen Schwimmreifen, der es ihm erlaubt, das Wasser zu überqueren, ohne unterzugehen.

5. Das Laborbuch von Otto Hahn

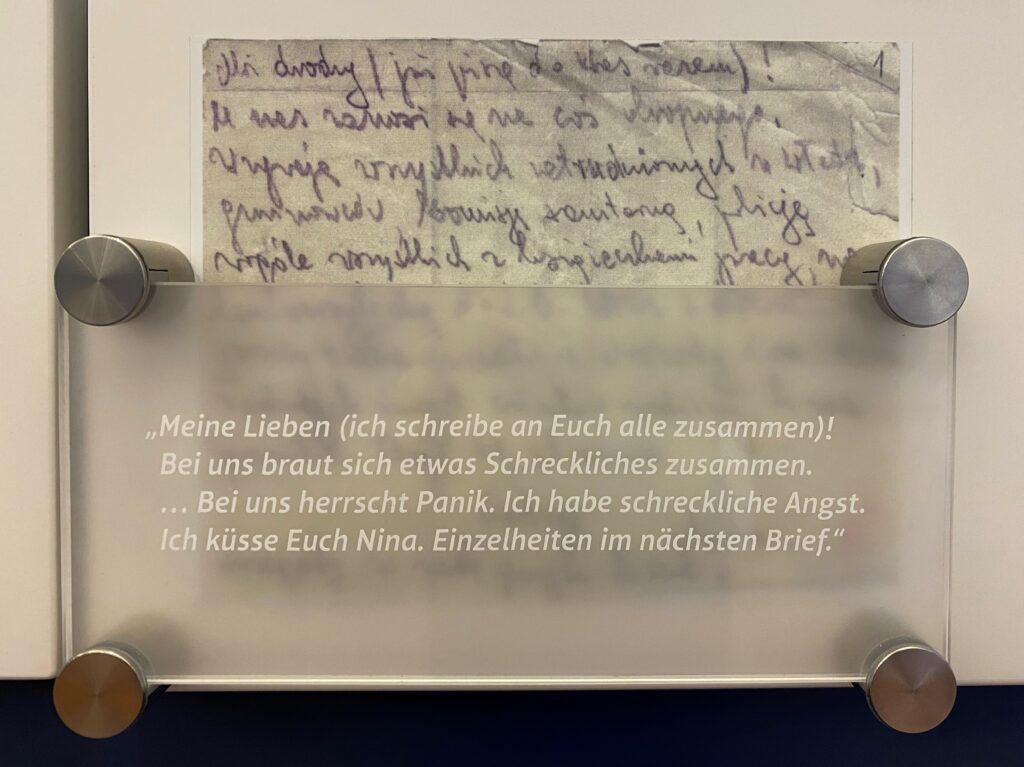

Das unscheinbare Notizbuch mit Lack-Einband und 94 Blättern dokumentiert eine wissenschaftliche Leistung mit unabsehbaren Folgen: die Entdeckung der Kernspaltung im Jahr 1938. Die Protagonisten, die Chemiker Otto Hahn und Fritz Straßmann sowie die Physikerin Lise Meitner, wollten durch die Bestrahlung von Uran Elemente erzeugen, die schwerer als das Ausgangsmaterial sind. Der entscheidende Versuch fand in der Nacht vom 16. auf den 17. Dezember 1938 statt. Dabei wurde eine Uranprobe mit Neutronen bestrahlt, was zur Entstehung mehrerer neuer radioaktiver Isotope führte. Bei den darauffolgenden, als „Indikatorversuche“ bekannt gewordenen Experimenten stellte sich heraus, dass es sich bei den beobachteten Elementen nicht um Isotope des vermuteten Radiums handelte, sondern überraschenderweise um radioaktive Isotope von Barium – einem Element also, das wesentlich leichter als Uran ist.

Die Messergebnisse waren für Hahn und Straßmann unerklärlich. Hahn wandte sich daher an Lise Meitner mit der Bitte: „Vielleicht kannst Du irgendeine fantastische Erklärung vorschlagen.“ Meitner lieferte an Weihnachten 1938 die revolutionäre Interpretation des Indikatorversuchs, nämlich, dass der Urankern durch das Eindringen von Neutronen in zwei etwa gleich große Fragmente gespalten worden sei, wobei sich die beiden Atomkerne wegen ihrer positiven Kernladung abgestoßen und eine hohe Energie freigesetzt hätten. Für diese Entdeckung erhielt Otto Hahn nach Kriegsende den Nobelpreis.

Im Laufe des Jahres 1939 wiederholten weltweit Wissenschaftler den Berliner Versuch, wobei schnell die waffentechnische Dimension der Entdeckung klar wurde – letztlich führte das Experiment zum Atombombeneinsatz in Hiroshima.

Otto Hahn hat sein Laborbuch 1960 dem Deutschen Museum geschenkt. Verpackt war es bei der Übergabe in einem Umschlag, der von dem Nobelpreisträger in seiner kleinen Handschrift eigenhändig erläutert ist: „Originalheft des Indikatorversuchs. Dezember 1938, sehr wichtig Otto Hahn“ steht hier geschrieben. „Wir glauben ihm das!“, schreibt Füßl dazu.

6. Das erste Foto von München

1,4 Millionen Fotos werden im Archiv des Deutschen Museums verwahrt. Den kleinsten, aber wertvollsten Teil des Bildarchivs bildet der Rarissima-Bestand. Dazu zählen einige Highlights aus der Frühzeit der Fotografie in Deutschland. Es handelt sich um Bilder, die Carl August von Steinheil und Franz von Kobell im Jahr 1839, dem Jahr des Bekanntwerdens der ersten fotografischen Aufnahmen von Daguerre, in München angefertigt haben. Forschungen haben gezeigt, dass die beiden Pioniere mit verschiedenen selbstkonstruierten Kameras gearbeitet haben. Das Papiernegativ zeigt eine Ansicht der Neuhauser Straße in München. Gut zu erkennen sind im Vordergrund die Fassade der Kirche St. Michael und die daran anschließende Augustinerkirche. Aufgefunden wurden diese Bilder im Jahr 1994 in einem unscheinbaren Umschlag im Firmenarchiv Steinheil.

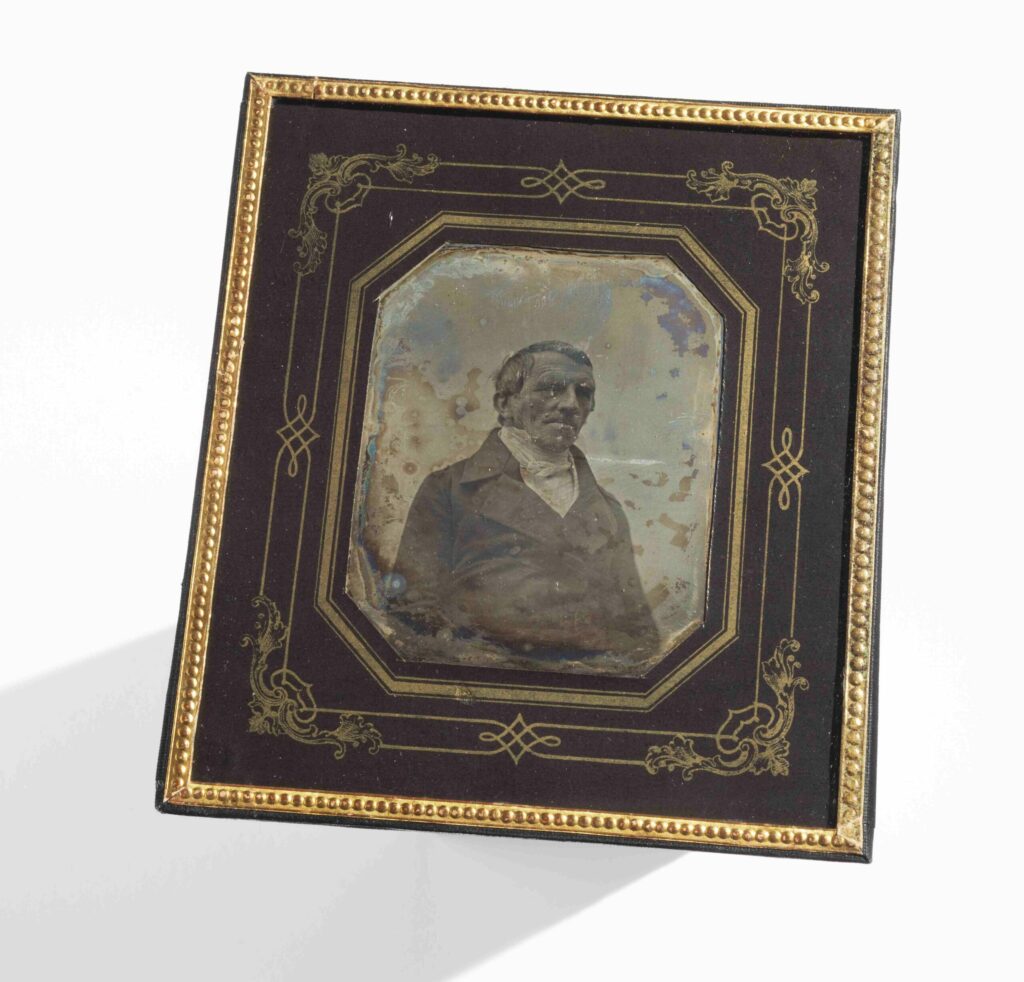

7. Die erste Fotografin der Weltgeschichte

Bei den Ausräumarbeiten in den Museumsdepots kam 2018 eine Aufnahme zum Vorschein, die weder eine Inventarnummer trug noch einem Objektbestand zugeordnet werden konnte. Heute zählt sie zum Rarissima-Bestand des Archivs. Es handelt sich um eine sehr frühe Daguerreotypie. Sie gehört zum Nachlass des Chemikers Eilhard Mitscherlich, den sein Sohn Alexander Mitscherlich dem Deutschen Museum vermachte.

„Allein schon den Porträtierten zu identifizieren, war eine detektivische Recherche“, sagt Füßl. Einer findigen Archivmitarbeiterin gelang es, eine teilweise überklebte handschriftliche Anmerkung zu entziffern: „Astronom“ stand dort. In mühevoller Kleinarbeit sah die Mitarbeiterin eine Serie von 74 Ordnern mit Porträts durch, die sich im Archiv befanden – und wurde fündig: Unter der Bildnummer 33 118 ist hier die Reproduktion einer Lithografie des Astronomen Johann Franz Encke (1791–1865) vorhanden, die unverkennbar die Person auf der Daguerreotypie darstellt.

Abb.: Porträtfotografie des Astronomen Johann Franz Encke, ca. 1840/41, Deutsches Museum, Archiv, BA-Rar 0013 (Foto: Deutsches Museum, Hans-Joachim Becker)

Ein Brief von Alexander Mitscherlich von 1905 brachte die Erklärung zur Entstehungsgeschichte: „Die Aufnahmen stammen aus der Zeit nach der Erfindung Daguerres, welcher mit meinem Vater befreundet war und ihm einen Apparat verschaffte.“ Auch die Urheberin der Aufnahmen geht aus einem weiteren Brief Mitscherlichs hervor: „Ich habe ganz übersehen, Sie darauf aufmerksam zu machen, daß ich Daguerreotypien besitze von dem berühmten Mineralogen Gustav Rose und dem Astronomen Enke [sic!], welche von meiner Mutter nach Anleitung von Daguerre hergestellt sind.“ Ziemlich sicher hat Laura Mitscherlich ihre ersten Daguerreotypien noch 1839 angefertigt; denkbar, dass Daguerre persönlich der Frau seines Freundes das Fotografieren beigebracht hat. Laura Mitscherlich ist damit die erste namentlich bekannte deutsche Fotografin, vielleicht sogar die erste Fotografin weltweit.

8. Otto Lilienthals Werkstattzeichnung

Besonders stolz ist Füßl auf eine frühe Zeichnung des Flugpioniers Otto Lilienthal aus dem Jahr 1893 – verständlich, denn die Einwerbung des Lilienthal-Nachlasses hat ihn zehn Jahre Zeit gekostet. 1891 hob Lilienthal erstmals mit einem von ihm konstruierten Gleiter ab. Bis zu seinem tödlichen Absturz im August 1896 absolvierte er mehrere hundert Flüge mit unterschiedlichen Flugapparaten.

Auf einer seiner Werkstattzeichnungen, die sich im Archiv des Deutschen Museums befinden, ist ein zusammenklappbares Modell seines Fluggeräts skizziert. Lilienthal musste seine Gleiter nämlich mühsam auf einen Berg tragen, um von dort aus zu starten – und konstruierte deshalb einen klappbaren Gleiter, was es ermöglichte, den Flugapparat leichter zu transportieren und zu lagern. Das Konzept bewährte sich: Lilienthal ließ es patentieren und bot die Konstruktion zum Kauf an. Auch die Rückseite des Blatts hat Lilienthal genutzt – für die Skizze eines Schlagflügelapparats und für verschiedene Berechnungen.

9. Die Rede des Grafen Zeppelin an das deutsche Volk

Auf dem ältesten Tonträger des Archivs ist eine Rede von 1908 festgehalten: „Ein Wort des Grafen Zeppelin an das deutsche Volk“. Sie ist auf zwei Schallplatten gepresst, die in einer Schmuckkassette aufbewahrt sind – innen mit Samt bezogen und außen mit vergoldeten Verschlüssen gesichert. Der Durchmesser beträgt 30,5 Zentimeter; abzuspielen sind die Schallplatten mit einer Geschwindigkeit von 78 Umdrehungen in der Minute. Es handelt sich um Schellackplatten, die ab 1895 Verbreitung fanden. Eine Besonderheit der Zeppelin-Platten liegt darin, dass es sich bei ihnen um sogenannte Inside-outside-Platten handelt. Das heißt, die Nadel tastet die Rillen von innen nach außen ab – anders als bei üblichen Schallplatten. Bei der Ansprache Zeppelins handelt es sich um eine Dankrede für die „Zeppelinspende des deutschen Volkes“. Hintergrund war der Absturz des Starrluftschiffs LZ 4 in Echterdingen am 5. August 1908, der die weiteren Entwicklungen zu stoppen drohte. Durch einen anonymen Aufruf für eine „Zeppelinspende“ kamen sechs Millionen Mark zusammen. Sie ermöglichten dem Grafen den Bau weiterer Luftschiffe. In der Rede bedankte sich Graf Zeppelin für die Spenden und versprach: „Meine Luftschiffe werden bald zu den betriebssichersten Fahrzeugen zählen, mit welchen weite Reisen bei verhältnismäßig geringster Gefahr für Leib und Leben der Insassen ausführbar sind.“

10. Die Tonbänder von Oskar Sala

„Lässt man bei Archivführungen den Namen Oskar Sala fallen, blickt man in der Regel in ratlose Gesichter. Fragt man, ob jemand den Film „Die Vögel“ von Alfred Hitchcock kenne, sieht man eifriges Nicken“, erzählt Wilhelm Füßl. „Fügt man dann noch hinzu, dass das Geschrei der Vögel nicht echt ist, sondern auf einem Musikinstrument, dem Trautonium, künstlich erzeugt wurde und dass es Oskar Sala war, der dem Trautonium diese markdurchdringenden Geräusche entlockt hat, stößt man sofort auf die Begeisterung der Zuhörer.“ Sala gilt als Pionier der elektronischen Musik, entwickelte das von Friedrich Trautwein im Jahr 1930 vorgestellte Trautonium systematisch weiter und war bis zu seinem Tod der einzige, der das Instrument spielen konnte. Seinen Nachlass vermachte Oskar Sala dem Deutschen Museum – darunter fast 2000 Tonträger. Um sinnvoll mit den Tonbändern arbeiten zu können, mussten diese digitalisiert werden – was ihr Zustand zunächst nicht erlaubte. Die Schachteln waren korrodiert, Bänder waren von der Spule, dem „Bobby“, gefallen. Dabei waren die Tonbänder äußerst wichtig – Sala hatte nur wenige Noten hinterlassen; die Bänder waren sozusagen sein Werkverzeichnis. Aber das große Werk gelang: Im Laufe der Digitalisierung entstanden insgesamt rund 20 700 Dateien mit einem Datenvolumen von etwa vier Terabyte. Und auch die Archivierung des Original-Bandmaterials glückte.

Zum Autor:

Dr. Wilhelm Füßl ist Historiker und war nach verschiedenen beruflichen Stationen im In- und Ausland von 1992 bis 2021 Leiter des Archivs des Deutschen Museums.

Er publizierte u. a. 2005 das Werk Oskar von Miller (1855–1934). Eine Biographie. Er ist Herausgeber bzw. Mitherausgeber der Bücher bzw. Ausstellungskataloge Biographie und Technikgeschichte (1998), Geschichte des Deutschen Museums. Akteure, Artefakte, Ausstellungen (2003), Wirklichkeit und Illusion. Dioramen im Deutschen Museum (2017), 100 Jahre Konrad Zuse – Einblicke in den Nachlass (2010), Konstruierte Wirklichkeit. Philipp Lenard (1862–1947). Biografie – Physik – Ideologie (2012), Licht und Schatten. Ernst Mach | Ludwig Mach (2017) sowie Fotografie im Dienst der Wissenschaft. Aspekte der Visual History (2021). Mehrere seiner Bücher wurden mit Preisen ausgezeichnet.

Kontakt:

Archiv des Deutschen Museums

Museumsinsel 1

80538 München

Telefon +49 89 2179 220

archiv@deutsches-museum.de

Quelle: Matthias Röschner, Archiv des Deutschen Museums: Neuerscheinung zum Archiv des Deutschen Museums von Wilhelm Füßl, in: Archive in der Leibniz-Gemeinschaft. Gemeinschaftsblog des Arbeitskreises Archive in der Leibniz-Gemeinschaft, 17.11.2022 [https://leibnizarc.hypotheses.org/3635]; Deutsches Museum, Pressemitteilung, 22.11.2022.

ch über den Tellerrand in die Weltgeschichte hinaus. Die bereits veröffentlichten Folgen widmen sich dramatischen Ereignissen, unvorstellbaren Lebensbedingungen und zügellosem Verhalten: So gab es einst einen Ort, an dem Waisenkinder und Gefangene zusammen untergebracht waren. Ein Kriminalfall führte beinahe zur Zerstörung der ganzen Stadt Gera. Auch existierte einst eine Bildungseinrichtung, in der nackt Gymnastik ausgeübt wurde.

ch über den Tellerrand in die Weltgeschichte hinaus. Die bereits veröffentlichten Folgen widmen sich dramatischen Ereignissen, unvorstellbaren Lebensbedingungen und zügellosem Verhalten: So gab es einst einen Ort, an dem Waisenkinder und Gefangene zusammen untergebracht waren. Ein Kriminalfall führte beinahe zur Zerstörung der ganzen Stadt Gera. Auch existierte einst eine Bildungseinrichtung, in der nackt Gymnastik ausgeübt wurde.