Der Kreis Soest und die Stadt Soest haben das neue Archivgebäude für das Kreisarchiv und das Stadtarchiv Soest nunmehr offiziell am 11.6.2022 in einer Feierstunde eröffnet. Die Einrichtungen waren bereits vergangenes Jahr, mitten in der Pandemie, in die renovierte ehemalige Landwirtschaftsschule und das neu gebaute Magazingebäude eingezogen. Alle Redner lobten die gute interkommunale Zusammenarbeit und freuten sich über die neue, moderne und zeitgemäße Architektur des Gebäudes. Abb.: Über die offizielle Eröffnung freuten sich (v. l.) Beatrix Pusch, Leiterin Kreisarchiv Soest, Markus Patzke, 1. Stellv. Landrat Kreis Soest, Prof. Dr. Markus Stumpf, Leiter des LWL-Archivamtes für Westfalen, Dr. Eckhard Ruthemeyer, Bürgermeister Stadt Soest, sowie Dr. Norbert Wex, Leiter Stadtarchiv Soest. (Foto: Thomas Weinstock/Kreis Soest)

Abb.: Über die offizielle Eröffnung freuten sich (v. l.) Beatrix Pusch, Leiterin Kreisarchiv Soest, Markus Patzke, 1. Stellv. Landrat Kreis Soest, Prof. Dr. Markus Stumpf, Leiter des LWL-Archivamtes für Westfalen, Dr. Eckhard Ruthemeyer, Bürgermeister Stadt Soest, sowie Dr. Norbert Wex, Leiter Stadtarchiv Soest. (Foto: Thomas Weinstock/Kreis Soest)

Markus Patzke, erster stellvertretender Landrat des Kreises Soest, zog ein positives Fazit: „Ich freue mich über diese adäquate Unterbringung der Archive, die unverzichtbar für den eigenen Kompass sind, um mit ihren wichtigen gesellschaftlichen Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger wirken zu können. Archive stehen für Transparenz und eine demokratische Öffentlichkeit und helfen dabei, die lokale Identität zu sichern und zu bewahren.“

Der Soester Bürgermeister Dr. Eckhard Ruthemeyer stellte die Bedeutung der geschaffenen Infrastruktur für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und des Kreises heraus. „Mit dem neuen Kreisarchiv und Stadtarchiv unter einem Dach haben wir ein klares Statement gesetzt. Beide Archive sind mustergültig untergebracht und strahlen eine einladende Willkommenskultur aus. Wenn man den offen gestalteten Lesesaal betritt, hüpft einem das Herz vor Freude. Für unsere Bürgerinnen und Bürger haben wir ein Vorzeigearchiv verwirklicht.“

Abb.: Eingangsbereich von Kreis- und Stadtarchiv Soest, zugleich Übergang zwischen dem sanierten Altbau des Landwirtschaftsschule aus dem Jahr 1892 und dem neuen Magazintrakt (rechts) (eig. Foto).

In seiner Begrüßungsrede erinnerte Patzke an die Vorgeschichte. Im Jahr 1892 wurde in Soest die Landwirtschaftliche Winterschule erbaut. Seit 1936 befindet sich das Gebäude in der Trägerschaft des Kreises Soest. Die Schule stellte ihren Betrieb 1998 ein, die Räume wurden als Büros genutzt. Nachdem eine neue Unterbringung für das Kreisarchiv erforderlich wurde und auch die Stadt Soest für das Stadtarchiv mit der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek und die Stadtarchäologie neue Räumlichkeiten benötigte, führte der Kreis eine Machbarkeitsstudie durch, in der sich das Gebäude als gut geeignet für eine gemeinsame Unterbringung der drei Einrichtungen herausstellte. 2019 begannen die Umbauarbeiten und der Anbau des neuen Magazingebäudes für die Archive unter Leitung der Architekten Banz + Riecks aus Bochum, die 2016 als erster Sieger aus dem vom Kreis Soest durchgeführten Architektenwettbewerb hervorgegangen waren. Im vergangenen Jahr konnte das Gebäude bezogen werden.

In seinem Grußwort hob Prof. Dr. Markus Stumpf, Leiter des LWL-Archivamtes für Westfalen, die Bedeutung des Projekts hervor: „Archive erschließen die Vergangenheit für die Zukunft. Das gemeinsame Archivgebäude hat Vorbildcharakter und ist ein nachahmenswertes Beispiel für eine konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten.“

Wiebke Fritsch, die leitende Architektin von Banz + Riecks Architekten aus Bochum, ließ die Entwürfe und die Bauphase noch einmal Revue passieren. „Wir haben mit viel Freude mit allen Beteiligten an diesem Projekt gearbeitet. Nur durch das konstruktive Miteinander konnte das Gebäude so erfolgreich und trotz Pandemie umgesetzt werden.“

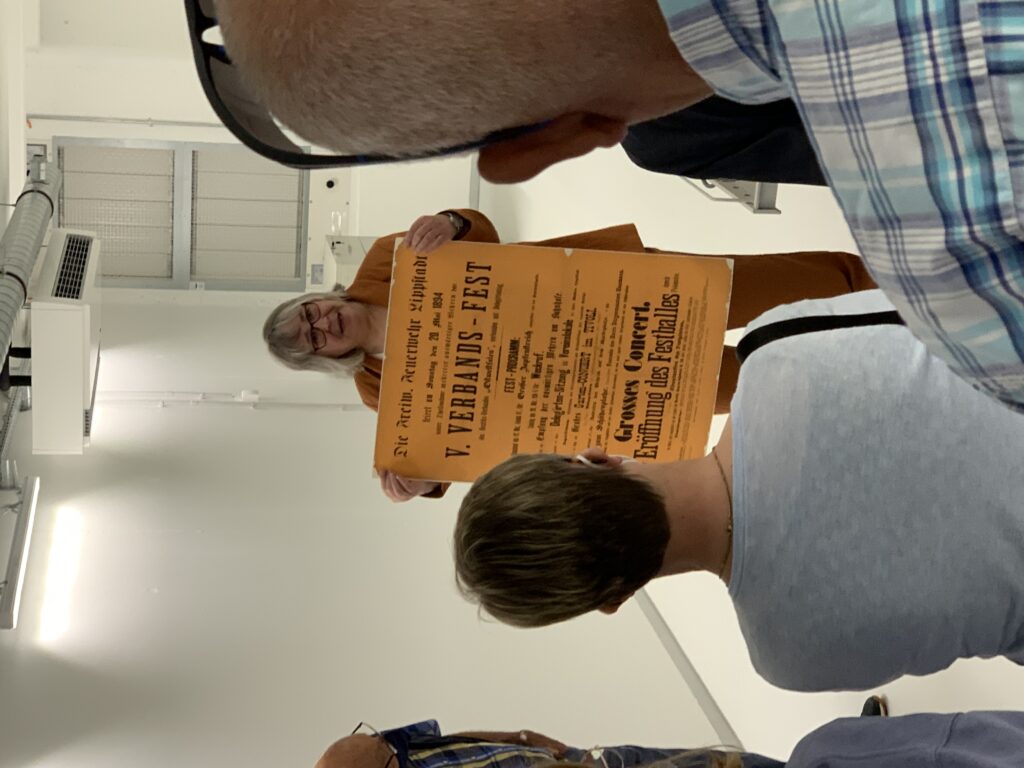

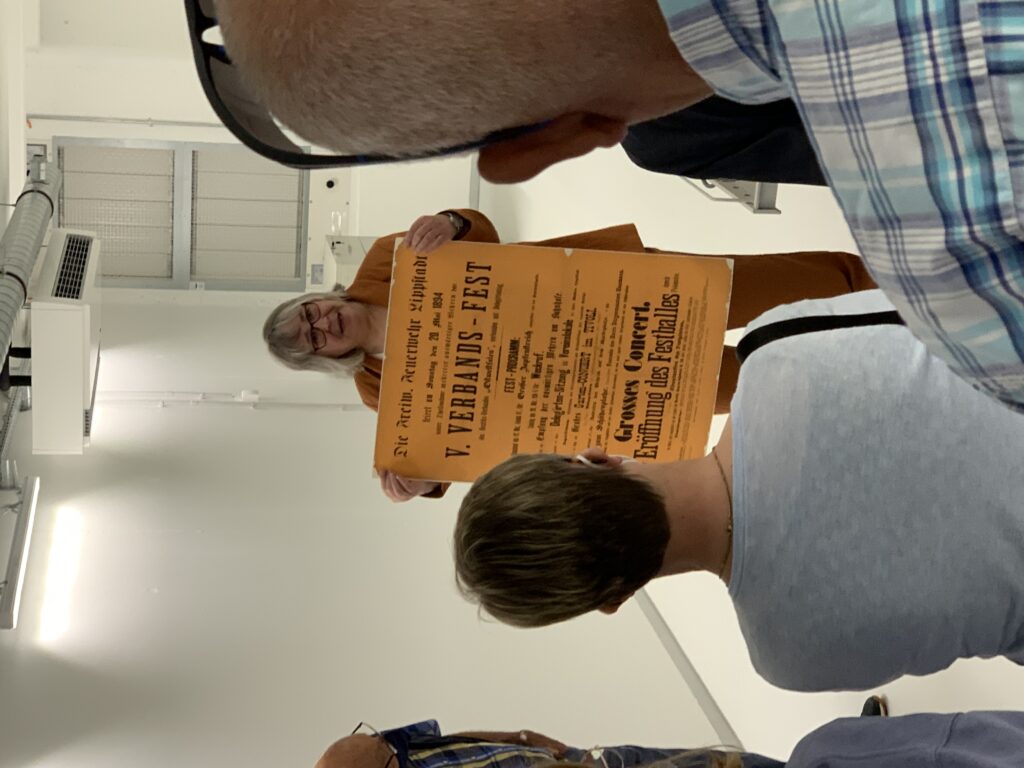

Abb.: Beatrix Pusch, die Leiterin des Kreisarchivs Soest, bei einer Führung am Tag der offenen Tür am 12.6.2022 (eig. Foto).

Die gemeinsame Unterbringung von Einrichtungen des Kreises und der Stadt gilt im Kreis Soest als einzigartig und vorbildlich. Die reine Bausumme betrug 6,8 Millionen Euro, die Gesamtinvestition 9,5 Millionen Euro. Insgesamt stehen jetzt 3.600 Quadratmeter Fläche zur Verfügung, von welcher der Kreis 52 und die Stadt 48 Prozent nutzen. Von den 3.600 Quadratmetern entfallen allein 2.300 Quadratmeter auf das neue Magazingebäude. In den modernen Räumlichkeiten hat der Kreis jetzt 2.000 laufende Meter Akten, 25.000 Bücher, mehr als 70.000 Fotos, rund 34.000 Karten, Pläne und Plakate und vieles andere mehr unter besten Archivbedingungen untergebracht. Bürgerinnen und Bürger können diese Schätze im Lesesaal an modernen und lichtdurchfluteten Arbeitsplätzen für ihre Studien nutzen.

Kontakt:

Kreisarchiv Soest

Niederbergheimer Straße 24

59494 Soest

Tel.: 02921 30-2960

Fax: 02921 30-2945

kreisarchiv@kreis-soest.de

Stadtarchiv und wissenschaftliche Stadtbibliothek Soest

Niederbergheimer Straße 24

59494 Soest Tel. 02921/ 103 – 1240

Fax 02921/ 103 – 81241

stadtarchiv@soest.de

Quelle: Kreis Soest, Pressemitteilung, 11.6.2022