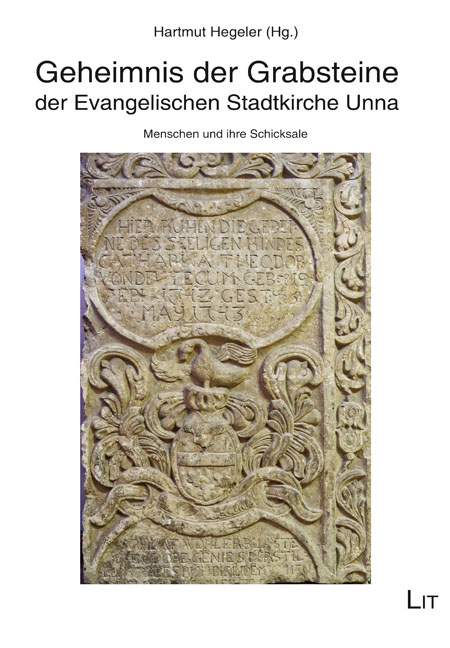

Das 2021 im LIT-Verlag erschienene und von Hartmut Hegeler herausgegebene Buch „Geheimnis der Grabsteine der Evangelischen Stadtkirche Unna. Menschen und ihre Schicksale“ dokumentiert einerseits die 61 aktuell vorhandenen, historischen Grabsteine in der Unnaer Stadtkirche sowie 18 weitere, deren Epitaphe nicht mehr vorhanden sind (vgl. die „Übersicht über die Grabsteine nach Personenstand und Beruf / Herkunft“ auf den Seiten 21-24). Andererseits dokumentiert es auch den mehrjährigen Forschungsprozess der Autoren, ihrer Helfer und Unterstützer – von Philologen bis hin zu Handwerkern. Anstoß zu diesem Buch gab Ruhestandspfarrer Jürgen Düsberg, der Hartmut Hegeler bei den Forschungen intensiv unterstützte. Hegeler ist ebenfalls Pfarrer und Religionslehrer im Ruhestand und bekannt geworden durch seinen Einsatz für die Rehabilitierung der Opfer von Hexenprozessen.

Die evangelische Stadtkirche Unna aus dem Ende des 14. Jahrhunderts besitzt einen besonderen Rang innerhalb der westfälischen Kirchenlandschaft. Die Konflikte und Veränderungen der Reformationszeit haben hier ebenso ihren historischen Standort wie auch nachfolgende innerevangelische Konfessionskämpfe. Diese Kirche war über Jahrhunderte hinweg ein Ort von zivilgesellschaftlicher und christengemeindlicher Begegnung – auch über den Wirkungskreis der Stadt hinaus.

Unna war ein Vorort des märkischen Luthertums, und so fand hier unter anderem am 2./3. Oktober 1612, im Chorraum der Kirche, die lutherische Generalsynode der Mark statt. Kirchengeschichte und Stadtgeschichte waren eng verzahnt – dies gilt insbesondere für jenen Zeitabschnitt des 16. bis 18. Jahrhunderts, aus dem die untersuchten Grabsteine und Epitaphe entstammen. Sie befanden sich einst, in den Kirchenboden eingelassen, als Bestattungs- und Gedächtniselemente inmitten der Kirchen- und Gottesdienstbesucher, bevor sie 1911 aufgenommen und an verschiedenen Innenwänden des Kirchengebäudes neu gruppiert und platziert wurden. Dieser Schritt belegt die veränderte Rolle der „Memoria“ von der Frühen Neuzeit hin zur „Moderne“. Der Forschung Hegelers, Düsbergs und anderer ist es zu verdanken, dass diese steinernen Quellen der Stadtgeschichte Unna – man müsste sagen: endlich – dem schleichenden Prozess des Vergessens entrissen worden sind.

Abb.: Grabsteinreihe in der Stadtkirche Unna: Passionsfenster Nordostwand; im Buch S. 34 (Foto: Hubert Brandt, Unna)

Die Grabsteine und Grabdenkmäler dokumentieren nicht nur das Ableben meist prominenter, höhergestellter Stadtbürger (und ihrer Angehörigen), sondern auch deren Leben und Wirken. Die Arbeit behandelt Grabsteine, Epitaphe, Wappen und Allianzwappen, was im Übrigen auch zahlreiche Hinweise auf das Heiratsverhalten der Unnaer Stadtbevölkerung liefert.

Wie in Unna bestehen mittlerweile auch in anderen Orten vergleichbare systematische Bemühungen um die Sicherung und Auswertung dieser einzigartigen Kulturgüter. Das über 230 Seiten starke Buch im DIN A4-Format mit Hardcover dient insofern auch als „Kirchenführer“ und Geschichtsbuch für die Unnaer Stadtgesellschaft, zudem mit methodisch exemplarischem und überregionalem Charakter. Das Werk richtet sich gleichermaßen an Kultureinrichtungen und Denkmalbehörden wie auch an professionelle Forscher, an die historisch interessierte Bevölkerung, an Bildungsreisende und an Touristen.

Die Grabsteine und Epitaphe mit ihren derzeit noch sichtbaren Inschriften befinden sich in keinem musealen Kontext, sondern „unter uns“. Sie werden aber nicht mehr von jedem wahrgenommen und schon gar nicht verstanden, sofern sie nicht durch Forschungen, wie sie die vorliegende Studie dokumentieren, wiederentdeckt, entschlüsselt und präsentiert werden. Hier wirkt diese Arbeit weit über Unna hinaus.

Turm der Stadtkirche Unna, Juni 2015 (Foto: Chris06; CC BY-SA 4.0)

Schwerpunkt des umfangreichen Werkes stellt die – auch bildliche – Darstellung der Steininschriften dar: Die lateinischen oder deutschen Inschriften werden, soweit les- und entzifferbar, zeilengetreu transkibiert. Anschließend findet jeweils eine Übertragung der einzelnen Inschrift statt sowie eine genealogische und gleichsam prosopographische Kontextualisierung und Einordnung der erwähnten Personen und ihrer Familien. Diese knappen Einordnungen der Verstorbenen und Geehrten auf den Grabsteinen in ihren familiengeschichtlichen, aber auch in den (stadt-)historischen Kontext erfolgt unter detaillierter Nutzung vorhandener Sekundärliteratur sowie von einschlägigen Internetquellen: Genealogische Webseiten und Datenbanken sowie archivische Bestände- und Findbuchübersichten, die noch um digitalisiertes Bibliotheks- und Archivgut ergänzt werden, weisen mittlerweile einen Mehrwert für die Forschung auf, da sie die vorhandenen Handbücher sowie historische Forschungsliteratur korrigieren, aktualisieren und fortschreiben. Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang die herangezogenen Internetangebote des Landesarchivs NRW, des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, der BSB München und der ULB Münster, aber auch private genealogische Webseiten. Der umfangreiche Fußnotenapparat weist die verwendeten analogen und digitalen Quellen aus.

Aus der verwendeten Literatur, insbesondere aus von Steinens „Westphälischer Geschichte“ (1755ff.) und Nordhoffs „Kunst- und Geschichts-Denkmäler des Kreises Hamm“ (1880) ergaben sich Hinweise auf weitere Grabsteine in der Stadtkirche, die aber im Laufe der Jahrhunderte zerstört oder durch Begehung faktisch „rasiert“ worden sind. In einem gesonderten Kapitel (196-199) werden auch diese Verluste dokumentiert – letztlich ein weiterer Beleg dafür, dass dieses Projekt nicht aufgeschoben werden konnte und weitere Verluste drohen (nicht zuletzt durch unachtsamen Umgang in der Gegenwart). Hierdurch wird auch eine Erhaltungsaufgabe für gegenwärtige und zukünftige Generationen definiert, dies auch – so darf man wünschen – mit Strahlkraft über Unna hinaus.

In diesem Zusammenhang ließen sich vergleichbare Projekte und Präsentationen aus anderen Orten – gedruckt oder online – erwähnen und heuristisch heranziehen (z.B. das deutsche Inschriftenprojekt der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz). Auch diese sind, wie das Unnaer Buch, ebenso grundlegend und vorbildhaft im vorgenannten Sinne. Man darf der Publikation über die Grabsteine in der Evangelischen Stadtkirche Unna, der manches – titelgebende – „Geheimnis“ entlockt werden konnte, eine breite Aufmerksamkeit und nachahmende Resonanz wünschen.

(Jens Murken)

Info:

Hartmut Hegeler (Hg.):

Geheimnis der Grabsteine der Evangelischen Stadtkirche Unna. Menschen und ihre Schicksale.

Mit einem Beitrag von Peter Schampera. Fotos von Hubert Brandt und Hartmut Hegeler

LIT Verlag, Berlin 2021, 234 S., gebunden

Reihe: Kirchengeschichte regional, Bd. 10

ISBN: 978-3-643-14807-0

24,90 Euro.

nhaltsverzeichnis „Archiv und Wirtschaft“ 4/2021

nhaltsverzeichnis „Archiv und Wirtschaft“ 4/2021