Zwei Beiträge des Kreisarchivs Verden beschäftigen sich mit Frauen, die im Landkreis Verden lebten und wirkten oder aus ihm stammten. Der erste Beitrag „Anerkennung der Bezeichnung ‚Frau‘ statt ‚Fräulein‘“ stammt aus der Reihe „Aus den Magazinen des Kreisarchivs“, wo das Kreisarchiv Verden historische Dokumente aus seinen Beständen bekannt machen möchte. Anlass dafür kann ein historisch wichtiger Gedenktag sein – oder auch, dass den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Archivmagazinen ein besonders schönes oder interessantes Original begegnet oder im Archiv neue Unterlagen zur Benutzung bereit stehen. In regelmäßigen Abständen soll deshalb Unbekanntes, Merkwürdiges, Schönes oder Nachdenkliches vorgestellt werden, um einen kleinen Einblick in die reichen Bestände des Kreisarchivs zu gewinnen.

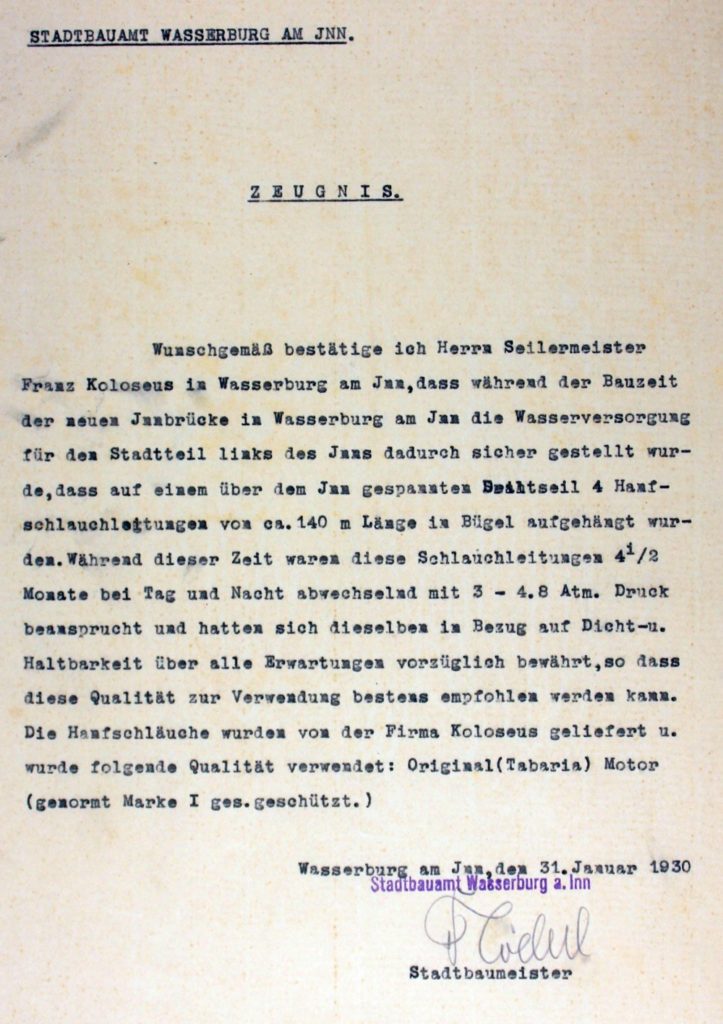

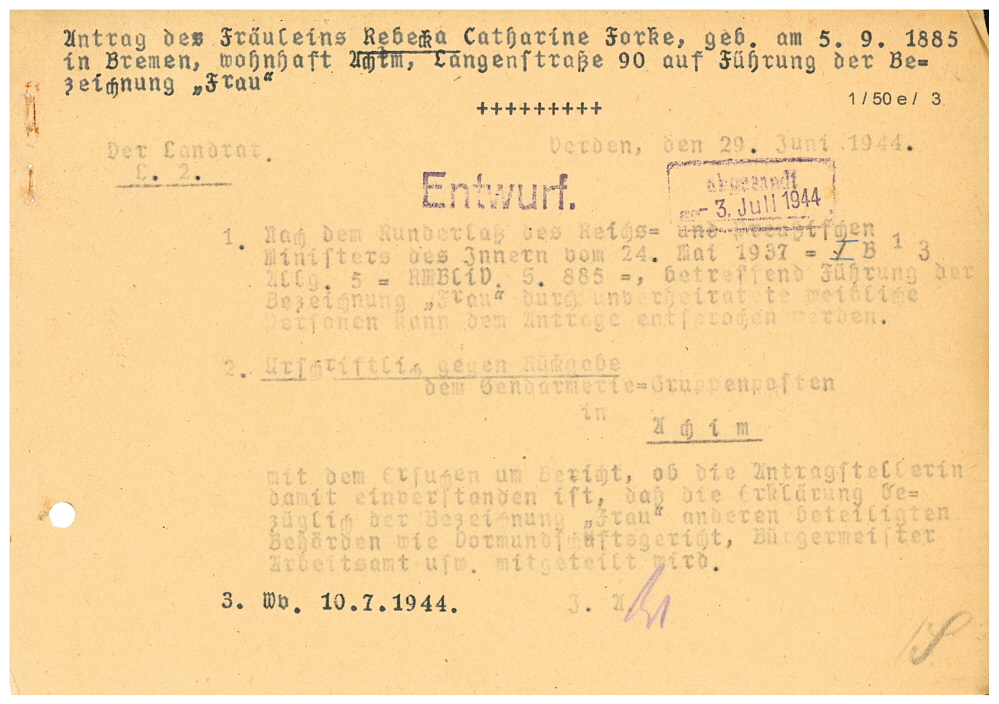

Abb.: Antrag auf Anerkennung der Bezeichnung “Frau“ statt “Fräulein“ (Kreisarchiv Verden)

Abb.: Antrag auf Anerkennung der Bezeichnung “Frau“ statt “Fräulein“ (Kreisarchiv Verden)

Anerkennung der Bezeichnung „Frau“ statt „Fräulein“

Sprache und Welterschließung sind untrennbar miteinander verbunden. Manche Ausdrücke sind hart erkämpft, andere unterliegen subtileren Veränderungsprozessen oder verlieren an alltäglicher Nutzung, bis sie unbemerkt aus dem Sprachschatz verschwunden sind. Sprache ist und war dabei jedoch immer ein Instrument der Diskriminierung, der Ab- und Ausgrenzung. Insbesondere im behördlichen Kontext konstruiert Sprache Kategorien, in die Menschen zwecks Verwaltungsarbeit eingeordnet werden – mit unabsehbarer gesellschaftlicher Rückkopplung. Die Akte ‘Anerkennung der Bezeichnung “Frau“ statt “Fräulein“‘ [Signatur: KreisA Ver 1/50e] aus dem Kreisarchiv Verden erfasst einen besonderen sprachlichen Wandel. Denn was heute als selbstverständlich gilt, war einst Privileg: Die allgegenwärtige Anrede ‘Frau‘.

In der Zeit vor dem 19. Jahrhundert diente ‘Frau‘ als Bezeichnung für eine Adelige – die unstandesgemäße Nutzung war ein sprachliches Tabu. Das Diminutiv ‘Fräulein‘ bezeichnete dabei die Fürstentochter. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts etablierte sich zunehmend die Bezeichnung ‘Fräulein‘ für junge, berufstätige Frauen, die gleichzeitig unverheiratet waren, da eine Berufstätigkeit nach der Eheschließung strikt untersagt war. Ein berühmtes Beispiel hierfür ist das sogenannte ‘Lehrerinnenzölibat‘, das die Unvereinbarkeit von Ehe und Beruf für Lehrerinnen im Deutschen Reich bezeichnete. Erst am 11. August 1919, mit der Unterzeichnung der Weimarer Verfassung, endete diese Praxis zumindest auf dem Papier, da der zugrunde liegende Ministerbeschluss von 1880 aufgehoben wurde [Balbierer, Thomas: „Außereheliche Sexualität war ein No-go“, 11.08.2019, Süddeutsche Zeitung Online (Abgerufen: 08.07.2020)].

Nur wenige Wochen zuvor, am 13. Juni 1919, [Schenke, Kerstin: Das Fräulein im Amt. 40 Jahre Runderlass des BMI “Führung der Bezeichnung Frau“, Bundesarchiv (Abgerufen: 08.07.2020)] änderte der preußische Landesminister Wolfgang Heine (1861-1944) eine Verfügung des Ministers des Inneren Friedrich zu Eulenburg vom 31. Juli 1869: Hier galt, dass das Prädikat ‘Frau‘ als Titel oder königliche Gunstbezeugung verliehen werden sollte. Heine befand zu Recht, dass eine solche Praxis nicht mehr zeitgemäß sei, da sich die Lebensumstände geändert hätten (M.B. 298) [Bundesarchiv: Signatur B 106/82879]. Unverheiratete Frauen durften sich fortan im alltäglichen Leben offiziell als Frau bezeichnen.

Die im Kreisarchiv Verden verwahrte Akte enthält die Anträge zweier Einwohnerinnen aus Achim und Verden, ihre Anrede behördlich von ‘Fräulein‘ zu ‘Frau‘ ändern zu lassen. Sie stammen aus den Jahren 1944/45.

In Nazi-Deutschland galt zur Zeit der Antragsstellung eine Ausnahmeregelung, die es unverheirateten Müttern erlaubte, auf Antrag die Anrede ‘Frau‘ zu führen. Beide Frauen wollten ausdrücklich die Bezeichnung ‘Frau‘ erwirken und beiden wurde stattgegeben, wie aus der Akte hervorgeht [KreisA Ver 1/50e fol. 4, KreisA Ver 1/50e fol. 8]. Die Frauen erhielten eine Bescheinigung, die es ihnen erlaubt, die Anrede zu führen. Dennoch: Der Aufwand war vergleichsweise groß, der Erfolg der Antragsstellung an Bedingungen geknüpft.

Erst deutlich später, am 16. Januar 1972, verfügte das Bundesinnenministerium unter Hans-Dietrich Genscher (1927-2016), dass der Gebrauch von ‘Fräulein‘ in Bundesbehörden gänzlich zu unterlassen sei und stattdessen die Anrede ‘Frau‘ genutzt werden soll. Dieser Erlass ist bis heute gültig.

Die erhoffte Rückwirkung der Verwaltungsregelung in die Gesellschaft ist auch nach 48 Jahren nicht eindeutig bewertbar, denn immerhin wird der ein oder andere Streit bezüglich des ‘Fräuleins‘ sogar juristisch geführt. Doch eine stetige Ablehnung der Anrede führte dazu, dass ‘Fräulein‘ heute kaum noch genutzt wird. Nicht zuletzt trägt sicherlich auch eine allgemeine Sprachsensibilisierung dazu bei, die darauf achtet, keine Diskriminierungskategorien zu reproduzieren.

Kreisgeschichte weist bedeutende Frauen auf

Im zweiten Beitrag stellt Kreisarchivar Dr. Florian Dirks Frauen vor, die im Landkreis Verden wirkten oder aus ihm stammten und durch ihr Wirken Einiges erreichten. Der Internationale Frauentag, der jedes Jahr am 9. März begangen wird, erinnert an den Kampf der Frauen um Gleichberechtigung und das Wahlrecht für Frauen. Frauen haben sich dafür stark gemacht. „Doch die Geschichte Verdens und unserer Region hat zahlreiche weitere interessante Frauen zu bieten, die bedeutende Dinge geleistet haben“, weiß Kreisarchivar Dr. Florian Dirks. Teilweise aber bestehe noch großer Forschungsbedarf.

Abb.: Gefährtinnen im Verband für Frauenstimmrecht, von links nach rechts: Anita Augspurg, Marie Stritt, Lily von Gizycki, Minna Cauer und Sophia Goudstikker, Fotografie des Atelier Elvira, München um 1896 (Selbstauslöser Sophia Goudstikker?) – www.frauenmediaturm.de/dossier_augspurg.html

Einige historische Frauenpersönlichkeiten sind bereits intensiv erforscht und bekannt, wie die 1857 in Verden geborene Anita Augspurg oder die 1943 von den Nationalsozialisten hingerichtete Cato Bontjes van Beek.

Beiden ist jeweils – auf Initiative des Landesfrauenrates Niedersachsen – ein frauenOrt gewidmet, der durch das Land Niedersachsen gefördert wird. Bekannt und geschätzt sind auch die Künstlerinnen aus Fischerhude, darunter Catos Mutter und Schwester Olga und Mietje Bontjes van Beek sowie die Bildhauerinnen Amelie Breling und Clara Westhoff-Rilke.

Bereits vor gut 500 Jahren waren auch Frauen an der Entwicklung dieser Region beteiligt, auch wenn sie in der durch Männer dominierten Geschichtsschreibung eher als schmückendes Beiwerk auftauchen, denn als starke Macherinnen – es sei denn frau war zufällig schwedische Adelige und trug den Namen Königin Christina (1626-1689).

Dass aber auch in der Region Verden aufgewachsene Frauen in spätmittelalterlichen Konflikten eine tragende Rolle spielen konnten – ganz anders als das langläufige Klischee der gewalttätigen Männer in Rüstung es suggeriert – zeigt ein Protokoll der Landtagsabschiede des Erzbistums Bremen.

Die Frau des Ritters Iwo/Iwan von Borch nämlich hatte sich im Streit ihrer Familie mit den übrigen Burgmannen der Horneburg bei Stade stark engagiert und wurde auf dem Bremen-Verdener Landtag im September 1436 durch Gerichtsverhandlung auf Unterlassen verklagt.

Im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert waren es vielfach junge Lehrerinnen, die sich gesellschaftlich engagierten. Unter anderem verfasste Gertrud Schädla mit ihren Tagebüchern eine heute wertvolle Quelle zur Geschichte der Region zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Verdener Frauengeschichte hat aber auch eine traurige, dunkle Seite: Eine ganze Reihe Frauen wurde beispielsweise durch die Nationalsozialisten verfolgt, weil sie die Linie des Regimes nicht unterstützen wollten oder nicht in das Schema der sogenannten „Volksgemeinschaft“ passten oder passen wollten. Aktiv im Widerstand war Berta Schäfer (1902-1977).

Als Mitglied in der KPD wurde sie mehrfach in sogenannte „Schutzhaft“ genommen und 1942 wegen Hörens von Nicht-NS-Radiosendern in ein Arbeitslager des Frauen-Zuchthauses Lübeck verschleppt, aus dem sie fliehen konnte. Berta Schäfer lebte nach 1945 eine Zeit lang in Verden. Das Kriegsende erlebte sie mit ihren Kindern außerhalb Verdens. Ende 1946 gehörte sie wenige Monate dem neu begründeten Hannoverschen Landtag an. In Verden war sie Vorsitzende der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) und engagierte sich gegen die Rückkehr der NS-Anhänger in Ämter und Behörden. Sie ist nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Widerstandskämpferin Berta Schäfer aus Gera.

Auch die zweite niedersächsische Frauenministerin kommt aus dem Landkreis Verden. Christina Bührmann, die in Etelsen lebt, war von 1994 bis 1998 für die Belange der Frauen im ganzen Land zuständig und konnte daneben auch in Stadt und Kreis Verden die Gleichstellung voranbringen.

Auch die Gleichstellung von Frau und Mann ist ein Kreisverdener Thema, denn von Verden aus wurden nicht nur die zuvor erwähnten frauenOrte mitbegründet, auch die Initiative zur Einrichtung eines Kreisfrauenrats sowie von Frauen- und später Gleichstellungsbeauftragten in Kommunalverwaltungen ging von hier aus. Vor mehr als 25 Jahren initiierte Karin Labinsky-Meyer den Kreisfrauenrat beim Landkreis Verden, dessen erste Vorsitzende sie wurde – ein seltenes und zugleich erfolgreiches Gremium.

Kontakt:

Landkreis Verden

Fachdienst Kultur

Kreisarchiv

Dr. Florian Dirks

Lindhooper Straße 67

27283 Verden (Aller)

Tel.: 04231 15-200

Fax: 04231 1510-200

Florian-Dirks@landkreis-verden.de

kreisarchiv@landkreis-verden.de

Quelle: Joseph Kretzschmar, Aus den Magazinen des Kreisarchivs Verden; Landkreis Verden, Pressemitteilung, 01.03.2021