Wertvolle Kulturgüter beschädigt und zerstört.

Von einem Brand am 19. Mai 2025 in der Entsorgungszentrale des Florence-Nightingale-Krankenhauses der Kaiserswerther Diakonie in Düsseldorf sind insbesondere das im Gebäude befindliche Archiv sowie das Museumsdepot der Fliedner-Kulturstiftung betroffen. Wertvolle Kulturgüter sowie historische Akten wurden zerstört oder sind stark beschädigt. Die Fliedner-Kulturstiftung ist für die Restaurierung dringend auf Spenden angewiesen.

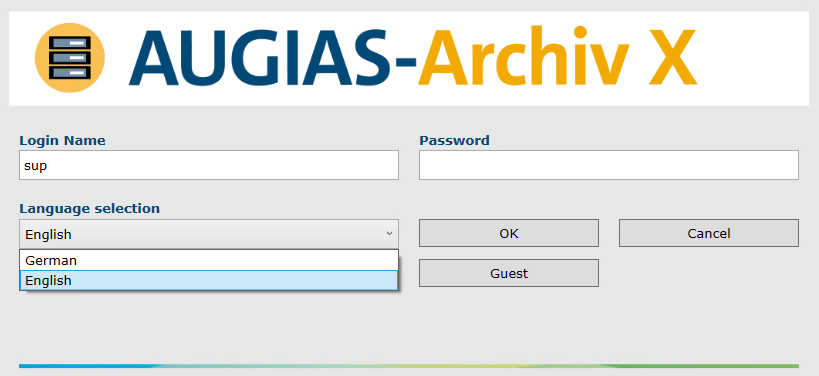

Abb.: Dr. Norbert Friedrich sichtet die Schäden im Archiv der Fliedner Kulturstiftung (Foto: Kaiserswerther Diakonie/F. Elschner).

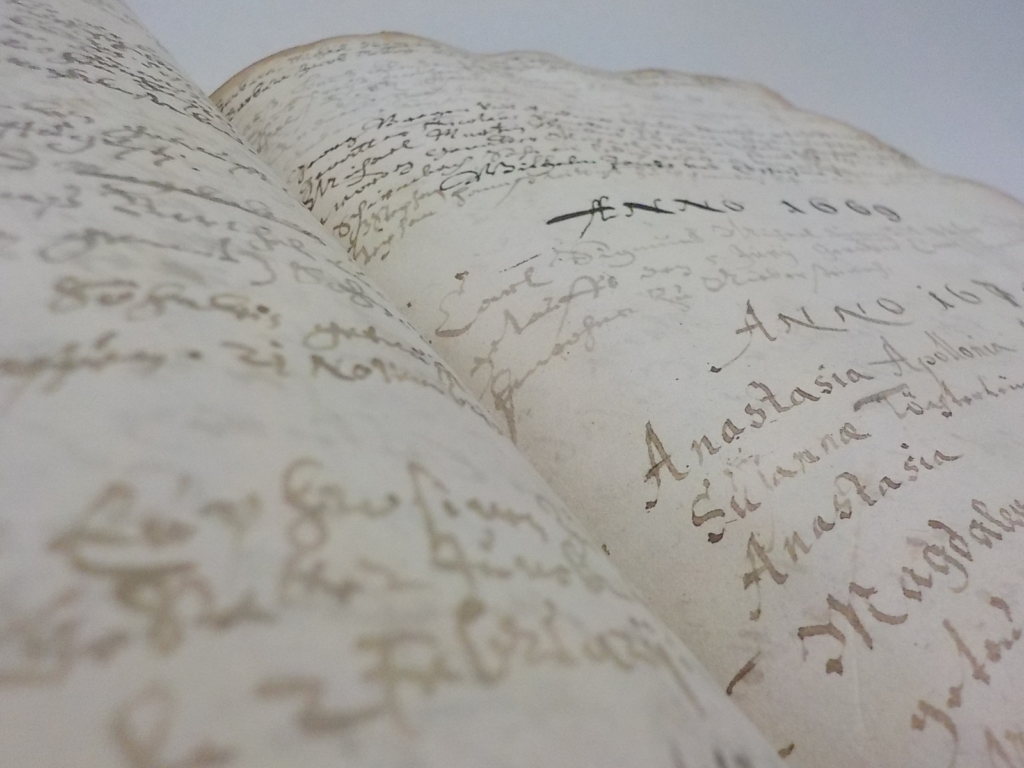

Das Archiv der Fliedner-Kulturstiftung umfasste etwa 300 Regelmeter mit Briefen, Dokumenten und Berichten aus dem Nachlass des Gründers der Kaiserswerther Diakonie, Theodor Fliedner, sowie der Kaiserswerther Schwesternschaft. Im Depot des Pflegemuseums wurden neben Nachlässen der Familie Fliedner auch viele Zeugnisse der Diakonissen aufbewahrt, die diese von ihren weltweiten Reisen mitgebracht hatten.

Besonders betroffen sind die historischen Schwesternakten, Verwaltungsakten aus dem 19. Jahrhundert sowie mehrere Protokollbücher der Schwesternschaft, die teilweise verbrannt oder durch Löschwasser bzw. Verrußung stark beschädigt wurden.

Nach ersten Schätzungen geht Dr. Norbert Friedrich, Leiter der Fliedner-Kulturstiftung, davon aus, dass etwa 20 Prozent der Aktenbestände zerstört sind. Durch Brand, Löschwasser und/oder Ruß wurden etwa weitere 40 Prozent der historischen Akten beschädigt. Zerstört wurden auch wertvolle Objekte wie der historische Apothekenschrank sowie viele Erinnerungsstücke und kulturelle Gegenstände, die die Diakonissen von ihren Reisen weltweit mitgebracht hatten.

Zudem entstanden erhebliche Sachschäden im Zentrallager des Krankenhauses, mehrere Gebäudeteile sind derzeit aufgrund von Ruß- und Rauchschäden nicht oder nur eingeschränkt nutzbar. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache ist noch ungeklärt .

„Ein besonderes Problem stellt die Reinigung der verrauchten Akten dar. Alle betroffenen Dokumente müssen sorgfältig von Ruß und Brandrückständen befreit, die Aufbewahrungsmappen und Boxen ausgetauscht werden. Diese aufwendigen Maßnahmen werden voraussichtlich erhebliche Kosten verursachen, deren Umfang aktuell noch nicht einmal zu beziffern ist“, erläutert Dr. Norbert Friedrich.

Die nach der ersten Prüfung wahrscheinlich noch rettbaren Akten und Objekte wurden zu einem Spezialunternehmen nach Krefeld gebracht, wo sie zunächst sorgfältig gesäubert werden. Alle weiteren Restaurierungsschritte werden mit der Fliedner-Kulturstiftung eng abgestimmt und durch Experten durchgeführt.

Abb.: Eines der Beispiele, die es zu retten gilt: Diese Holzfigur brachte eine Diakonisse aus Afrika mit (Foto: Kaiserswerther Diakonie/A. Debusmann).

Pfarrer Jonas Marquardt, Vorstand Kaiserswerther Diakonie, äußert sein tiefes Bedauern über die Verluste: „Der Brand ist ein schwerer Schlag für uns, unsere Stiftung und für alle, die sich für den Erhalt unseres kulturellen Erbes einsetzen. Besonders schmerzt uns der Verlust des historischen Apothekenschranks und der wertvollen Zeugnisse unserer internationalen Schwesternschaft. Gleichzeitig ist es aber auch ein Moment, in dem wir die Solidarität der Gemeinschaft brauchen. Jede Spende hilft uns dabei, die Schäden zu bewältigen und das kulturelle Erbe Fliedners für zukünftige Generationen zu sichern.“

Die Fliedner-Kulturstiftung bittet um Spenden, um die dringend benötigten Restaurierungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen finanzieren zu können.

Spendenkonto:

Kontoinhaber: Fliedner-Kulturstiftung Kaiserswerth

KD-Bank

IBAN: DE 40 350 601 90 10137 00016

BIC: GENODED1DKD

Verwendungszweck: „Spende Brand“

Kontakt:

Kaiserswerther Diakonie

Alte Landstraße 179

40489 Düsseldorf

https://www.kaiserswerther-diakonie.de/

Quelle: Pressemitteilung, 11. Juni 2025.