Unter dem Titel „Nachrichten aus dem Stadtarchiv Gera“ informiert das Stadtarchiv Gera vierteljährlich über aktuelle Herausforderungen und historische Themen rund um eigene Arbeit.

Der erste Informationsbrief des Stadtarchivs Gera im Jahr 2018 befasst sich unter anderem mit der Unternehmerfamilie Todt und damit mit einem Stück Industriegeschichte Geras des 19. und 20. Jahrhunderts. Die Firma Robert Todt wurde 1892 gegründet und produzierte zunächst an einer selbstangefertigten und handbetriebenen Drehmaschine Dreh- und Bohrfutter her. Nach 1947 wurde die Firma in den Volkseigenen Betrieb (VEB) Record Spannzeuge umgewandelt und produzierte bis zur Werksschließung nach der deutschen Wiedervereinigung. An der Stelle der ehemaligen Werksgebäude befindet sich heute die BfA.

Abb.: Walter Todts Bugatti nach dem Unfall im Jahr 1927(Foto: Stadtarchiv Gera / Privatbesitz Michael Müller)

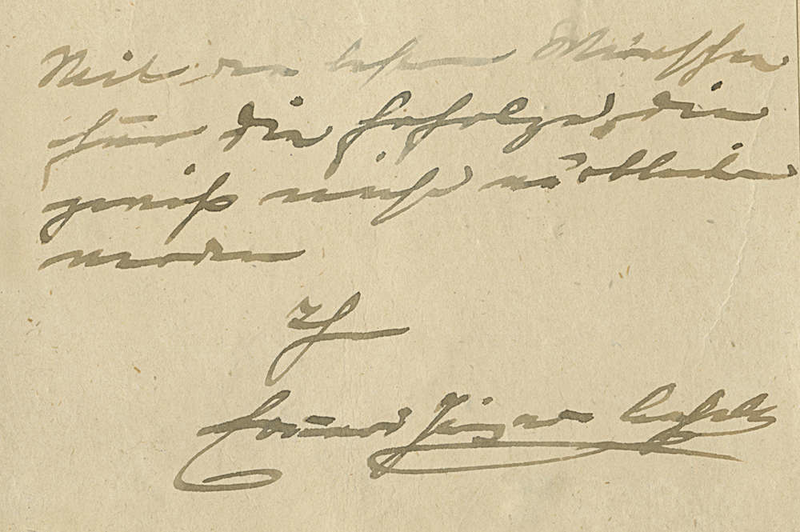

Darüber hinaus informiert der Beitrag eines Studierenden der Fernuniversität Hagen über eine wohl für die damalige Zeit gewöhnliche militärische Laufbahn eines jungen Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Die Briefüberlieferung der Familie war im Januar 2017 an das Stadtarchiv Gera übergeben worden und wird derzeit erschlossen. Besonders interessant erweist sich an dieser Quellensammlung der Einblick in den Alltag dieser Familie mit allen Sorgen, Problemen und auch Freuden der damaligen Zeit.

In einem dritten Artikel wird an die Anfänge des vor 410 Jahren von Heinrich Posthumus gegründeten Gymnasium Rutheneum erinnert.

Beiträge der Ausgabe 1/2018 der „Nachrichten aus dem Stadtarchiv Gera“:

- Die Unternehmerfamilie Christian Robert Todt in Gera

- Feldwebel Alfred Sosat (27.10.1916-22.08.1943)

- Die Anfänge des Gymnasium Rutheneum

- Fundstücke aus dem Stadtarchiv – Teil 2: Todesanzeige eines Lebenden

Info:

Der Informationsbrief „Nachrichten aus dem Stadtarchiv Gera“ wird per E-Mail versandt und kann auf der Internetseite www.gera.de/stadtarchiv heruntergeladen werden. Durch eine formlose E-Mail mit dem Betreff „Informationsbrief“ an stadtarchiv@gera.de können die „Nachrichten aus dem Stadtarchiv Gera“ kostenlos abonniert werden.

Kontakt:

Stadtarchiv Gera

Gagarinstraße 99/101

07545 Gera

Tel. 0365/838-2140 bis 2143

stadtarchiv@gera.de