Im Beisein von Völklingens Oberbürgermeister Klaus Lorig, VHS-Direktor Karl-Heinz Schäffner und dem Leiter des Stadtarchivs Völklingen, Christian Reuther, wurden durch Waltraut und Patric Bies große Teile des Vermächtnisses des am 4. Mai 2009 verstorbenen Historikers Dr. Luitwin Bies dem Stadtarchiv Völklingen übergeben.

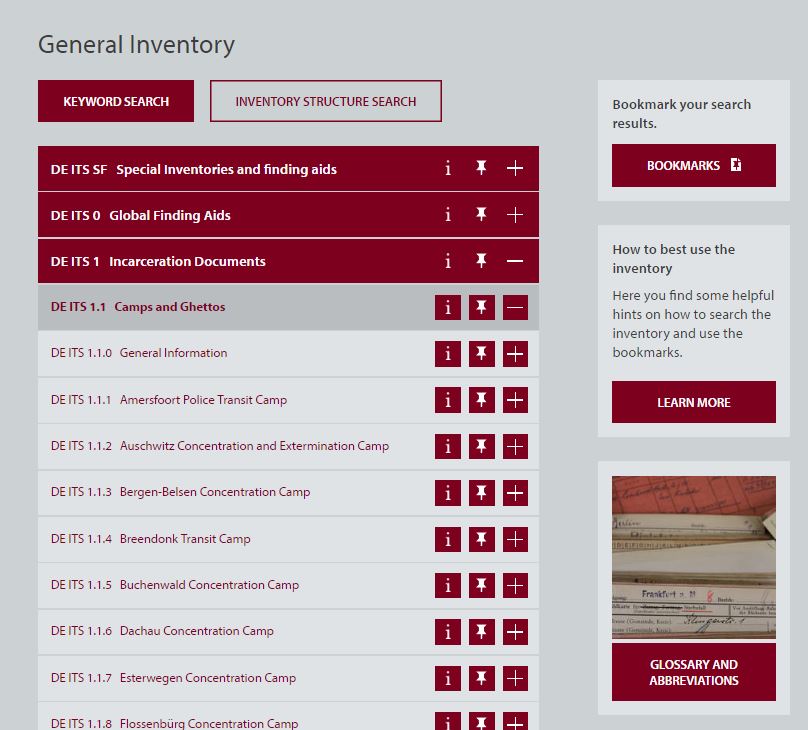

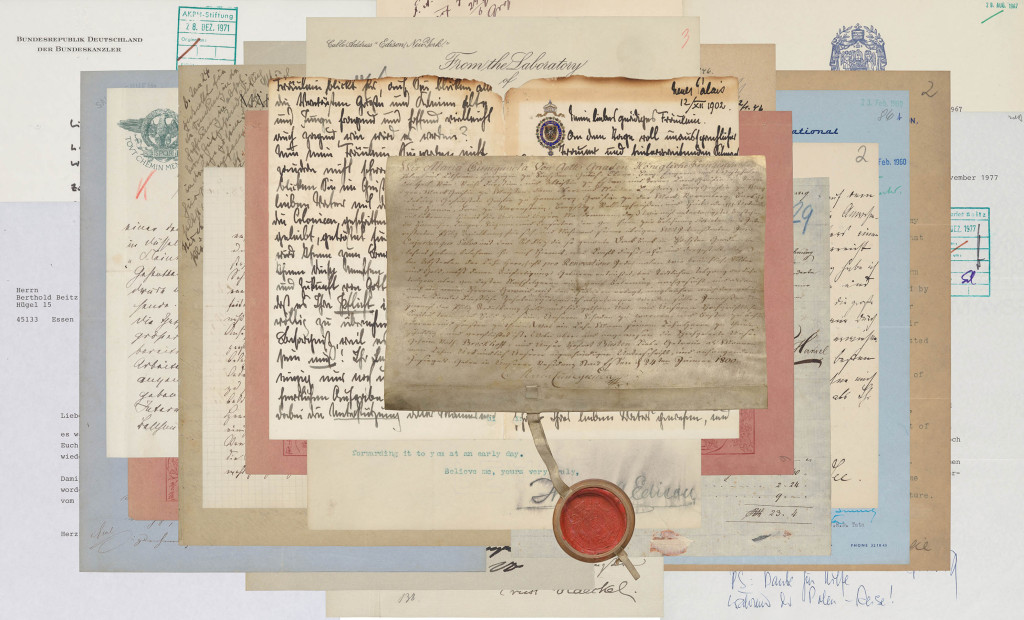

Abb.: Übergabe der Unterlagen an das Stadtarchiv Völklingen: Waltraut und Patric Bies, VHS-Direktor Karl-Heinz Schäffner, Oberbürgermeister Klaus Lorig, Stadtarchivleiter Christian Reuther und Stadtarchivmitarbeiter Michael Röhrig (v.l.n.r.) (Foto: Stadtarchiv Völklingen, Nadja Hampel)

Luitwin Bies wurde am 8. Januar 1930 in Merzig geboren. Nach einer Ausbildung zum Elektriker kam er 1955 nach Völklingen. Zeitweise war das Mitglied der Kommunistischen Partei Redakteur der Parteizeitung „Neue Zeit“. Nachdem Bies sein Abitur nachgeholt hatte, nahm er ein Fernstudium im Fach Geschichte an der Humboldt-Universität in Berlin auf. 1978 promovierte er als Schüler von Kurt Pätzold mit einer Arbeit über die KPD im Saargebiet zwischen 1919 und 1935.

Bies vertrat zwischen 1956 und 1974 die DKP und DDU im Völklinger Stadtrat. Er war für die Vereinigung der Verfolgten des Nationalsozialismus (VVN) aktiv tätig. Außerdem war der Historiker Gründungsmitglied und späterer Ehrenvorsitzender der West-Ost-Gesellschaft im Saarland e.V. sowie Mitbegründer der Peter-Imandt-Gesellschaft. Mehr als 15 Jahre leitete Bies, der mehrere Jahre im Stadtarchiv tätig war, den an der VHS Völklingen angesiedelten Arbeitskreis Stadtgeschichte.

Die dem Archiv überlassenen zahlreichen Mappen, Einzelstücke, Fotos und Originaldokumente spiegeln Bies’ gesamtes Tätigkeitsfeld, seine Interessengebiete und Forschungsschwerpunkte wider. So findet sich ein breites Spektrum an Materialien zur Arbeit für die Vereinigung der Verfolgten des Nationalsozialismus und die West-Ost-Gesellschaft. Umfangreiche Sammlungen zur Geschichte der KPD an der Saar, zur Arbeiterbewegung oder zum antifaschistischen Widerstand gegen das Hitler-Regime sowie zu Opfern des Nationalsozialismus ergänzen die Papiere. In kleinerem Umfang ist seine Stadtratsarbeit dokumentiert.

Oberbürgermeister Klaus Lorig sprach der Familie Bies seinen Dank für die Überlassung des Nachlasses aus und würdigte die „wertvollen Verdienste von Luitwin Bies bei der Aufarbeitung der regionalen und lokalen Geschichte“. Ferner betonte Lorig, „wie wertvoll private Unterlagen als Ergänzung zum Verwaltungsschriftgut sein können“. VHS-Direktor Karl-Heinz Schäffner unterstrich die enge Zusammenarbeit mit Dr. Bies bei der Erarbeitung der Völklinger Bücher, die als Ergebnis des von Bies geleiteten „VHS-Arbeitskreises Stadtgeschichte“ entstanden sind.

Abschließend dankte Waltraut Bies der Stadt Völklingen für die Übernahme des Nachlasses in das Stadtarchiv, wodurch dem Willen ihres Mannes entsprochen und sein Lebenswerk dauerhaft gesichert werden konnte. Stadtarchivleiter Reuther erklärte, dass die Unterlagen im Rahmen der Möglichkeiten des Archivs nun gesichtet, geordnet und verzeichnet werden. Nach Abschluss der Arbeiten kann der dann wahrscheinlich mehr als zehn Regalmeter umfassende Bestand (C 9: Nachlass und Sammlung Dr. Luitwin Bies) im Stadtarchiv Völklingen durch die Öffentlichkeit eingesehen und für Forschungen genutzt werden.

Kontakt:

Stadtarchiv Völklingen

Alter Bahnhof

66333 Völklingen

Tel. (0 68 98) 13-2432

Quelle: Stadt Völklingen, Pressemitteilung Nr. 3/2017, 4.1.2017