Nicht Christine Lieberknecht, die mit dem Gothaer Martin Lieberknecht verheiratet ist, sondern Elisabeth von Gotha ist die erste Frau, die den Staat Thüringen als Regierungschefin führte. Nicht durch Wahl, wie im Falle der ersten Thüringer Ministerpräsidentin, sondern durch Heirat kam Elisabeth, gebürtige Prinzessin von Lobdeburg-Arnshaugk, an die Macht.

Abb.: Die Nachbildungen eines historischen Siegels aus dem Sächsischen Staatsarchiv zeigen Elisabeth von Meißen geb. Gräfin von Lobdeburg-Arnshaugk (Foto: Sächsisches Staatsarchiv, Hauptstaatsarchiv Dresden, 12880 Siegel und andere Objekte, Nr. 6522)

Am 24. August 1300 versammelte Albrecht II. Markgraf von Meißen und Landgraf von Thüringen (1240-1314) auf seiner Burg Grimmenstein zu Gotha den Hochadel des Staates, um die Hochzeit seines Sohnes Friedrich (1257-1323) mit der erst vierzehnjährigen Elisabeth aus dem reichen thüringischen Fürstenhaus von Lobdeburg-Arnshaugk zu feiern. Mit dieser Fürstenhochzeit wurde das neue Jahrtausend eingeläutet, und es begann für mehr als ein Jahrhundert der Aufstieg Gothas zur mächtigsten Machtzentrale im wettinischen Land zwischen Dresden, Wittenberg und Coburg.

Es ist ein tragischer Unglücksfall, der Elisabeth an die Macht führt: Denn während eines Mysterienspiels in Eisenach erlitt Landgraf Friedrich I. am 4. Mai 1321 einen Schlaganfall und konnte die Amtsgeschäfte nicht mehr führen, so dass seine Frau vor genau 700 Jahren die Macht in Thüringen übernahm. Als Friedrich I. 1323 starb, war der gleichnamige und 1310 in Gotha geborene Sohn Friedrich II. (1310-1349), noch unmündig, so dass bis zu seiner Volljährigkeit 1328 die Mutter die Regentschaft ausführte.

Landgräfin Elisabeth ließ ihre Residenz Gotha, die ihr 1332 auch als Witwensitz zugesprochen wurde, ausbauen und schuf 1344 mit der Verlegung der Augustiner-Chorherren aus Ohrdruf nach Gotha den ersten Residenzstift deutscher Prägung. Sie förderte die Bildung durch den Ausbau der Lateinschule von 1292 und stiftete der Marienkirche eine Kapelle, die der Heiligen Elisabeth von Ungarn gewidmet war. Sie hatte die erste nachweisbare Silberkammer der Wettiner und dazu eine Münzstätte, eine Rüstkammer und ein Tanzhaus. Elisabeth zeichnete selbst als „domina de Gotha“ und ihr politisches, soziales und kulturelles Wirken sowie ihre reichen europäischen Verflechtungen machten sie zu einer „Dame“ oder „Herrin“ (so die Übersetzung des lateinischen Begriffes „domina“) von Welt.

Elisabeth Markgräfin von Meißen und Landgräfin von Thüringen war eine starke Frau, die in der „Sächsischen Biografie“ des Instituts für sächsische Geschichte und Volkskunde, wie folgt beschrieben wird: „Sie gehörte zu den wenigen Fürstinnen, denen mehrmals die Rolle einer Regentin zufiel und füllte so in der Herrschaft von drei Generationen wettinischer Land- und Markgrafen eine maßgebliche Rolle aus. Erkennbar verfügte sie über einen ausgeprägten politischen Verstand und über Härte in der Verfolgung ihrer und ihrer Familie Interessen. Aus den Quellen spricht aber auch die Fähigkeit zur Vermittlung und Schlichtung in den über weite Strecken erbarmungslos ausgetragenen Kämpfen ihrer Zeit. Zu Elisabeths religiösem Selbstverständnis gehörte eine – offenbar eher zurückhaltende – Förderung kirchlicher Institutionen.“

Bisher ist die Rolle von Landgräfin Elisabeth für die Entwicklung Gothas noch nicht tiefgründig untersucht worden und bleibt der ersten modernen Stadtgeschichte Thüringens am Beispiel Gothas vorbehalten, die in Verantwortung des Stadthistorikers Dr. Alexander Krünes in den nächsten Jahren erarbeitet wird. Erste Informationen über „Elisabeth domina de gotha“ können dem von Oberbürgermeister Knut Kreuch erarbeiteten Stammbaum, der im „Gotha adelt“-Laden der KultTourStadt Gotha GmbH (am Hauptmarkt 40) erhältlich ist, entnommen werden.

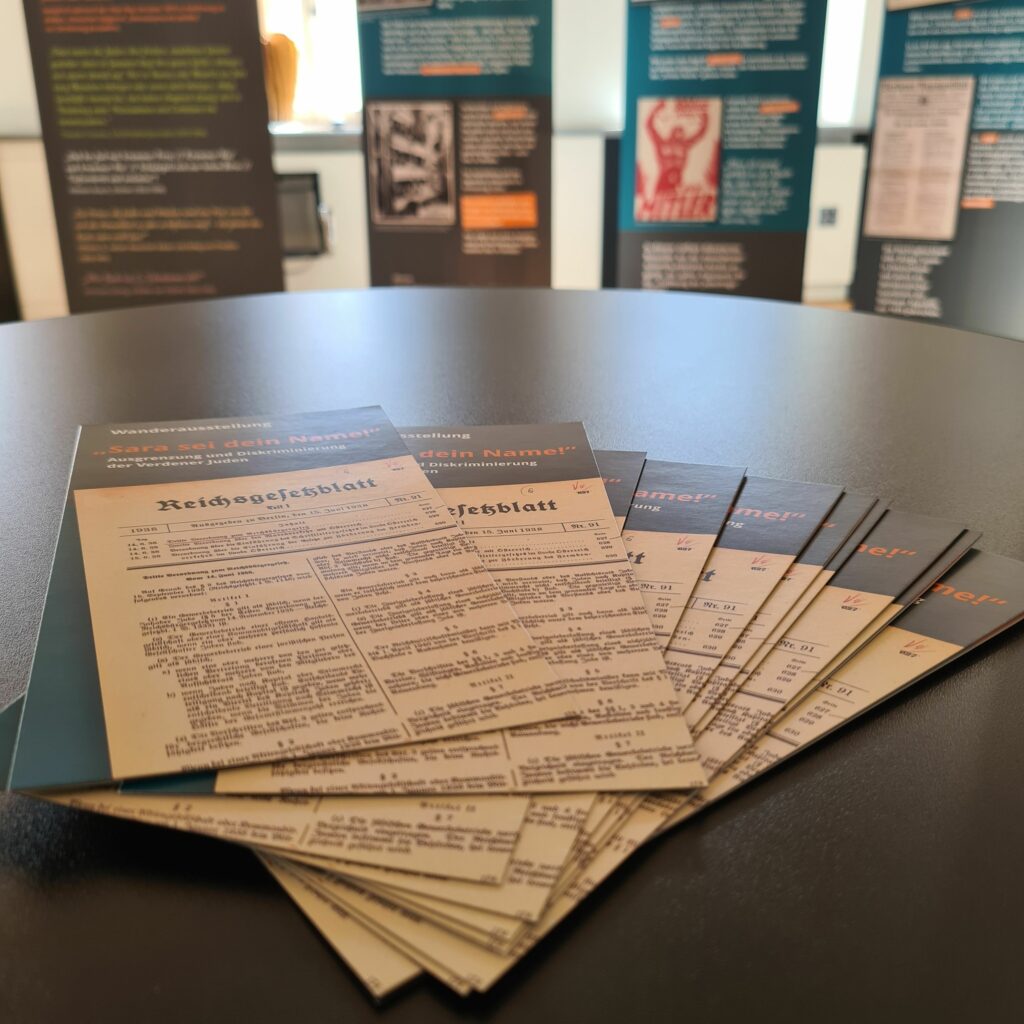

Quelle: Stadt Gotha, Pressemitteilung, 03.05.2021