Das Land Mecklenburg wird von zahlreichen Flüssen durchzogen, von Menschen geschaffene Kanäle verbinden einzelne Flüsse miteinander und so entstand über die Jahrhunderte ein für die Gesellschaft und Wirtschaft notwendiges Wasserstraßennetz. Außerdem transportieren die Flüsse das überschüssige Oberflächenwasser in die Meere. Die wichtigsten Flüsse, die zur Ostsee entwässern, sind: Stepenitz, Radegast, Schiffsgraben, Warnow, Mildenitz, Nebel, Recknitz, Peene, Tollense, Trebel. Zur Nordsee entwässern: Elbe (Strom), Havel, Dosse, Elde, Stör, Löcknitz, Sude, Schmarr, Rögnitz, Schaale, Schilde, Boize, Stecknitz.

Die Seen Mecklenburgs entstanden wie die Flüsse infolge der letzten Eiszeit. Sie bildeten seit jeher für die Einwohner des Landes das Wasserreservoir und Ernährungsgrundlage. Ihre Schilfgürtel lieferten Deckmaterial für die Dächer der Häuser und Hütten und die Verlandungsmoore wurden für die Torfgewinnung, als Brennstofflieferanten, benötigt. Später erst setzte die Nutzung der Seen und der anliegenden Ländereien für Erholungszwecke ein. Die Müritz, der Schweriner See, der Kummerower See, Malchiner See, Teterower See, Inselsee, Schaalsee, Dassower Binnensee, Tollensesee, u.a. Seen des Landes werden von der Bevölkerung für die Fischwirtschaft, die Trinkwassergewinnung sowie als Bade-, Segel- und Angelrevier genutzt. Schon in der Vergangenheit traf sich die Bevölkerung an den Flüssen und Seen im Sommer auch zum Wäschewaschen, im Winter zum Eislaufen. Das dort geworbene Eis diente in den Eiskellern der Güter zum Kühlen der Lebensmittel.

An den Mündungen der Flüsse in die Ostsee entstanden Siedlungen und später Städte. Hier entwickelten sich der Fischfang, der Handel mit den Ostseeanliegerstaaten und nach Übersee. Mit dem Ausbau der großen Häfen, samt Hafenanlagen, an der Ostsee in Wismar und Rostock wurden Arbeitsplätze im Schiffbau, in Handelshäusern, in Fischereihäfen und der Fischverarbeitung für zahlreichen Mecklenburger geschaffen.

Erst im 19. Jahrhundert entwickelte sich mit dem Tourismus ein neuer Wirtschaftszweig. An der Küste wurden Hotels und Pensionen gebaut, Dörfer mutierten zu Seebädern. Das Klima der Ostsee beeinflusste das Land nicht nur in Küstennähe, seine heilsame Wirkung förderte außerdem Einrichtung von Sanatorien und Kurkliniken. Die Uferbereiche der Ostsee, Seen und Flüsse beheimaten seit jeher große Vogelschutzreviere.

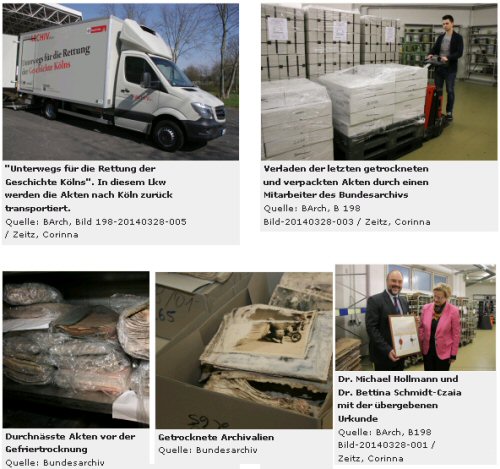

Urkunden, Akten, Karten, Bilder dokumentieren über 800 Jahre Landesgeschichte Mecklenburgs im Landeshauptarchiv Schwerin. Diese Quellen sind nicht immer umfassend und vollständig überliefert. Sie bieten Forschern aus verschiedenen Bereichen Informationen aus der Vergangenheit.

In der Folge sollen die wichtigsten Bestände genannt sein, die für die Erforschung der Geschichte der Wasserwege, Seen und der Ostsee Auskunft geben können.

Urkunden:

1.1-2 Kaiserliche Lehnbriefe und Privilegien (1236-1756)

1.1-3 Kaufverträge (1273-1914)

1.1-7 Verträge mit den Ständen (1285-1919)

1.1-10 Elbschiffahrts- und Zollverträge (1506-1871)

1.4-1 Ämter (1200-1676)

1.4-2 Städte (1218-1905)

1.4-3 Dörfer und Güter(1212-1812)

1.5-4 Klöster (1173-1673)

Chroniken:

1.12-1 (14.-17. Jahrhundert)

Akten:

Altes Archiv (Pertinenzbestände):

2.11-2/ 6 Landesgrenzen (1447-1890)

2.12-2/2 Landtags- und Konvokationsakten (1523-1748)

2.12-2/10 Handel zur See und auf Wasserstraßen (1512-1851)

2.12-2/11 Strandung und Strandrecht (1442-1867)

2.12-2/13 Zollwesen und Elbhandel (1431-1870)

2.12-3/2 Klöster und Ritterorden (1444-1859)

2.12-4/1 Ämterwesen (1407- 2. Hälfte 19. Jh.)

2.12-4/2 Lehnwesen (1499-1898)

2.12-4/3 Städtewesen (1520-1884)

Staats- und Hofbehörden von Mecklenburg- Schwerin bis 1849/1918:

2.21-1 Geheimes Staatsministerium und Regierung (1748/ 56-1849)

2.21-3. Regierungs- und Lehnsfiskal (ca. 1750-1898)

2.21-11 Badeintendantur Doberan (1794-1905)

2.22-10 Mecklenburg- Schwerinsche Domanialämter, Domanialämter des Landes Stargard ( 1409-1937 )

Hofbehörden:

2.16-1 Großherzogliches Kabinett (1763-1918/ 20)

Mecklenburgische Landstände:

3.1-1 Mecklenburgische Landstände mit dem Engeren Ausschuß der Ritter- und Landschaft zu Rostock (16. Jh.-1920)

3.2-3/1 bis 3.2-3/3 Landesklöster/ Klosterämter Dobbertin, Malchow und Ribnitz (1572 – 1920)

3.2-5 Ritterschaftliche Grundherrschaften (14. Jh. -1936)

3.3-1 Landschaft des mecklenburgischen und wendischen Kreises (17. Jh.-1922)

Mecklenburg-Strelitz und Fürstentum Ratzeburg:

4.11-1 Mecklenburg-Strelitzsches Staatsministerium und Landesregierung (1701-1908)

4.11-5 Mecklenburg-Strelitzsche Rentei (1701-1933)

4.11-6 Mecklenburg-Strelitzsches Kammer- und Forstkollegium (1701-1908)

4.11-17 Mecklenburg-Strelitzsche Domanialämter (1701-1920)

4.12-3 Ministerium, Abteilung des Innern, Unterabteilungen und nachgeordnete Behörden, speziell 4.12-3/1,4.12-3/3, 4.12-3/14 (1909-1933)

4.12-4 Ministerium , Abteilung für Finanzen mit Unterabteilungen und nachgeordneten Behörden ( 1909-1933)

4.2-1 Regierung des Fürstentums Ratzeburg (1701- 1814)

4.2-2 Kammer des Fürstentums Ratzeburg (1701-1814)

4.2-7 Landvogtei Schönberg (1814-1920)

Mecklenburg-Schwerin:

5.12-2 Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten mit nachgeordneten Behörden (1849-1931)

5.12-3/1 Mecklenburg- Schwerinsches Ministerium des Innern (1849-1945)

5.12-3/13 Flußbauverwaltungskommission (1858-1921)

5.12-3/14 Landeswasserbehörde (1928-1945)

5.12-3/15 bis 5.12-3/17 Wasserbaubehörden ( 1921-1945)

5.12-4 Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten mit nachgeordneten Behörden (1893-1945)

hier 5.12-4/1 und 5.12-4/2

Land Mecklenburg:

6.11-2 Ministerpräsident (1946-1952)

6.11-3 Ministerpräsidium, Hauptabteilung Wirtschaftsplanung (1948-1952)

6.11-11 Ministerium des Innern (1946-1952)

6.11-14 Ministerium für Wirtschaft (1946-1952)

6.11-15 Wasserstraßendirektion Mecklenburg ( 1946-1949)

6.11-16 Ministerium für Land- und Forstwirtschaft ( 1946-1952)

6.12-1 Kreistage und Räte der Kreise

6.21-5 Wasserwirtschaftsamt Hagenow/ Ludwigslust ( 1949-1951)

6.21-6 Wasserverband Lewitz (1950-1953)

6.22-4 Planungsgesellschaft für Torfgewinnung mbH, Schwerin ( 1946-1950)

Räte der Bezirke:

7.11 Rat des Bezirkes Schwerin (1952-1990)

Hier: Wasserwirtschaft, Umweltschutz, Schifffahrt, Meliorationsbau,

7.11-1/1 Büro für Territorialplanung Schwerin (1965-1990)

7.11-1/2 Büro für Verkehrsplanung Schwerin ( 1967-1990)

7.21-1 Rat des Bezirkes Neubrandenburg (1952-1990)

7.21-1/1 Büro für Territorialplanung Neubrandenburg ( 1965-1991)

7.21-1/2 Büro für Verkehrsplanung Neubrandenburg ( 1967-1991)

9.1-4 Schwedische Rentkammer in Wismar (1648-1803)

Parteien:

10.34-1 SED-Landesvorstand bzw. Landesleitung Mecklenburg (1946-1952)

10.34-3 Bezirksleitung der SED, Bezirk Schwerin (1952-1989)

10.34-7 Bezirksleitung der SED, Neubrandenburg ( 1952-1989)

Karten, Sammlungen:

12.11-1 Mecklenburgkarten und Atlanten ( 6.-20. Jh.)

12.11-2 Grenzkarten (16.-18. Jh.)

12.11-4 Messtischblätter (19.-20.Jh.)

12.12-1 und 12.12-2 Gemarkungskarten von Dörfern und Städten

12.13-1 bis 12.12-3 Meliorationskarten

12.15-3 Gewässerkarten (19.-20. Jh.)

13.1-1 Bildersammlung Orte ( 18.-20.Jh.)

13.2-1 Postkartensammlung Ortsansichten ( A-Z)

13.5 Luftbilder (20. Jh.).

Kontakt:

Landeshauptarchiv Schwerin

Graf-Schack-Allee 2

19053 Schwerin

Telefon: 0385-588794 10

Fax: 0385-588794 12

poststelle@landeshauptarchiv-schwerin.de

http://bestand.landeshauptarchiv-schwerin.de/

Quelle: Elke Krügener, Schwerin, 20.3.2014 / Landeshauptarchiv Schwerin, Aktuelles, 19.3.2014