Das Stadtarchiv Pforzheim erhält erneut eine Förderung aus dem Sonderprogramm der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien zur Erhaltung national wertvollen schriftlichen Kulturguts.

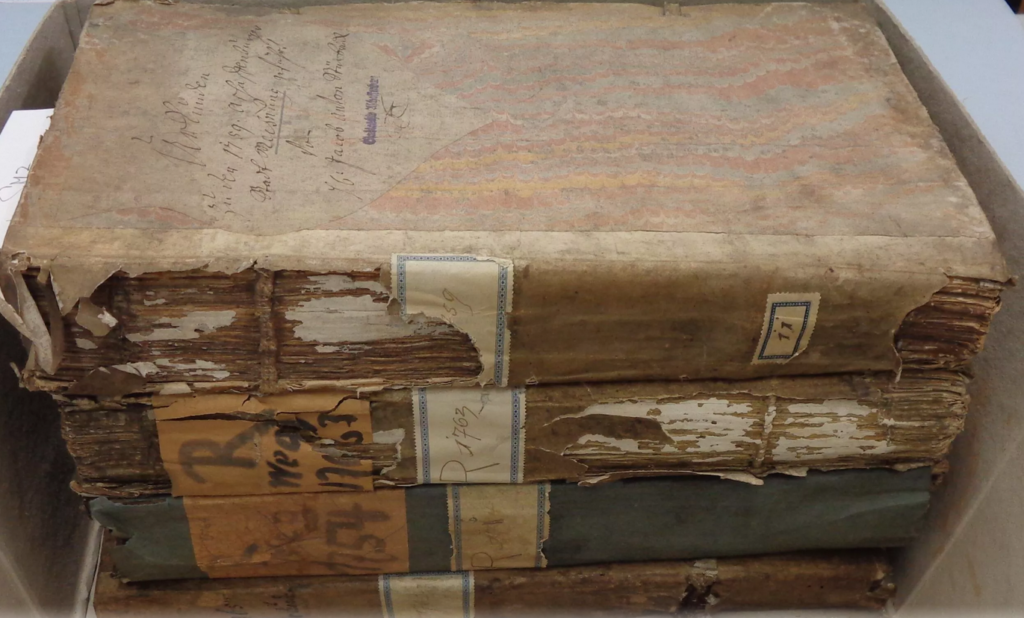

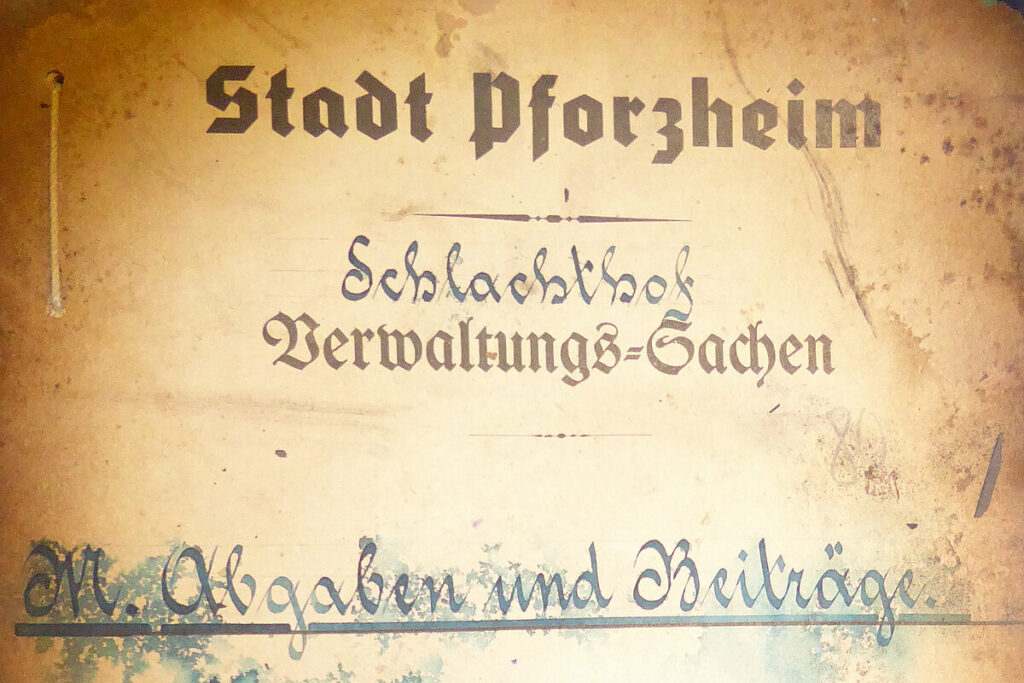

Die Fördersumme von 30.000 Euro aus dem Sonderprogramm Bestandserhaltung fließt in die Restaurierung der historischen Unterlagen des Schlachthofs Pforzheim. Bei dem schweren Luftangriff am 23. Februar 1945 verbrannten mit dem Verwaltungsgebäude des Schlachthofs auch die meisten Akten. Die verbliebenen Unterlagen sind an den Rändern stark verkohlt, durch die starke Hitzeeinwirkung ist das Papier extrem brüchig. Weil die Dokumente bei jeder Berührung weiter zerfallen, sind sie für die Benutzung gesperrt.

Abb.: Die rund 100 Jahre alten Akten werden in einem Restaurierungsprojekt gereinigt, mit feinem Japanpapier stabilisiert und so für die Zukunft gesichert sowie für die Forschung wieder benutzbar gemacht werden (Foto: Stadtarchiv Pforzheim).

Um die aufwändige, zeit- und kostenintensive Restaurierung stemmen zu können, hat sich das Pforzheimer Stadtarchiv um Fördergelder für das Projekt „Brandakten benutzbar machen!“ beworben. Für die Zusage war entscheidend, dass der Bestand über seine Bedeutung für die Geschichte Pforzheims und der Region hinaus auch eine spannende Quellenbasis für vergleichende Forschung auf nationaler oder europäischer Ebene bietet. Kulturbürgermeisterin Sibylle Schüssler sieht die Förderzusage auch als Ausdruck der Wertschätzung für die Arbeit des Stadtarchivs. „Das zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Es ist wichtig, dass die historischen Unterlagen des heutigen Kulturareals bald wieder für die Forschung zur Verfügung stehen.“

Die stellvertretende Archivleiterin Dr. Sonja Hillerich, die das Projekt im Stadtarchiv federführend betreut, ergänzt: „Wir sind stolz, dass unser Projektantrag bewilligt wurde, denn ein Selbstläufer war das nicht.“ Nicht für alle Projekte stehen Fördermittel zur Verfügung, daher sind die Maßstäbe, die an Begründung, Qualität und Nachhaltigkeit der Projekte angelegt werden, streng. Umso erfreulicher ist es, dass das Stadtarchiv nun zum zweiten Mal eine Zuwendung aus dem Sonderprogramm der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien zur Erhaltung national wertvollen schriftlichen Kulturguts erhält.

Kontakt:

Stadtarchiv Pforzheim –

Institut für Stadtgeschichte

Kronprinzenstr. 28

75177 Pforzheim

archiv@pforzheim.de

Quelle: Stadt Pforzheim, Pressemitteilung, 9.8.2021