Willkommen in der Lüneburger Heide.

Am 23. Mai 1931 veröffentlichte Karl Schwenger in der „Walsroder Zeitung“ einen Artikel, in dem er die Schönheiten seines Heimatortes so schilderte, dass Leser Lust bekommen sollten, dorthin einen Sonntagsausflug zu unternehmen oder gar den Urlaub im ‚Paradies der Heide‘ zu verbringen.

Der 1894 geborene Karl Schwenger war am 1. November 1918 noch kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs bei Reims durch einen Knieschuss verwundet worden. Nach seiner Entlassung aus dem Lazarett war der zu 30 Prozent Kriegsbeschädigte arbeitslos, bis er 1920 eine Anstellung beim Katasteramt in Fallingbostel fand. Diese Tätigkeit dürfte dazu beigetragen haben, mit Land und Leuten so gut vertraut zu werden, dass er vor 90 Jahren eine eindrucksvolle Ortsbeschreibung verfassen konnte.

Diesen Zeitungsartikel Karl Schwengers hat das Stadtarchiv Bad Fallingbostel als Archivalie des Monats Mai 2021 ausgesucht. Zur Ergänzung und zum besseren Verständnis wurden dem Zeitungsartikel einige Anmerkungen und Korrekturen in eckigen Klammern hinzugefügt.

‚Willkommen in Fallingbostel‘

„Wenn zum diesjährigen Pfingstfeste tausende Großstadteinwohner ihre Behausungen im engen und dunklen Steinmeer verlassen und im Wanderdreß oder festlich gekleidet hinausziehen, um den Frühling zu schauen, um sich an der Pracht des werdenden Sommers zu erfreuen, dann hat sich davon ein großer Teil dieser nach einigen Stunden Ruhe sehnender Menschen aus Hamburg, Bremen und Hannover das ‚Paradies der Heide‘ – Fallingbostel – als Ausflugsziel ausersehen. Und Fallingbostel ist, dank der Erfahrungen der letzten fünf Jahre, in denen der Pfingstausflugsverkehr nach hier sich immer in ansteigender Kurve bewegte, wohl vorbereitet, seine Gäste zu bewirten und zu beherbergen. Kaum etwas wird übersehen sein, selbst an unvorhergesehene Sachen ist gedacht. Die Fremdenheiminhaber haben mit ihrem Personal, das verschiedentlich durch Aushilfskräfte verstärkt ist, schwere Tage und sicher alle Hände voll zu tun, der Anforderungen und Wünschen der Festgäste gerecht zu werden.“

Abb.: Bahnhof Fallingbostel/Lüneburger Heide mit Kaffeegarten (Stadtarchiv Bad Fallingbostel)

„Schon am Bahnhofe zwingen die mit Blütenkerzen geschmückten Kastanien zur Umschau, süßer Fliederduft dringt den aussteigenden Fahrgästen entgegen und aus den Anlagen schimmert es violett und weiß aus den Büschen spanischen Flieders. Vorbei führt der Weg an blühenden Gärten in den Ort hinein. In der Heinrichsstraße schon hemmt unseren Schritt der Garten der Pension Wildung. Eine Pracht der Kinder Floras. Es gleißt und leuchtet in den Büschen, man sieht die verschwenderische Blütenpracht des Rhododendron von blau bis rot.

Grüner Rasen wird durchzogen von sich schlängelnden Parkwegen, die nach lauschigen Plätzen führen, von wo man gar nicht wieder fort mag. Fünfzig Meter weiter im Vorgarten des Hauses von Direktor Siedtmann blüht ein Magnolienbaum. Seine Blüten sind geöffnet und am Boden liegen verstreut schon herabgefallene weiße Blütenblätter, die in Lilatönung überlaufen. Von der Moorstraße aus sieht man die Pension des Vollhöfners Karl von der Wroge idyllisch inmitten grüner Wiesen liegen; mächtig ragen die Eichen empor, die die Wirtschaftsgebäude umgeben, der Hund bellt und kündigt Besuch an. Die Sonne spiegelt sich in den Scheiben des Gewächshauses von Schriewer-Wünning, in dem frühe Gemüse gebaut und gezüchtet werden, um zuckerkranken Kurgästen die Diätnahrung zu liefern.“

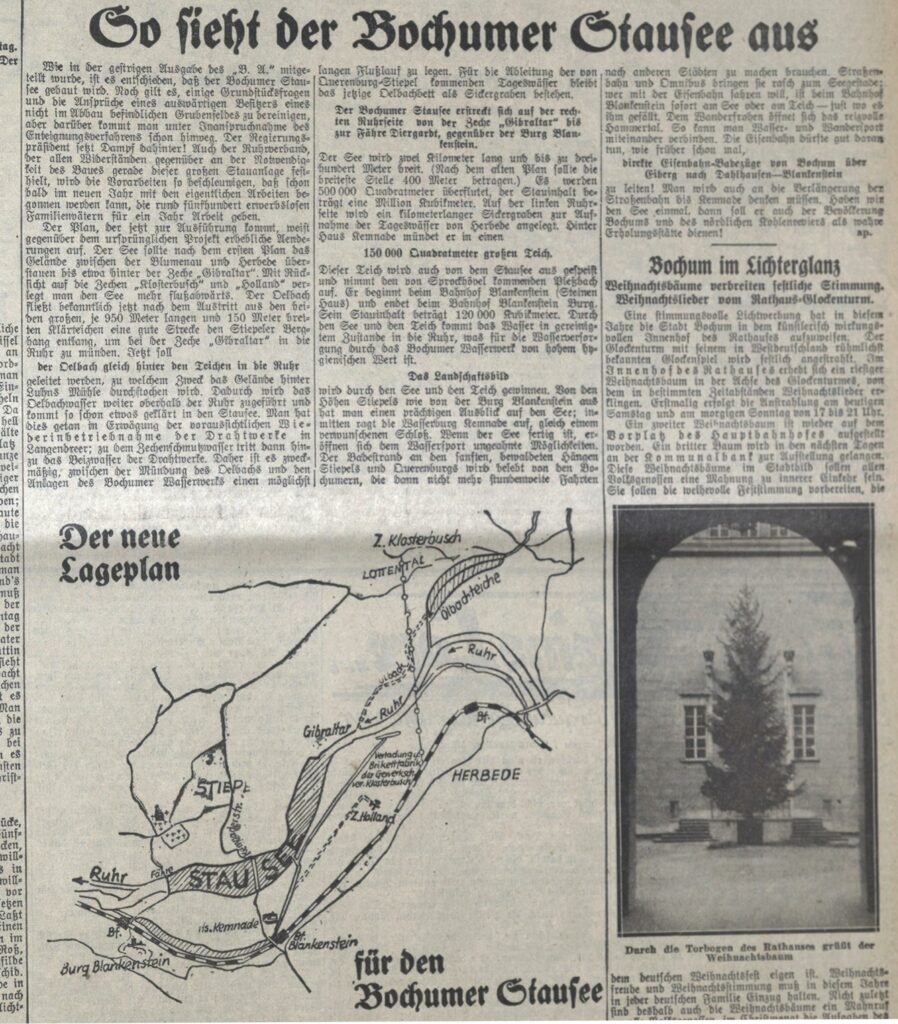

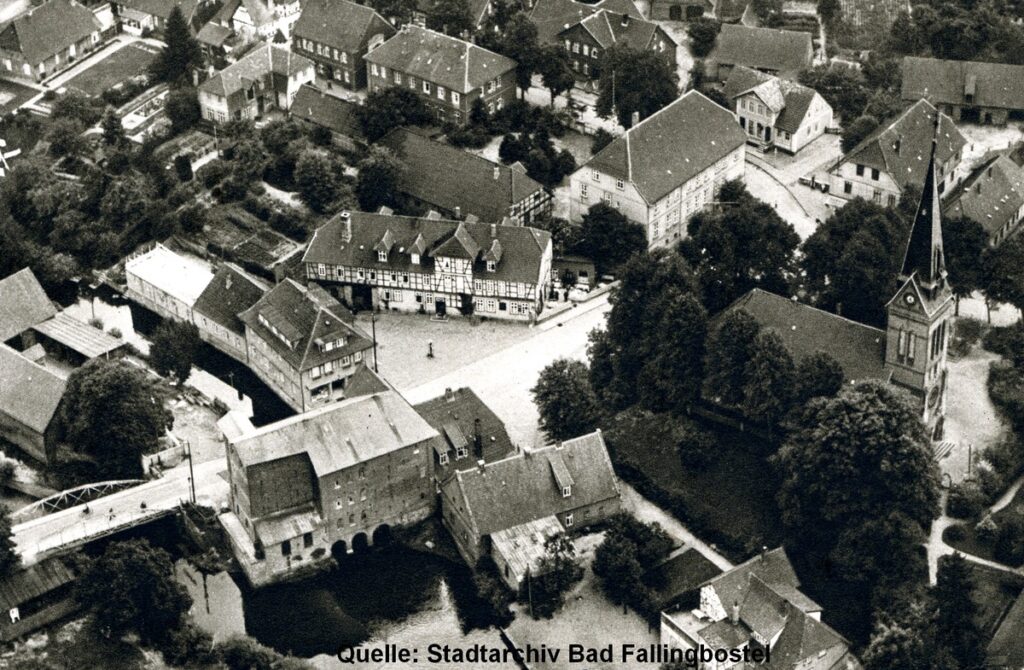

Abb.: Luftbild des Ortskerns (1936) (Stadtarchiv Bad Fallingbostel)

„Wir kommen in die Ortsmitte, und da fällt wieder Blütenpracht ins Auge. Nicht aus Gärten, die hier wegen der Enge der Straßen unangebracht sind, aber aus Blumenkästen, die unter den Fenstern und auf Balkonen und Veranden stehen. Die Straßenbäume sind bis zur Elferdinger Straße Linden und von da ab bis auf die Straße nach Walsrode Birken, die typischen Chausseebäume der Heide. Wir gehen wieder zurück an dem Ziergarten des Gastwirts Köning, dem Park von Pension Scharfe und dem terrassenförmigen Hausgarten des Vollhöfners Wildung vorbei und biegen bei der Kirche in die Straße nach Soltau. Malerisch liegt hinter der Mühle die Pension Niedersachsen. Auch hier, wie überall alles in schönster Blütenpracht. Die gestutzten Straßenbäume sehen aus, als hätte ein Friseur ihnen einen Bubikopf geschnitten, wir verlassen die Straße und gehen hinter dem Hause des Kaufmanns Hector einen schmalen Heckenweg entlang, der uns einen Blick durch das Böhmetal gewährt.

Jenseits der Böhme grüßt uns der Pavillon im Park der Landratswohnung und die efeuberankten Häuser der Kreisbeamten sind auf einer Architektenzeichnung nicht schöner darzustellen, als sie hier in Wirklichkeit wirken. Die Bootsstation des Herrn Mohnecke ist bereits seit langer Zeit im Betrieb und auf der Böhme gleiten die Paddelboote dahin, besetzt von fröhlichen Menschen, deren Augen die Schönheit der Natur trinken und doch nicht satt werden können. An der wunderschönen ‚Villa am Walde‘ mit Springbrunnen im Garten und dem auf Säulen gebauten Pavillon vorbei kommen wir in die Lieth, den herrlichen Laubwald.“

Abb.: Parkende Autos vor dem Hotel zum Böhmetal (Stadtarchiv Bad Fallingbostel)

„Durch die Zweige scheint das Hotel zum Böhmetal von der Straße her hindurch und auf dem Sommerweg direkt am Walde parken Dutzende von Automobilisten vom großen Achtzylinder bis zum kleinen Goliath und Hanomag, umstanden von Kindern, die mit den technischen Fachausdrücken nur so jonglieren. ‚Der Wagen hat eine hydraulische Vierradbremse‘, hört man sagen, ‚und der eine Einknopfzentralschmierung‘. Wir gehen durch die Lieth den Abhang hinab und kommen an die Badeanstalt der Gemeinde, das ‚Liethbad‘. Wir sind entzückt über die idyllische Lage und nehmen uns vor, nach Beendigung unseres Rundganges durch und um Fallingbostel dort ein erfrischendes Bad zu nehmen und freuen uns schon darauf. Aber jetzt geht es erst weiter durch die Lieth, die unzählige Frühlingssänger beherbergt. Diese huschen von Zweig zu Zweig, singen in den hellen Frühlingstag und die Sonne malt goldige Reflexe in das helle Grün des Laubes. Bald stehen wir auf der Terrasse des Liethklubhauses und die Natur bietet dem Auge eine neue Überraschung.“

Abb.: Liethklub-Haus und Waldkaffee W. Schöning (Stadtarchiv Bad Fallingbostel)

„Es ist, als hätte der Frühling alle Schönheit an diese eine Stätte gebannt. Eine Märchenlandschaft, in die die Sonne Zauber und Entrücktheit malt. Süß und betäubend liegt Blütenduft in der Luft und zwingt uns zum Verweilen. Nach der Einnahme einer kleinen Erfrischung geht es den Waldweg weiter in die Lieth. Plätschernd fließt eine kleine Quelle aus der Bergwand, ‚Gesundbrunnen‘ genannt, und hier ist auch der Lieblingsplatz von Dr. Flebbe, dem verstorbenen verdienstvollen 1. Vorsitzenden des Verkehrsvereins, gewesen. In einigen Wochen wird ihm zum Andenken hier ein Gedenkstein enthüllt, der den Namen ‚Dr.-Flebbe-Stein‘ erhalten soll. In leicht ansteigender Kurve geht es auf die Höhe des Berghanges und wir kommen nach dem Freudenthal-Denkmal.

Dem Andenken an den in Fallingbostel geborenen Heidedichter und späteren Bürgermeister von Bremen [Bürgermeister war August Freudenthal allerdings nicht in Bremen, sondern „nur“ Zeitungsredakteur und Zeitschriftenherausgeber!] hat die dankbare Gemeinde Fallingbostel dieses aus Feldsteinen und einem großen Findling erbaute Denkmal gewidmet. Einige hundert Meter weiter sind wir auf der Prinz-Albrecht-Höhe. Hier sind die schönsten Aus- und Durchblicke ins grüne, lachende Böhmetal und darum soll auch von hier aus der Rückmarsch in den Ort erfolgen. Aber nicht auf dem gleichen Wege – das hat man ja nicht nötig, namentlich wenn ein anderer Weg neue Überraschungen und Schönheiten bringt.

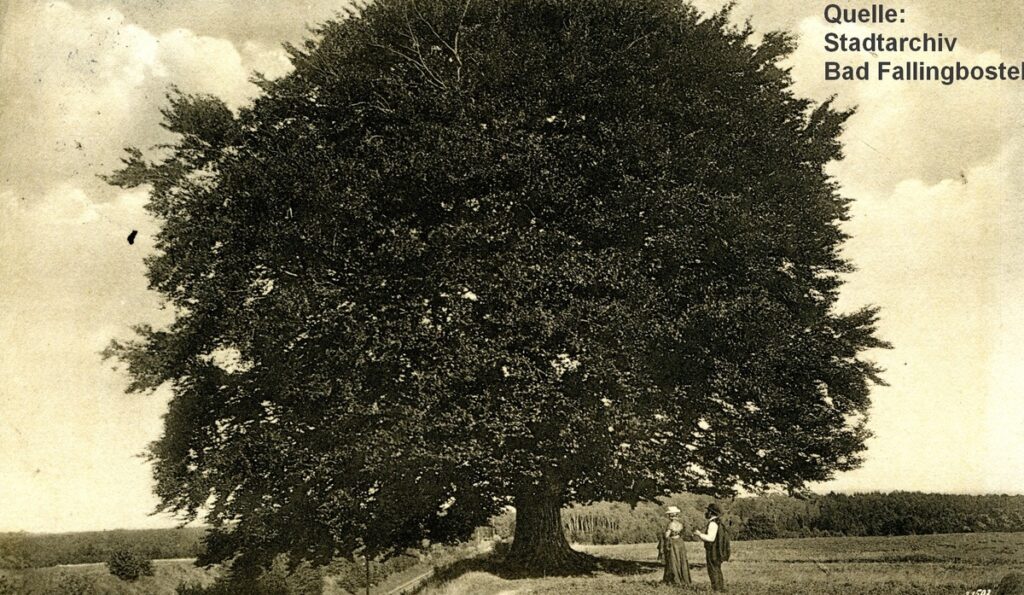

Wir steigen also hier bei der Prinz-Albrecht-Höhe ins Tal hinab und gehen am Waldessaum entlang neben der häufig gewundenen Böhme her. Hier treffen wir abwechselnd Nadel- und Laubwaldbestände an und sehen in den Zweigen Eichhörnchen hin- und herhuschen. Gehen wir dann noch über den Böhmesteg an Untergrünhagen, einem idyllisch gelegenen Gutshof, der von Herrn Becker bewirtschaftet wird, vorbei, so kommen wir an den Bahnkörper. Von weitem fällt uns ein mächtiges Laubdach auf. Es ist die Krone der an die tausend Jahre alten Linde, die unmittelbar am Bahnkörper steht und einen Umfang des Stammes von etwa fünf Meter hat.“

Abb.: Jahrhundertealter Baumriese an der Bahnstrecke nach Soltau (Stadtarchiv Bad Fallingbostel)

„Wir kommen nun wieder an die Celler Straße [heutige Vogteistraße] bei der Gastwirtschaft ‚Zur Börse‘, gehen über die Bahnschienen, kommen an der Molkerei vorbei und an der schönen Landratswohnung und sind bald wieder in der Ortsmitte.

Der zweite Tag ist für einen Ausflug über das Lönsdenkmal bei Tietlingen [das Lönsgrab kam erst 1935 hinzu] nach Walsrode vorgesehen. In die Nähe des Denkmals gekommen, nimmt uns vorerst einmal der Wacholderpark auf. Kleine und bis zu 7 Meter hohe Wacholdersträucher zwingen uns Bewunderung ab. Die große Fläche Naturheide mit den Wacholdergruppen: Kann es einen schöneren Denkmalsplatz für den Dichter der Heide geben? Ehrfurchtsvoll liest der Wanderer und Ausflügler die eingehauenen Worte am Denkmal:

‚Laß Deine Augen offen sein, geschlossen Deinen Mund

und wandle still, dann werden Dir geheime Dinge kund!‘“

Abb.: Löns-Denkmal im Tietlinger Wacholderhain (Stadtarchiv Bad Fallingbostel)

„Wer sich bis eben noch keine Gedanken gemacht hatte, nachdem er diese Lönsworte gelesen, übermannt es ihn und im selben Moment lernt er das Herbe und das Öde in der Heidelandschaft mit anderen Augen sehen und er wandelt still, weil sich in ihm geheime Dinge kundtun.

Vom Lönsdenkmal geht der Weg dann mitten durch die Heide an der Böhme entlang in Richtung Honerdingen-Walsrode. Der Blick ins Böhmetal bietet hier wieder ganz andere Reize. In etwa 45 Minuten taucht eine architektonisch schöne strohbedeckte moderne Heidevilla auf, das Besitztum des überall bekannten und beliebten leider inzwischen verstorbenen Ingenieurs Schmidt-Heidewinkel. Rechts der Böhme sieht man auf einer Anhöhe am Rande des herrlichen städtischen Nordsunders das Erholungsheim des GDA [Gewerkschaftsbund der Angestellten] liegen. Noch etwa 10 Minuten und man betritt auf abgekürzten Nebenwegen die Heidestadt Walsrode an der Brücke am Kolk, gegenüber dem Hotel Wurtmann, ‚am Hafen gelegen‘, benannt nach der Anlege- und Umbootstelle der zahlreichen Kanuwanderer.

Walsrode, bekannt durch sein 1100 Jahre altes Kloster [die erste urkundliche Nennung erfolgte erst in einer Schenkungsurkunde von König Otto III. aus dem Jahr 986] durch seine guten Gasthäuser und durch die idyllisch gelegene Eckernworth bietet zahlreichen Fremden Erquickung und Abwechslung beim Besuch unserer immer bekannter werdenden Lüneburger Heide.

Rückwege nach Fallingbostel gibt es die Menge. Sitzt du dann wieder in der Bahn und Du bist auf dem Wege nach Hause, dann läßt Dich das Bild von der Heide und die vielen Eindrücke des ‚Paradieses der Heide‘ nicht wieder los – und wenn Deine Ferien sind, dann, ja dann bist du wieder hier – wetten?“

(Karl Schwenger, Fallingbostel)

Kontakt:

Stadtarchiv Bad Fallingbostel

Dr. Wolfgang Brandes

Vogteistraße 1

29683 Bad Fallingbostel

Tel.: 05162 / 40118

stadtarchiv@badfallingbostel.de

Quelle: Stadtarchiv Bad Fallingbostel, Archivalie des Monats Mai 2021