Außergewöhnlich viele Anfragen hatte das Stadtarchiv Crailsheim in den letzten Wochen zu bearbeiten – Anlass war der 100. Jahrestag des Geburtstags von Sophie Scholl, die am 9. Mai 1921 geboren wurde. Im Stadtarchiv Crailsheim wird eine Sammlung zur Geschichte der Familie Scholl mit Schriften und persönlichen Gegenständen verwahrt. Deswegen meldeten sich zahlreiche Institute und Verlage, sogar ein Fernsehbeitrag des Bayrischen Rundfunks ist entstanden. Darin sind als herausragende Stücke der Sammlung die Brieftasche von Robert Scholl mit den Bildern seiner Frau und seinen Kindern Hans und Sophie sowie eine von Sophie gefertigte Krippe zu sehen.

Abb.: Wandkrippe von Sophie Scholl (Stadtarchiv Crailsheim, aus der Scholl-Grimminger-Sammlung So 2/39)

Diese von Sophie eigenhändig gefertigte Laubsägearbeit wird daher als Archivale des Monats Mai näher vorgestellt. Das rund 50 cm hohe Kunstwerk wurde von Elisabeth Hartnagel, der Schwester von Sophie Scholl, an das Stadtarchiv Crailsheim zur Aufbewahrung übergeben. Nach ihren Schilderungen wurde es im Jahr 1940 geschaffen und von Sophie den Eltern zu Weihnachten geschenkt.

Das dreidimensionale Wandbild zeigt eine idyllische Szene: Vor einem Nadelbaum mit weit ausgreifenden Ästen sitzt, ein wenig aus der Mitte gerückt, eine junge Frau auf einem Schemel. Sie trägt ein schlichtes dunkelrotes, knielanges Kleid. Ihre nackten Arme umfangen den Säugling auf ihrem Schoß. Mit ruhigem Ausdruck blickt sie auf das Kind, ihr helles Gesicht wird von ihren langen schwarzen Haaren betont. Der Frau gegenüber stehen am linken Rand zwei halbwüchsige Kinder. Der außen stehende Junge in kurzen braunen Hosen und hellem Hemd spielt auf einer Flöte. Das Mädchen hält eine Gabe. Es trägt ein dunkles knielanges Kleidchen mit roten Bortenverzierungen. Vor den Kindern steht ein Reh, dessen Kopf verloren ist. Hinter der Frau kauern zwei weitere Tiere, ein Hase und ein Eichhörnchen, dessen Schwanz ebenfalls abgebrochen ist. Die Figuren sind in szenischer Anordnung auf einen nach unten spitz zulaufenden Sockel gestellt. An diesem sind noch zwei Halter montiert, die das Aufstellen von Kerzen ermöglichen, als stimmungsvolle Rahmung der Szene.

Das liebevoll bemalte Werk wurde schon mehrfach in Krippenausstellungen gezeigt. Krippendarstellungen haben eine lange Tradition: Seit etwa 1600 wurde das Geschehen um die Geburt Christi von katholischen Gläubigen mit Skulpturen nachgestellt – und seitdem wuchs die Freude, dies mit zahlreiche Figuren in spannungsvollen Szenerien zu illustrieren, weit über die biblische Grundlage hinaus. Die öffentlich zugänglichen figurenreichen Krippen wurden jedoch um 1800 verboten, weil man darin in den „unanständigen Schauspielen“ mit den „buntscheckigen Figuren“ eine bloße „sinnliche Zerstreuung“ und Herabwürdigung der heiligen Geschichte sah. Das Bedürfnis zum Schauen und (Be-)Wundern gab es dennoch: So entstanden im privaten Raum die ersten Hauskrippen. Lange Zeit waren sie das häusliche Symbol der Weihnachtszeit, bevor dem Christbaum diese Rolle zukam.

Bei der Ausgestaltung des Weihnachtsfestes verloren allmählich die gepflegten konfessionellen Unterschiede ihre Schärfe: Um 1900 hatte sich das Aufstellen von Krippen auch in protestantischen Haushalten etabliert. Es gab Aufstellkrippen aus Papier zu kaufen, bei denen die Figuren tiefenräumlich gestaffelt waren – ähnlich wie bei der Krippe von Sophie Scholl. Doch gerade der Vergleich mit solchen Krippendarstellungen zeigt, dass diese keine Weihnachtsdarstellung im herkömmlichen Sinn ist, so wie man es erwarten würde: mit dem Jesuskind in der Krippe im Stall, mit Maria und Josef, Engel, Hirten, Ochs und Esel. Vielmehr ist eine junge Frau mit Kind in der Abgeschiedenheit des Waldes gezeigt. Die zahmen Tiere, die ihr zugewandt sind, und der dunkle, schützende und abschirmende Baum schaffen ein märchenhaftes Ambiente. Kein heiliger Schein umgibt die Frau, nur die Kinder mit Musik und Gaben verstärken den innigen Moment. So könnte man mehr an eine Verbildlichung eines Märchens denken, mit den typischen, immer wiederkehrenden Erzählmotiven. Sehr ähnliche Züge weist beispielsweise die Legende der in einen Wald verstoßenen Genoveva von Brabant auf. Deren bildliche Darstellungen zeigen eine vergleichbare Szenerie.

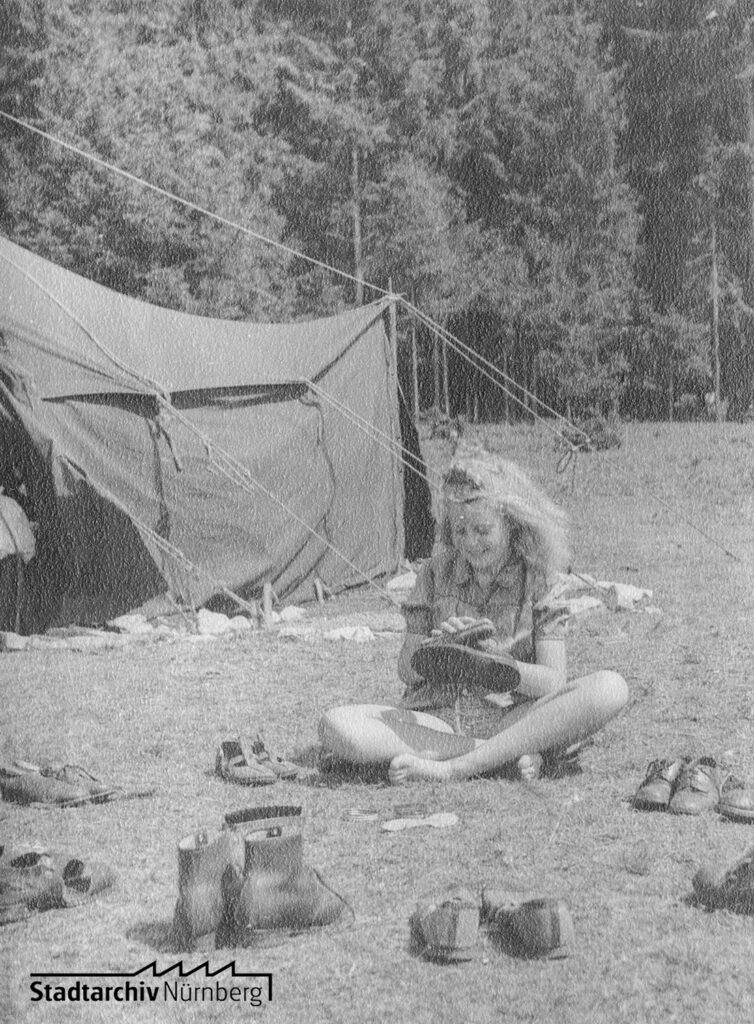

Die Krippe von Sophie Scholl hat somit kein übliches weihnachtliches Bildprogramm, sondern fängt eine zarte Stimmung ein: die Wertschätzung des Wunders des kindlichen Lebens, die Erfüllung in der Abgeschiedenheit und Einfachheit der Natur. Das sind Empfindungen, die der Erzähl- und Märchenwelt des 19. Jahrhunderts entstammen, die in Form von Geschichtenbüchern, häufig mit Illustrationen von Ludwig Richter, auch noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts fast in jedem Haushalt Einzug gehalten hat. So erinnerte sich Sophies Schwester Inge, dass das Ludwig-Richter-Buch mit seinen liebevollen Zeichnungen von Kindern eine wichtige Rolle in Sophies frühem Leben spielte. Inge dachte auch, dass die talentierte Sophie Kunst studieren würde. Doch Sophie hielt dies für nicht möglich, wählte ein Studium der Biologie und Philosophie. Sie zeichnete und malte weiterhin gerne, entwickelte ihren Stil weiter, zeigte sich unter anderem beeindruckt von der expressiven Malweise Paula Modersohn-Beckers.

Die innige Verbundenheit mit der Natur, die in der Laubsägearbeit festgehalten ist, bleibt in Sophies Leben eine Grundkonstante – sie hat dies immer wieder in ihren Aufzeichnungen zum Ausdruck gebracht:

Abb.: Sophie Scholl, lachend mit Blumen im Haar (Stadtarchiv Crailsheim, aus der Sammlung Hartnagel)

Am Tag vor ihrer Verhaftung schrieb sie einen Brief an ihre Freundin Lisa Remppis, in der sie ihre Gefühle beim Hören von Schuberts Forellenquintett festhielt: „Man kann ja nicht anders als sich freuen und lachen, so wenig man unbewegten oder traurigen Herzens die Frühlingswolken am Himmel und die vom Wind bewegten knospenden Zweige in der glänzenden jungen Sonne sich wiegen sehen kann.“

Kontakt:

Stadtarchiv Crailsheim

Marktplatz 1 (Gebäude: Arkadenbau)

74564 Crailsheim

Tel.: 07951 / 403-1290

www.stadtarchiv-crailsheim.de

Quelle: Dr. Helga Steiger, Stadtarchiv Crailsheim, Archivale des Monats Mai 2021