Erste Virtuelle Ausstellung des Niedersächsischen Landesarchivs.

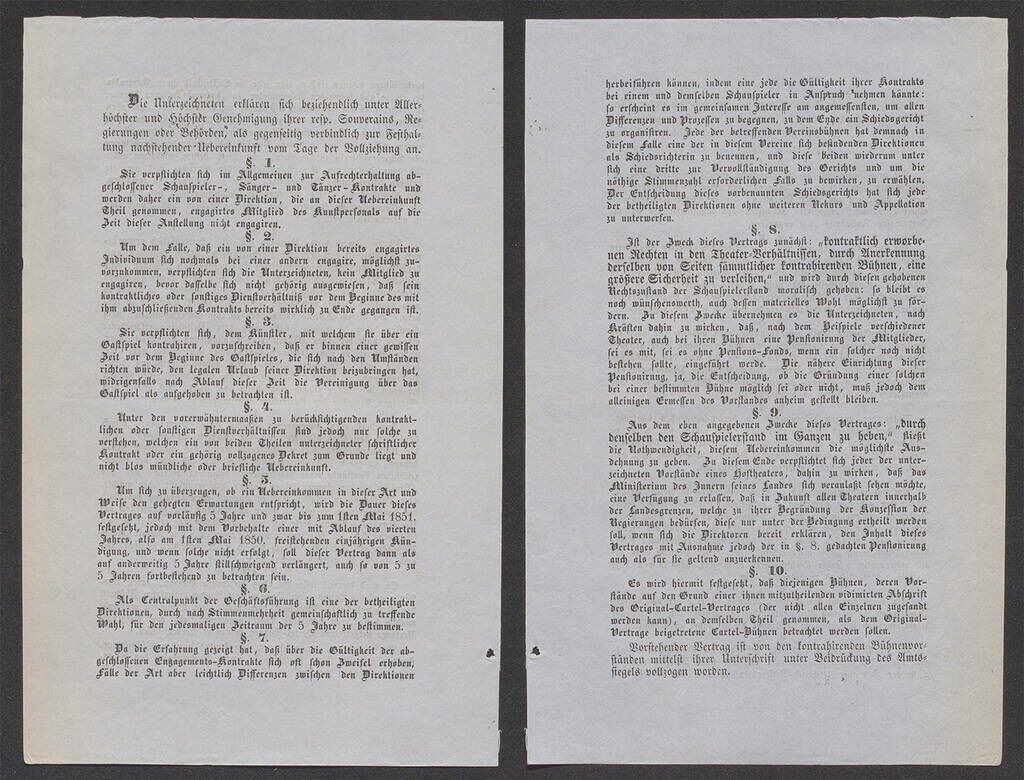

Im Mai 1846 schlossen 19 Hof- und Stadttheater in ganz Deutschland einen epochemachenden Vertrag, in dem sie Rechte und Pflichten untereinander festlegten. Weitere Theater schlossen sich bald an. Ferdinand von Gall (1809-1872), einer der beiden Initiatoren, war von 1842 bis 1846 Intendant des Hoftheaters in Oldenburg.

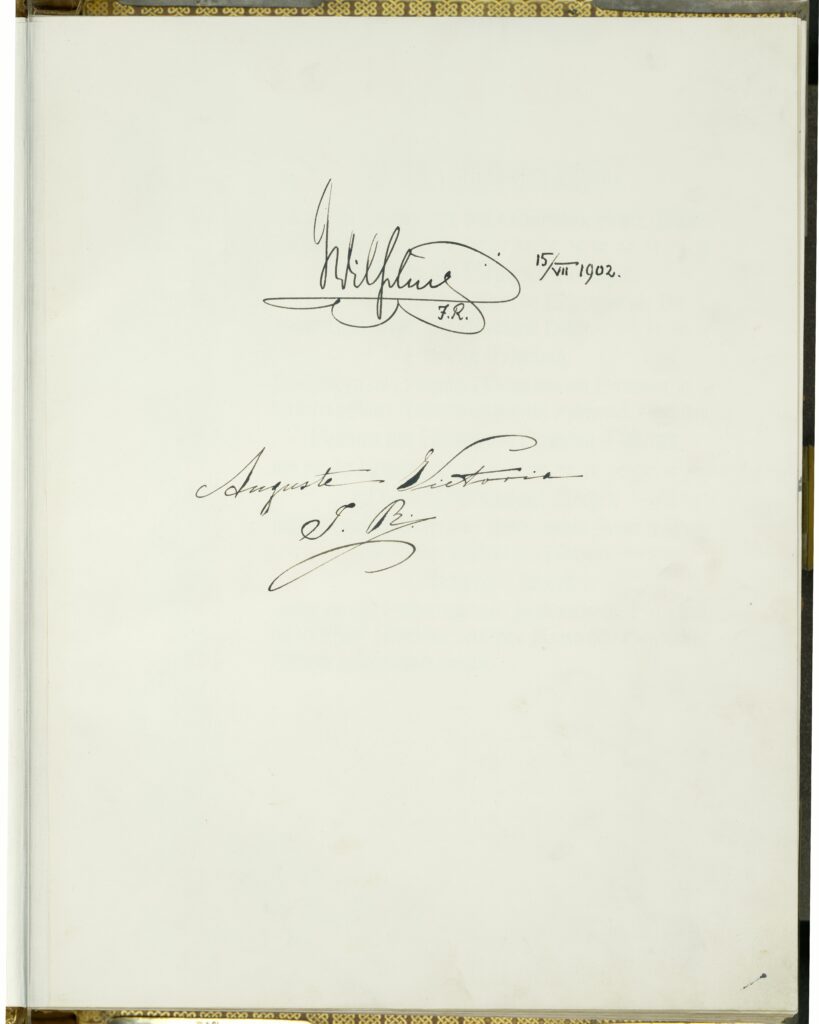

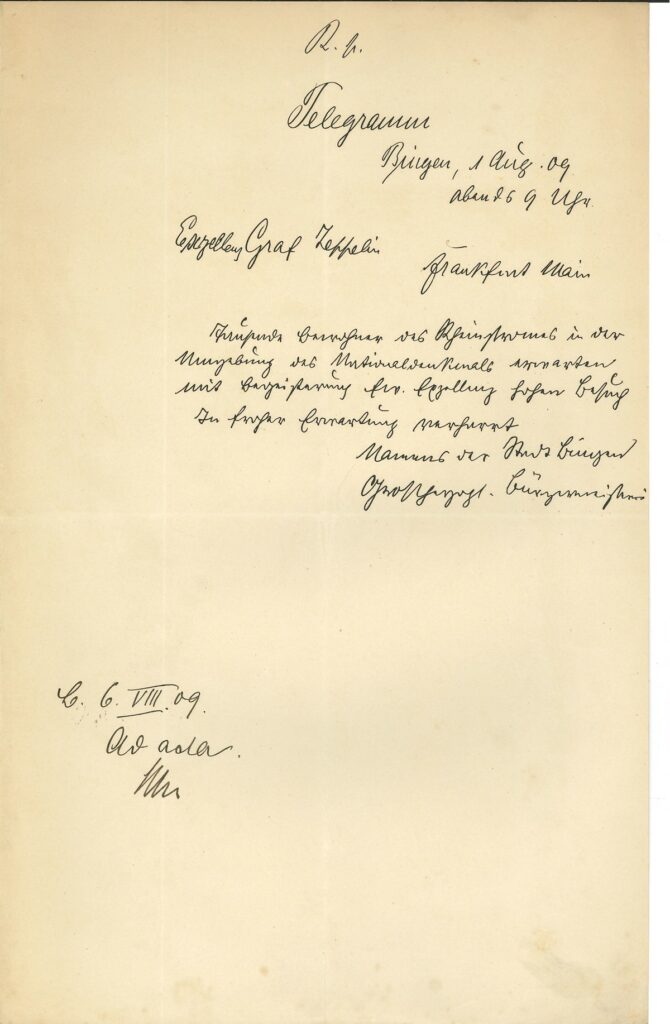

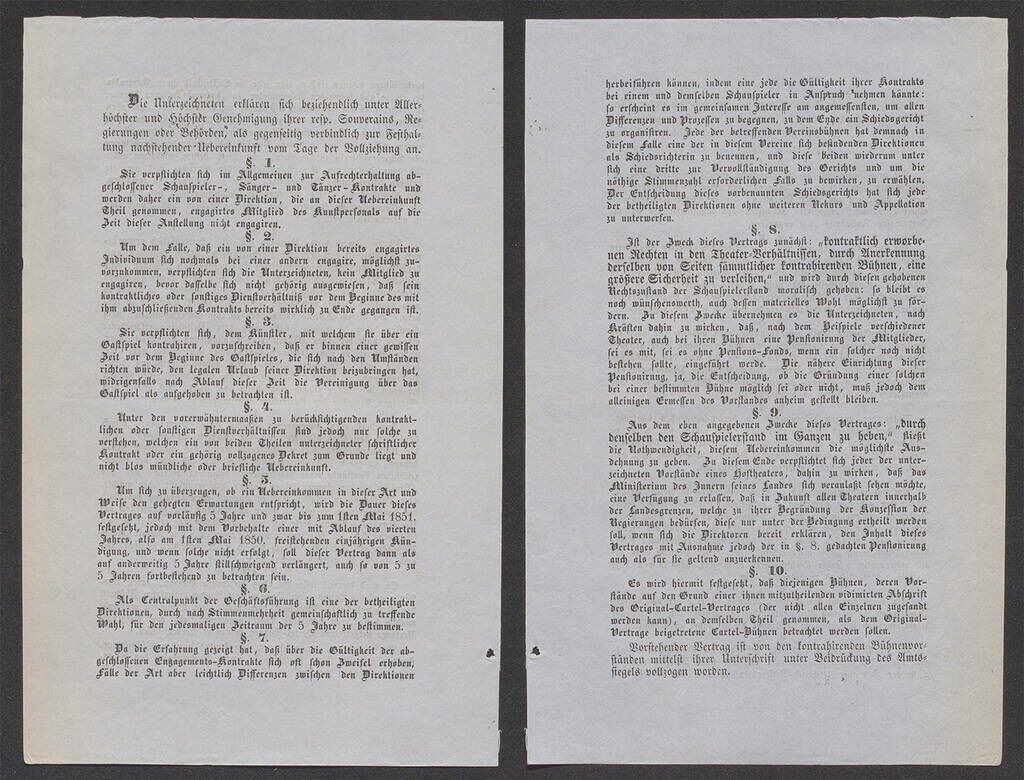

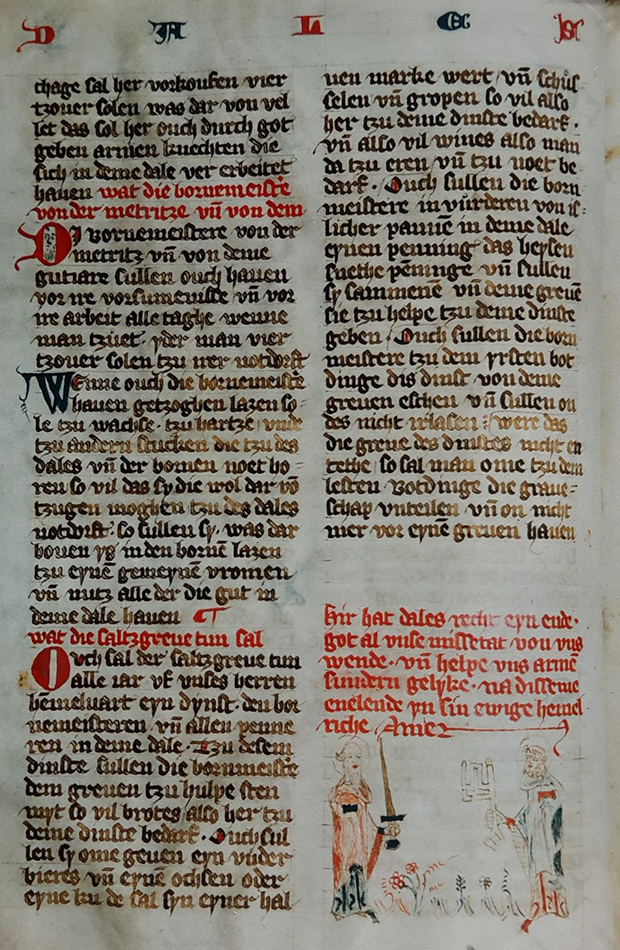

Abb.: Vertragsentwurf von 1846 (Niedersächsisches Landesarchiv)

Dieser Vertrag stellt die Gründungsurkunde des heutigen „Deutschen Bühnenvereins“ dar. Der Deutsche Bühnenverein ist der Interessen- und Arbeitgeberverband der Theater und Orchester. Er thematisiert alle künstlerischen, organisatorischen und kulturpolitischen Fragen, die die Theater und Orchester betreffen. Dazu gehören Themen wie die Bedeutung der Theater und Orchester für die Städte, die Entwicklung des Publikums sowie die Gestaltung juristischer Rahmenbedingungen bis hin zur sozialen Lage der Künstler und Künstlerinnen.

Weitere Inhalte sind die Ausbildung für die künstlerischen und künstlerisch-handwerklichen Berufe, die Finanzsituation der Theater und Orchester sowie die sich daraus ergebenden Möglichkeiten und Grenzen des künstlerischen Schaffens. Auch die Optimierung von Organisationsstrukturen sowie das Verhältnis zwischen Rechtsträger und Theaterleitung sind wichtige Aufgabengebiete. Darüber hinaus ist der Bühnenverein beratend an den Gesetzgebungsverfahren von Bund und Ländern beteiligt.

Der Verband blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück, in der er sich immer wieder als wichtiger Partner von Politik und Öffentlichkeit für die Belange der Theater und Orchester einsetzte. Mit der Jubiläumsveranstaltung hat der Bühnenverein deutlich gemacht, dass er auch künftig gemeinsam mit den Partnern daran arbeiten wird, dass die Theater und Orchester eine gute Zukunftsperspektive haben werden.

Angesichts der aktuellen Debatten über Rassismus und Machtmissbrauch, Geschlechtergerechtigkeit und Diversität in den Theater- und Orchesterbetrieben hat der Deutsche Bühnenverein sich im Rahmen seines Jubiläumsjahres zum Ziel gesetzt, den 2018 beschlossenen Verhaltenskodex vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen zu aktualisieren und sich gemeinsam mit den Mitgliedern und der Politik noch stärker für die betriebliche Implementierung einzusetzen. Als Organisation der institutionalisierten Theater und Orchester ist der Bühnenverein von allen diesen Themen unmittelbar berührt. Gemeinsam mit den Rechtsträgern soll damit der wachsenden Bedeutung von Führung und Führungsqualifikationen bei der Auswahl von Leitungspersonen und beim Betrieb Rechnung getragen werden.

Dr. Carsten Brosda, Präsident des Deutschen Bühnenvereins: „Der Deutsche Bühnenverein ist seit 175 Jahren eine wichtige Stimme in der Kultur und hat seit seiner Gründung die einheitliche Regelung der Arbeitsverhältnisse an den deutschen Theatern zum Ziel. Die aktuellen Debatten zeigen, dass das eine dauerhafte Aufgabe ist. Kunst und Kultur stoßen notwendige gesellschaftliche Debatten an. Dieser Diskurs ist immer wieder auch nach Innen notwendig, um in den Kulturbetrieben gute Arbeitsbedingungen und einen fairen und solidarischen Umgang zu leben. Wir werden deshalb in den kommenden Monaten Leitlinien für das Theater der Zukunft erarbeiten und gemeinsam mit unseren Mitgliedern in die Praxis umsetzen.“

Unter den Leitlinien Verortung, Verantwortung und Vision möchte der Bühnenverein seine Positionen nach innen und nach außen neu verhandeln. Ziel dabei ist es, eine Vorstellung von einem Theater der Zukunft zu entwickeln, das die Vielfalt und Offenheit unserer Gesellschaft in künstlerischen Positionen erfahrbar macht und zuspitzt und das zugleich ein guter Arbeitgeber ist.

„Wir spüren die Auswirkungen einer sich verändernden Gesellschaft und sind gefordert, mit diesen Veränderungen nicht nur mitzuhalten, sondern sie aktiv zu gestalten. Das muss der Anspruch an moderne Kulturbetriebe sein. Dass es in solchen Umbruchphasen zu Reibungen kommt, ist unausweichlich, denn lange haben uns bestimmte Eigenschaften des öffentlichen Kulturbetriebs geschützt. Wenn ein Ensemble nun so divers aufgestellt wird wie unsere Gesellschaft, spüren wir die Aushandlungsprozesse in unserer eigenen Welt, die draußen seit Jahren bestehen. Es ist so unruhig, weil sich etwas ändert. Es kommt darauf an, den Wandel jetzt aktiv zu gestalten, sagte der Geschäftsführende Direktor, Marc Grandmontagne, in Oldenburg.

Das Jubiläum des Deutschen Bühnenvereins wurde am 27. Mai 2021 am Oldenburgischen Staatstheater gefeiert, und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hielt eine Festrede. Weitere Informationen zu dem Festakt finden sich auf der Website 175 Jahre Bühnenverein.

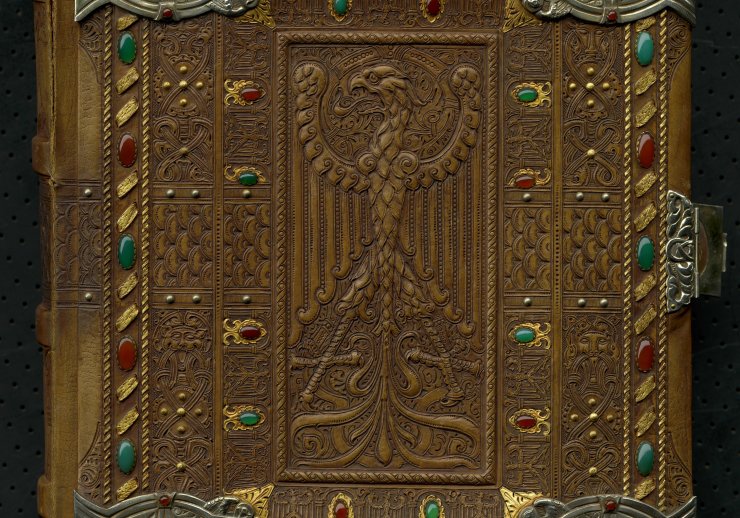

Anlässlich dieses Jubiläums des Deutschen Bühnenvereins plante das Niedersächsische Landesarchiv, eine Ausstellung zur Gründungsgeschichte im Oldenburgischen Staatstheater zu zeigen.

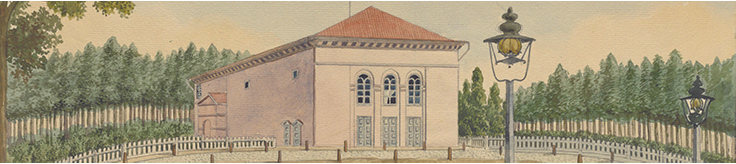

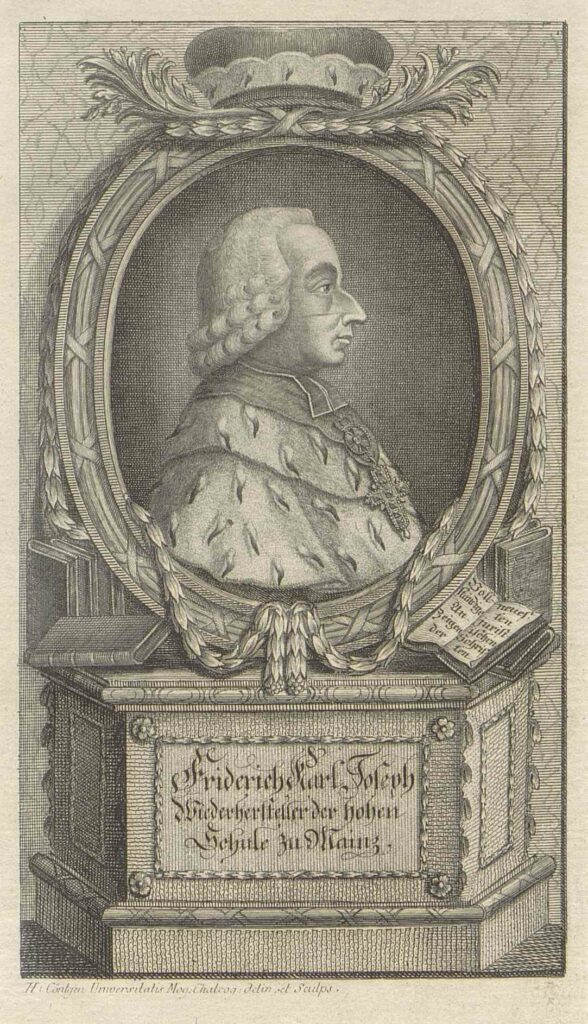

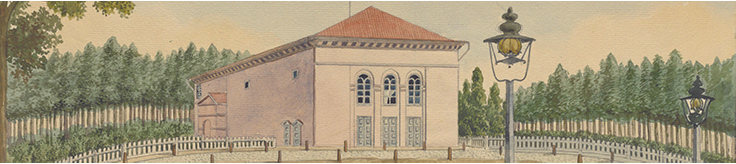

Abb.: 1834 errichtetes Theatergebäude in Oldenburg (Niedersächsisches Landesarchiv)

Dr. Wolfgang Henninger und Christian Meyer vom Niedersächsischen Landesarchiv haben Originaldokumente, Reproduktionen und Fotos aus dem Besitz des Landesarchivs und der Landesbibliothek Oldenburg zusammengestellt. Schwerpunkte sind die bisher weniger bekannten Gründungsjahre 1846-1851 und die Verdienste des Oldenburger Hoftheaterintendanten Ferdinand Freiherr von Gall.

Die in Zusammenarbeit mit der Musikdramaturgin des Oldenburgischen Staatstheaters, Stephanie Twiehaus, entstandene kleine Ausstellung wurde anlässlich des Festakts im Foyer des Theaters gezeigt. Da das Gebäude des Oldenburgischen Staatstheaters für die Öffentlichkeit noch geschlossen ist, entstand die Idee, eine Virtuelle Ausstellung zu zeigen.

Das Niedersächsische Landesarchiv freut sich daher, seine erste Virtuelle Ausstellung mit dem Titel „… die Bühne in das gehörige Licht zu stellen … – 1846-2021: 175 Jahre Deutscher Bühnenverein“ zu präsentieren.

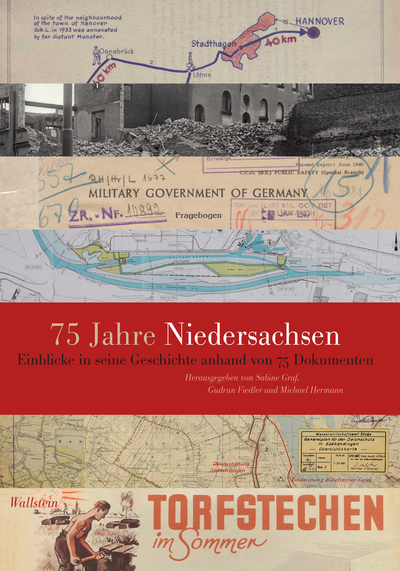

Parallel zur Ausstellung und zum 175-jährigen Bestehens des Deutschen Bühnenvereins ist auch eine Festschrift mit dem Titel „Struktur und Ereignis – Ein Arbeitsbuch zur Situation des Theaters der Gegenwart“ erschienen. Neben Gesprächen, Essays, historischen Skizzen und vielen weiteren Beiträgen zeigt eine Bilderserie Eindrücke aus 175 Jahren Verbandsgeschichte.

Kontakt:

Niedersächsisches Landesarchiv – Abteilung Hannover

Am Archiv 1

30169 Hannover

Tel.: 0511 / 120 66 01

Fax: 0511 / 120 66 99

Hannover@nla.niedersachsen.de

Niedersächsisches Landesarchiv – Abteilung Oldenburg

Damm 43

26135 Oldenburg

Tel.: 0441 / 92 44 100

Fax: 0441 / 92 44 292

Oldenburg@nla.niedersachsen.de

Quelle: Niedersächsisches Landesarchiv, Aktuelles, Neuigkeiten; Deutscher Bühnenverein, Pressemitteilung, 27.05.2021; 175 Jahre Bühnenverein.