Das Stadtarchiv Bingen beschäftigt sich in seiner Reihe „Archivalien erzählen Geschichte(n)“ im Monat Februar 2021 mit der „Pax Aura Bingens“. – Friede. Was ist Friede? Wann ist Frieden? Lediglich das Gegenteil von Krieg? Ist es Ruhe? Noch vor 400 Jahren galt Friede lediglich als phasenweise Unterbrechung einzelner Kriege und Streitigkeiten. Der Begriff Friede wurde damals selten verwendet und stattdessen – je nach Kontext – mit Ruhe, Glückseligkeit, Freundschaft, Gerechtigkeit, Glaube, Ewigkeit oder Nächstenliebe umschrieben.

Selbst im 30jährigen Krieg, vor genau 400 Jahren, war die Friedenssehnsucht noch nicht intensiv. Dabei hätte dieser verheerende 30jährige Krieg schon nach 3 Jahren durch den Friedensvertrag von Bingen am Rhein beendet werden können. Noch nie vom Binger Friede gehört?

Viele Straßen führen nach Bingen

Es ist hinlänglich bekannt, dass Bingen am Rhein ungemein verkehrsgünstig gelegen ist. Ob per Auto, Schiff, Zug oder Fahrrad – in Bingen trifft sich ein Straßennetz, das schon zu Zeiten der Römer Bestand hatte – schließlich hatten sie es erbaut. Auch im Mittelalter und den darauffolgenden Jahrhunderten wurde Bingen durch seine strategische Lage sehr geschätzt. Und deshalb gehörte Bingen nicht durchgehend von ca. 983 bis 1800 zum Erzbistum Mainz, Kurmainz, sondern auch ein paar Mal zu Frankreich, zur Kurpfalz und sogar Schweden.

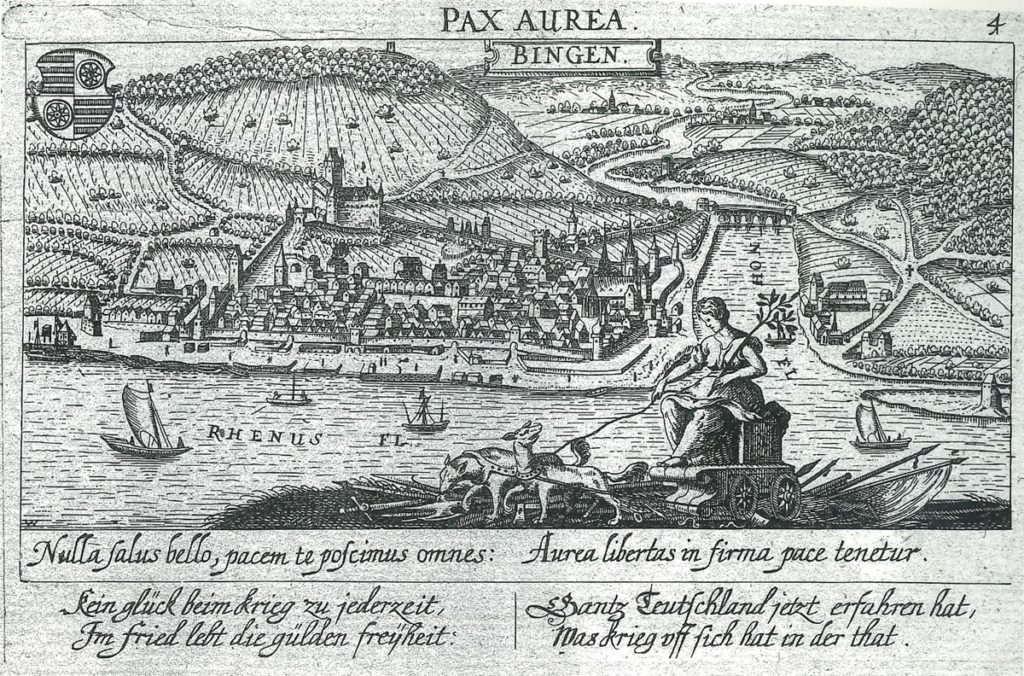

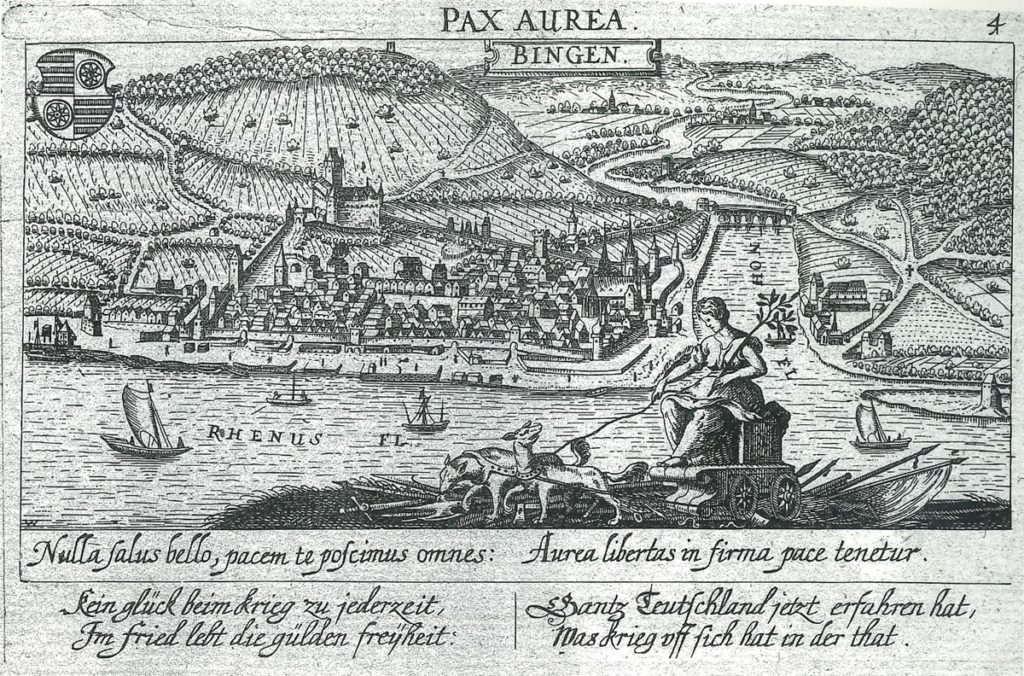

Abb.: Der Kupferstich von Matthäus Merian wurde 1646 veröffentlicht, basiert aber auf Merians Reise nach Bingen um 1620. Er befindet sich im Museum am Strom, Bingen (Stadtarchiv Bingen)

Denn eine verkehrsgünstige Lage verheißt nicht nur einen geeigneten Ort für Treffen und Handel, sondern auch für Eroberungen. Und für Verhandlungen und militär-strategische Möglichkeiten. Letzteres ballte sich im Frühjahr 1621 in Bingen am Rhein.

Bingen als beliebter Kongress-Standort

Am 16. Juni 1614 fand der „Binger Ligatag“ statt. Es trafen sich die katholischen rheinischen Stände in Bingen, um über die Erhöhung ihrer Verteidigungsfähigkeit zu diskutieren. Dazu bedurfte es der endgültigen Teilung des rheinischen Direktoriums in einen ober- und einen niederrheinischen Bezirk mit zwei Kriegsdirektorien innerhalb der katholischen Liga. Die Grenzen markierten die Flüsse Mosel und Lahn, wobei das Erzbistum Trier komplett zum oberrheinischen Bereich gehörte

Am 7. Juli 1628 fand in Bingen eine Versammlung zumindest eines Teils der Katholischen Liga statt, nämlich der vier rheinischen Kurfürsten (Mainz, Trier, Köln und Bayern als Nachfolger für den pfälzischen Kurfürsten). Sie diskutierten über die Absetzung des kaiserlichen Feldherrn Wallenstein, die der bayerische Kurfürst forderte. Die anderen drei Kurfürsten sprachen sich jedoch gegen diese kompromisslose Lösung aus und zog ein Abwarten vor.

Bingen, der Treffpunkt

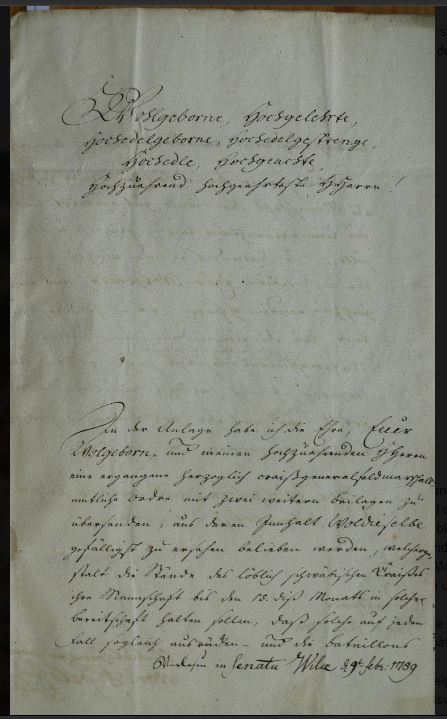

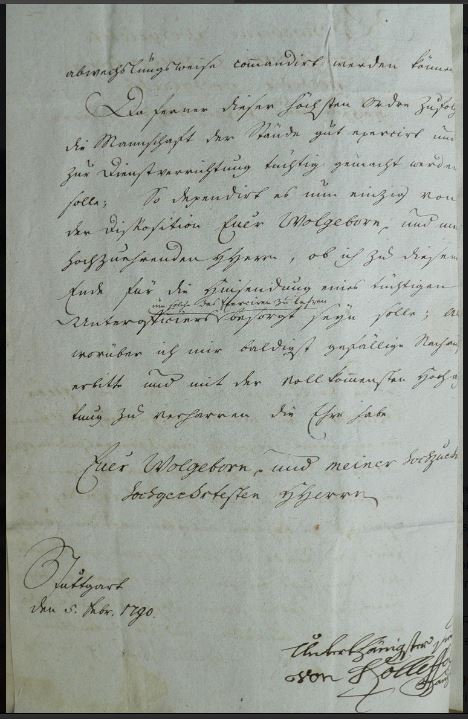

Nachdem der katholische Heerführer Ambrosio Spinola bereits im August und September 1620 durch Bingen gezogen war und einige seiner Soldaten in Bingen stationiert waren, kehrte er im Januar 1621 zurück. Diesmal nicht zur Besetzung von Bad Kreuznach, sondern um Verhandlungen zu führen. So saßen sich in Bingen die Bevollmächtigten des Kaisers, darunter Spinola, und die Bevollmächtigten des hessischen Landgrafen Moritz von Hessen-Kassel gegenüber. Es ging um die Forderung der Kaiserlichen, die hessische Zollschranke auf Höhe des Binger Lochs freizustellen. Das bedeutete für Hessen und die ganze Protestantische Union, dass ihr freier Durchgang entlang des Rheingrabens unterbrochen wird und in die Gewalt des Kaisers und der Katholischen Liga fällt – samt dem Verlust der sehr ertragreichen Zolleinnahmen der Schiffe auf dem Rhein.

Spinola forderte außerdem den freien Durchzug seiner Soldaten auf beiden Seiten des Mittelrheins und lenkte damit das Gespräch auf die übriggebliebene Einflussnahme der protestantischen Union im Generellen. Im Klartext: Wenn der hessische Landgraf und gläubige Calvinist Moritz sein Land vor einer kriegerischen Eroberung sichern möchte, müsse er sich von der Union absagen. Das war ein starkes Stück. Und die hessischen Gesandten, Eitel von Berlepsch, Graf Wilhelm Georg von Solms, Johann Bernhard von Dalwigk und Christian von Boyneburg, wurden unsicher, denn darauf waren sie nicht vorbereitet. Sie hatten von Moritz von Hessen-Kassel keine Vorgaben bekommen und baten daher um eine Unterbrechung der Verhandlungen. Doch sie ließen sich von den kaiserlichen Gesandten irritieren, die ihnen nur eine zweiwöchige Unterbrechung der Verhandlungen gewährten. Deshalb nahmen die hessischen Gesandten die Forderungen von katholischer Seite an, ergänzten aber, dass sie es anschließend noch mit dem Landgrafen absprechen wollten.

Das taten sie – und Landgraf Moritz tobte über das Verhalten seiner Bevollmächtigten. Wieso hatten sie die Forderung schon vorbehaltlich angenommen? Das sei Amtsmissbrauch! Anderthalb Monate rang der Landgraf mit sich, weshalb die Verhandlungen, die am 24. Januar 1621 begonnen hatten, erst nach mehr als zwei Monaten abgeschlossen wurden. Am 5. April verpflichtete sich Landgraf Moritz als einer der damaligen Wortführer der protestantischen Union, von dieser und dem geächteten ehemaligen Pfalzgrafen, Kurfürsten von der Pfalz und böhmischen König Friedrich V., abzulassen. Dafür wurde sein Land von kaiserlichen Soldaten verschont.

Das also beinhaltete das Binger Traktat, das den frühen Frieden bedeutet hätte.

Bingen, die Friedensstadt

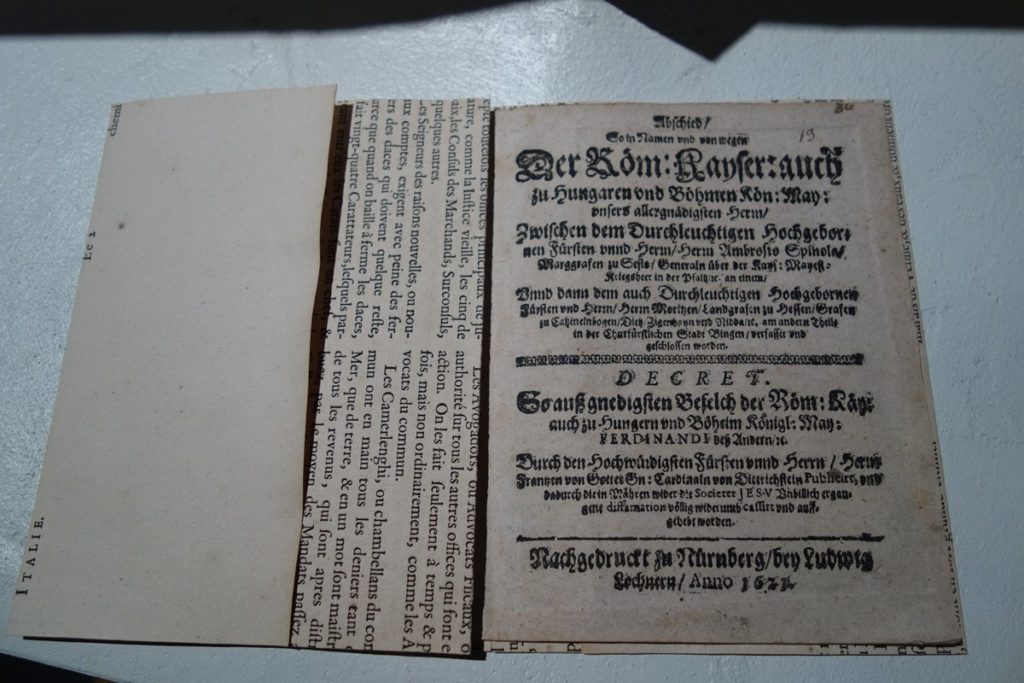

Aber wieso ist im Museum am Strom nun das Binger Traktat von 1621 ausgestellt und nicht der Binger Friedensvertrag?

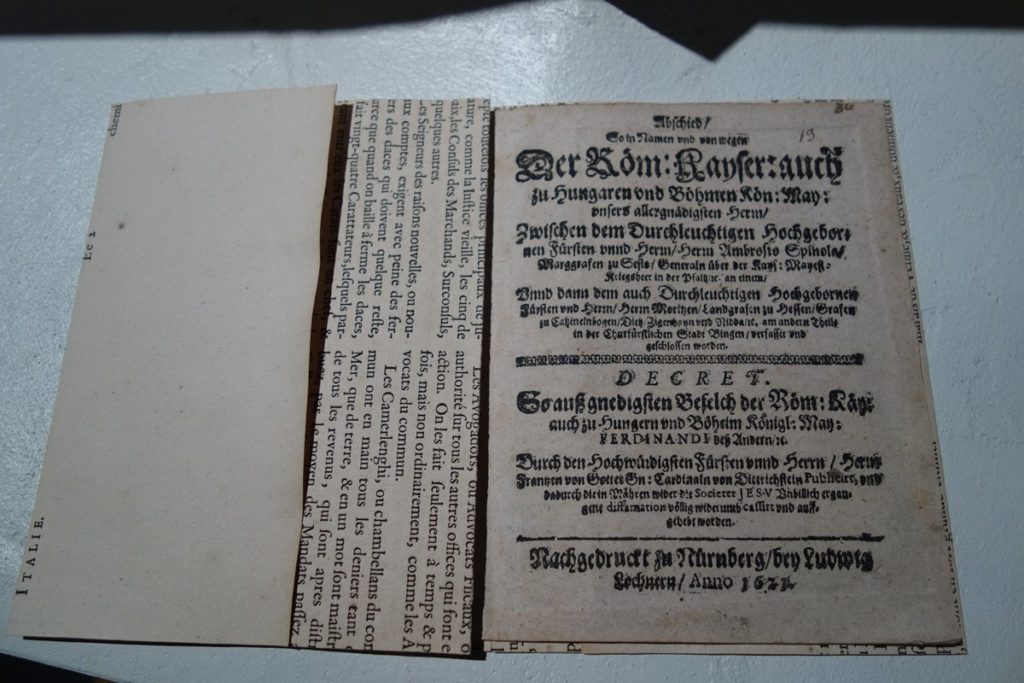

Abb.: Das Binger Traktat im Museum am Strom in Bingen (Stadtarchiv Bingen)

Das hat mit der eingangs erwähnten seltenen Verwendung von Frieden, zu tun und dem gleichen Ursprung von Friede (pax) und Vertrag bzw. Vereinbarung (pacti, pactio). Das verdeutlicht noch einmal, wie sehr damals zwischen dem politischen Frieden (Beendigung eines Krieges durch einen Vertrag) und dem himmlischen, religiösen Frieden (Erlösung, Ewigkeit) unterschieden wurde.

Im 17. und 18. Jahrhundert werden also für den Binger Frieden ganz unterschiedliche Begriffe verwendet. Nicht nur Traktat, sondern auch Verhandlung oder Vertrag. Binger Friede, Binger Vertrag, Binger Vereinbarung – so viel Unterschied gab es damals weithin nicht.

Abb.: Pax Aurea. Kupferstich von Daniel Meisner, 1620 er Jahre, im Museum am Strom, Bingen, erinnert an den Binger Frieden (Stadtarchiv Bingen).

Umso überraschender ist dieser Kupferstich. Mit „Pax Aurea“, goldener Friede, übertitelt, zeigt er eine völlig andere, einmalige Überlieferung. Der Stich wurde in den 1620er Jahren von Daniel Meisner erstellt. Also nur wenige Jahre nach dem Ereignis, als – wie eingangs erwähnt – das damalige deutsche Reich noch gar nicht von einer intensiven Friedenssehnsucht ergriffen worden war. Und zu einer Zeit, als Bingen noch nicht viel unter den Konsequenzen des 30jährigen Krieges gelitten hatte.

Untertitelt ist der Stich mit den lateinischen Worten: „Nulla salus bello, / pacem te poscimus omnes: / Aurea libertas in firma pace tenetur.“ (Kein Heil durch den Krieg. / Frieden, wir fordern dich alle: / Goldene Freiheit wird durch dauerhaften Frieden bewahrt.). Die daran anschließenden deutschen Worte demonstrieren, dass Meisner nicht damit rechnete, dass der Krieg erneut angefacht werden und Bingen davon betroffen sein könne.

Der Binger Friede hätte in der Tat weitreichende Folgen haben können.

Bingen im Krieg

1631, durch den Eintritt von Schweden in den 30jährigen Krieg, wurde Bingen nicht mehr nur aus militär-strategischen Gründen in den Krieg involviert, sondern besetzt. Der schwedische König Gustav Adolf war bereits im Dezember 1631 im Rheingau gegenüber von Bingen, orientierte sich dann aber zunächst in Richtung Bayern. Im Frühjahr 1632 kehrte er zurück und konnte zügig die Stadt einnehmen. Bei den Kämpfen zwischen Schweden und den in Weiler lagernden kaiserlichen Soldaten wurde jedoch Kloster Rupertsberg zerstört.

Von April 1632 bis Mai 1660 war Bingen dann fast dauerhaft besetzt, allerdings von Militärpersonen wechselnder Herkunft. Der Krieg endete für Bingen nicht mit dem Westfälischen Frieden, sondern vielmehr mit dem Abzug der französischen Truppen im Mai 1650. Daran schloss sich aber noch eine zehnjährige Zeit als kurfürstliche Garnisonsstadt an. Erst 1660 war Bingen wieder selbstständig. Wenn auch nur für ein Vierteljahrhundert, denn 1689 wurden die Stadt Bingen und ihre Umgebung von französischen Truppen gebrandschatzt. Es begann die Zeit des neunjährigen Krieges, der umgangssprachlich auch als Pfälzischer Erbfolgekrieg bezeichnet wird.

Bingens Besatzungen im 30jährigen Krieg

Da es zahlreiche Legenden oder Halbwahrheiten in der heimatgeschichtlichen Literatur gibt, die sich als Narrativ weitervererben, hier etwas Fakten.

04.1632 – 08.1634 Schweden Die Zeit der schwedischen Besatzung war weitaus nicht so drastisch wie in manch allzu unkritischer heimatkundlicher Literatur beschrieben: Es gab keine systematische Zerstörung, Tötungen und Brandstiftung (Ausnahme: Rupertsberg).

08.1634 – 08.1635 Kaiser & Kurmainz (verbündet) Im Frühjahr/Sommer 1635 fanden einige Kämpfe zwischen kaiserlichen Truppen aus Bingen und weimar-französischen im Rheingau statt.

08.1635 – 12.1635 Weimar & Frankreich (verbündet)

12.1635 – 11.1639 Kaiser & Kurmainz (verbündet)

11.1639 – 08.1640 Weimar & Frankreich (verbündet) Unmittelbar vor nach der erneuten Eroberung der Stadt durch weimarische Truppen flohen viele Bürger. Tatsächlich waren diese neun Monate die wirtschaftlich verheerendste Phase des Krieges für Bingen.

08.1640 – 07.1641 Kaiser & Kurmainz (verbündet) Nach der erneuten Rückeroberung folgte ein strenges Strafgericht des Mainzer Domkapitel gegen jene Binger Bürger, die lieber aus der Stadt geflohen waren als diese zu verteidigen.

07.1641 – 08.1644 ohne Besatzung

08.1644 – 05.1650 Weimar & Frankreich (verbündet)

05.1650 – 1660 Kurmainz

Dieser Artikel erschien auch unter dem gleichen Titel im aktuellen Bingen-Heft, das sich frei verfügbar anschauen und downloaden lässt. In dem Heft befindet sich auch eine kurze wissenschaftlich fundierte Geschichte des Winzerfestes, die in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Bingen entstanden ist.

Kontakt:

Stadtarchiv Bingen

Herterstraße 35

55411 Bingen-Bingerbrück

Tel.: 06721 / 184-354

Fax: 06721 / 184-359

Quelle: Stadtarchiv Bingen, Archivalien erzählen Geschichte(n), Februar 2021