Im Archivstück des Monats März 2021 thematisiert Stadthistoriker und Leiter des Stadtarchivs Freising, Florian Notter, die Zulassung der Christlich Sozialen Union (CSU) nach dem Zweiten Weltkrieg und nimmt vor allem Bezug auf die CSU in Freising.

Angesichts der unbeschreiblichen menschlichen Katastrophe, in die Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg Europa und die Welt geführt hatten, schien es im Mai 1945 kaum vorstellbar, dass noch im selben Jahr politisches Leben in Deutschland neu entstehen könnte. Tatsächlich wurden die Grundlagen dafür aber schon im Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945 gelegt. Unter den hierin publizierten Beschlüssen der Potsdamer Konferenz schrieben die Siegermächte unter anderem fest, dass innerhalb der einzelnen Besatzungszonen „alle demokratischen politischen Parteien zu erlauben und zu fördern“ sind und zwar „mit der Einräumung des Rechtes, Versammlungen einzuberufen und öffentliche Diskussionen durchzuführen.“ Ziel war es, die deutsche Selbstverwaltung zügig wiederherzustellen. Dies galt allerdings ausschließlich für die Landes- und Kommunalebene; die Zukunft Deutschlands als Nationalstaat einschließlich einer zentralen deutschen Regierung lag zu jenem Zeitpunkt sehr im Ungewissen.

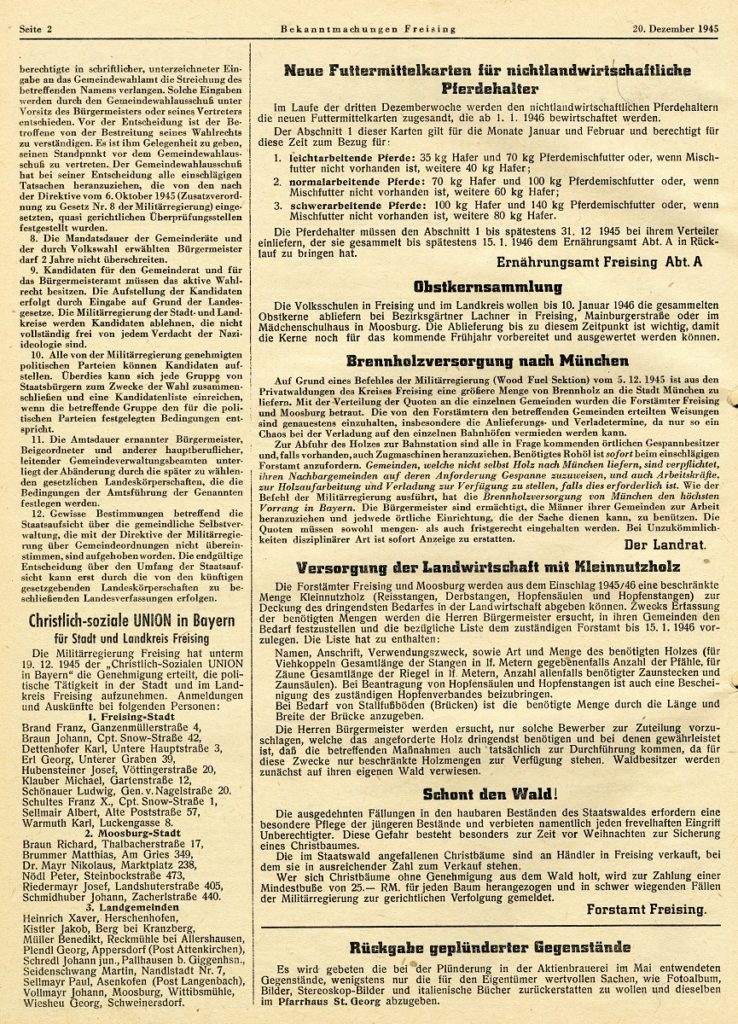

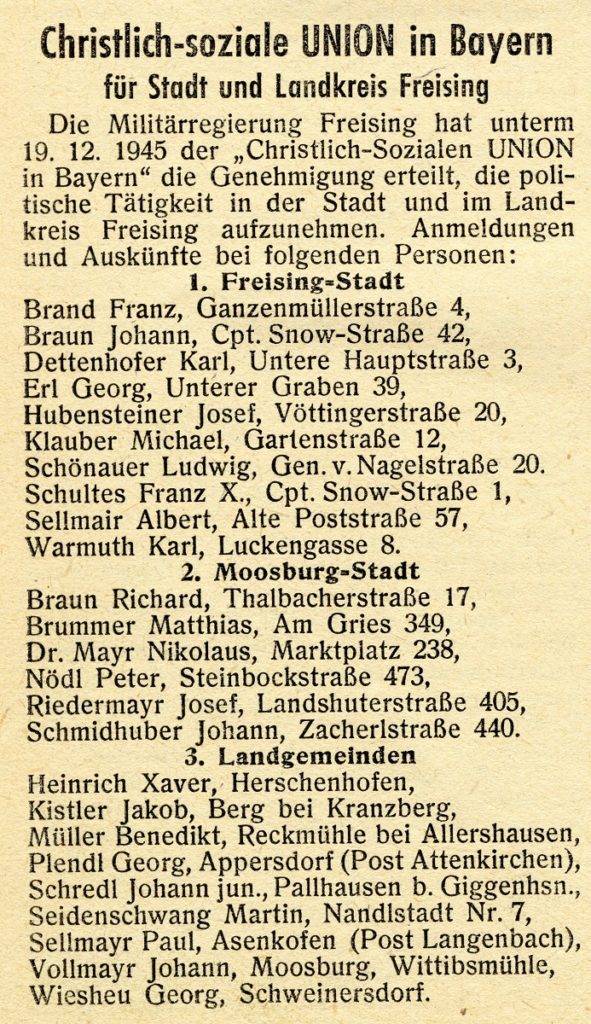

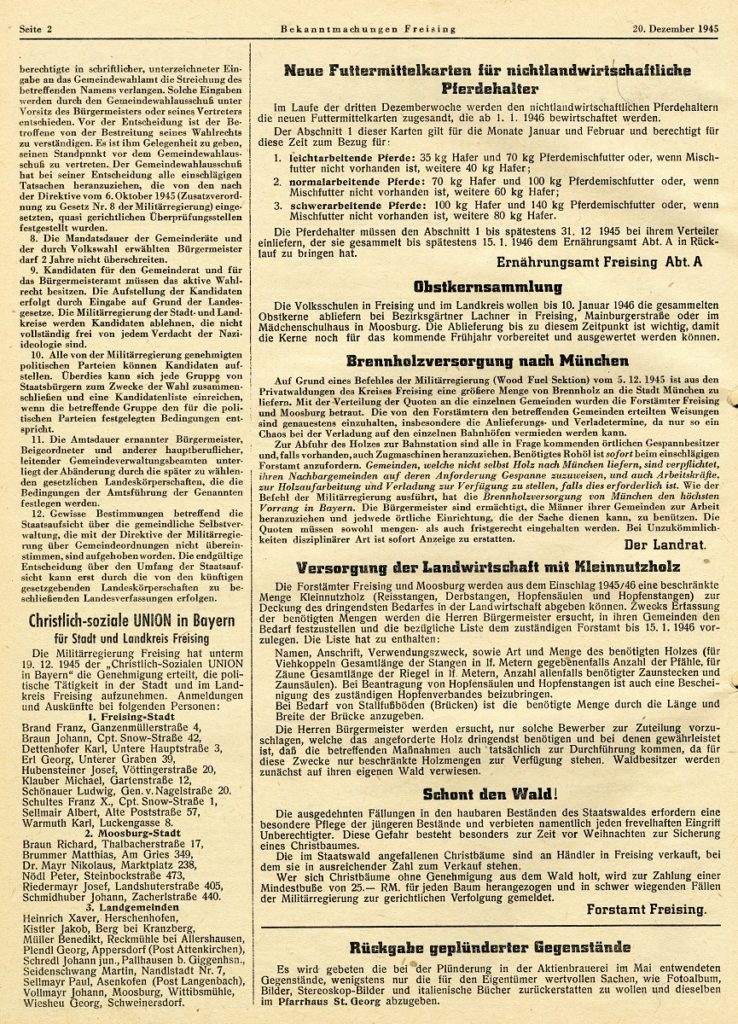

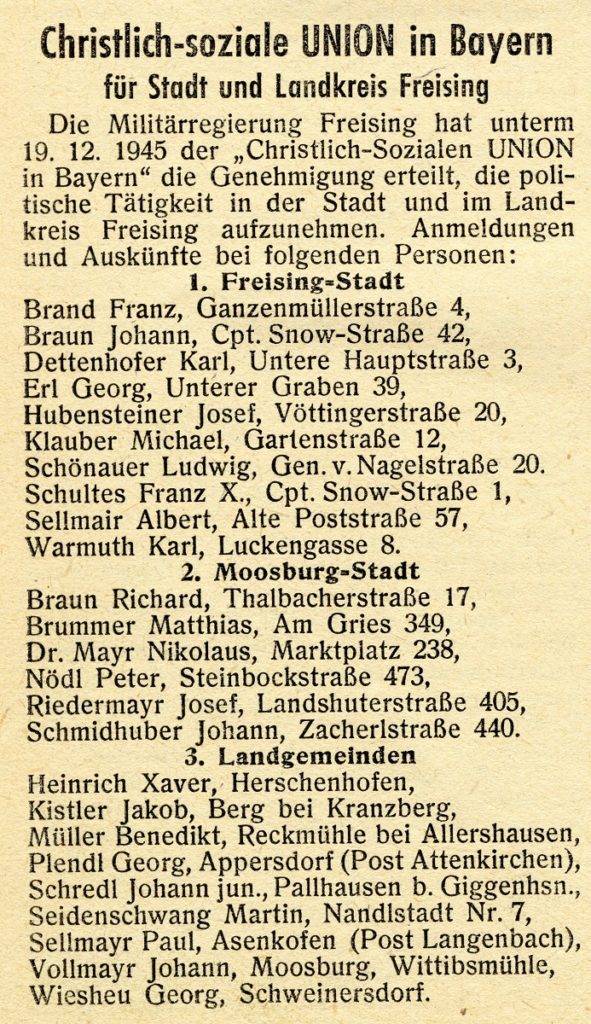

Abb.: In der Ausgabe vom 20.12.1945 der „Bekanntmachungen für Stadt und Kreis Freising“ wird die Zulassung der CSU Freising durch die US-Militärregierung veröffentlicht (Stadtarchiv Freising)

In der amerikanischen Besatzungszone, der auch Bayern (ohne die bayerische Pfalz) angehörte, wurde der Potsdamer Beschluss zur Wiedererrichtung demokratischer Strukturen am 27. August 1945 in Kraft gesetzt – durch eine Direktive des damaligen Militärgouverneurs der US-Besatzungszone (und späteren US-Präsidenten) Dwight D. Eisenhower.

In den darauffolgenden Tagen und Wochen kam es überall im besetzten Bayern zu lokalen Aufrufen zur Gründung demokratischer Parteien. Tatsächlich regte sich bald wieder politisches Leben. Während die SPD und die KPD dabei programmatisch und auch in Bezug auf ihren Parteinamen an die Zeit vor 1933 anknüpften, formierte sich das bürgerlich-konservative Lager neu.

Gesellschaftliche und konfessionelle Gegensätze, die in der Weimarer Zeit zur Zersplitterung in mehrere bürgerlich-konservative Parteien (in Bayern v.a. Bayerische Volkspartei und Bayerischer Bauernbund) geführt hatten, sollten nun überwunden werden. So fasste im Spätsommer und Herbst 1945 die Idee der konfessionell und gesellschaftlich geeinten „Christlich-Sozialen Union“ immer stärker Fuß. Die meisten lokalen Neugründungen gaben sich Ende 1945 diesen (oder zumindest einen ähnlich lautenden) Namen. Parallel zu den örtlichen Gründungen liefen die Vorbereitungen zur Gründung der Landespartei CSU. Sie sollte schließlich am 8. Januar 1946 von der Militärregierung ihre Zulassung erhalten.

In Freising formierte sich das bürgerlich-konservative Lager um einen Kreis von Personen, die teils schon vor 1933 innerhalb der lokalen Gruppe der Bayerischen Volkspartei (BVP) politisch aktiv gewesen waren. Dazu gehörten etwa der Buchdrucker Karl Warmuth (1903-1954), der Lehrer Alois Braun (1892-1963) oder der Hotelier Carl Dettenhofer (1885-1970). Ihnen schlossen sich Vertreter der jüngeren Generation an, so etwa der Rechtsanwalt Philipp Held (1911-1993), den die Militärregierung am 1. Oktober 1945 zum Freisinger Landrat bestimmt hatte. Über Helds Vater Heinrich Held (1868-1938), 1924 bis 1933 bayerischer Ministerpräsident (BVP), bestanden freundschaftliche Beziehungen zu Josef Müller („Ochsensepp“), von 1945 bis 1949 erster Parteivorsitzender der CSU.

Auf diese Weise verfügte die Freisinger Gründungsgruppe über beste Kontakte zu maßgeblichen Personen der landesweiten Initiative. Die formale Gründung der CSU in Stadt und Landkreis Freising vollzog sich schließlich in der dritten Dezemberwoche 1945: Mit Datum vom 15. Dezember wurde der Zulassungsantrag bei der US-Militärbehörde in Freising eingereicht. Den strengen Zulassungsbedingungen entsprechend mussten den Antrag 25 von nationalsozialistischen Verstrickungen unbelastete Personen als Bürgen („sponsors“) unterzeichnen (es unterschrieben dann sogar 34 Bürgen); ferner waren dem Antrag das lokale Parteiprogramm und die Satzung in englischer und deutscher Sprache beizufügen. Bereits vier Tage später, am 19. Dezember 1945, erhielt die Freisinger CSU ihre Zulassung.

Abb.: In der Ausgabe vom 20.12.1945 der „Bekanntmachungen für Stadt und Kreis Freising“ wird die Zulassung der CSU Freising durch die US-Militärregierung veröffentlicht (Stadtarchiv Freising)

In der tags darauf erschienenen Ausgabe der „Bekanntmachungen für Stadt und Kreis Freising“ wurde die Zulassung schließlich publik gemacht; bei jenen „Bekanntmachungen“ handelte es sich um ein Amtsblatt, über das die lokalen Behörden und die US-Militärregierung das alltägliche Leben der Nachkriegszeit zu regeln versuchten.

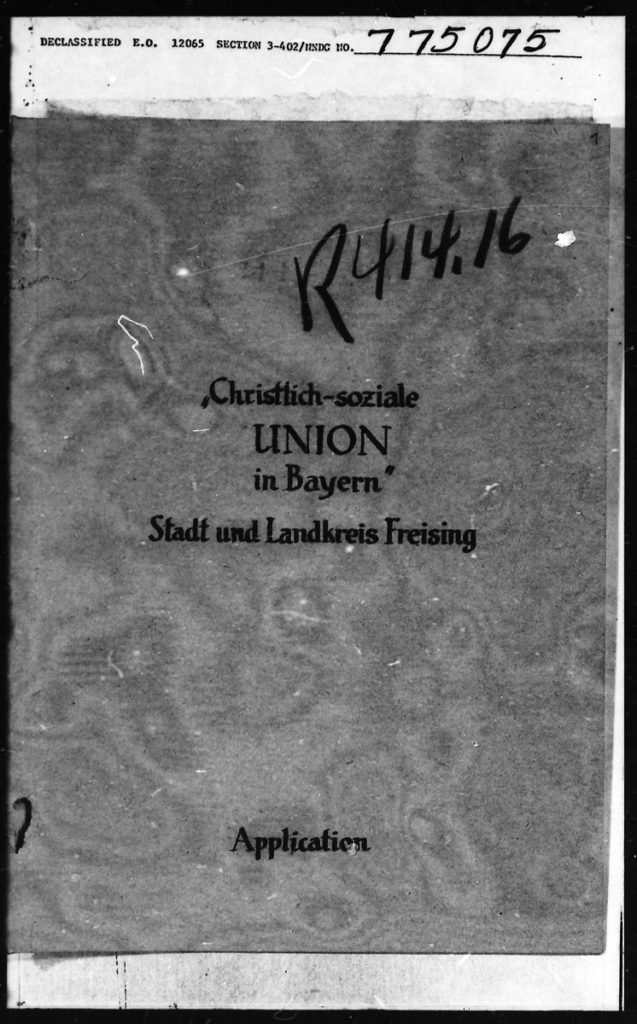

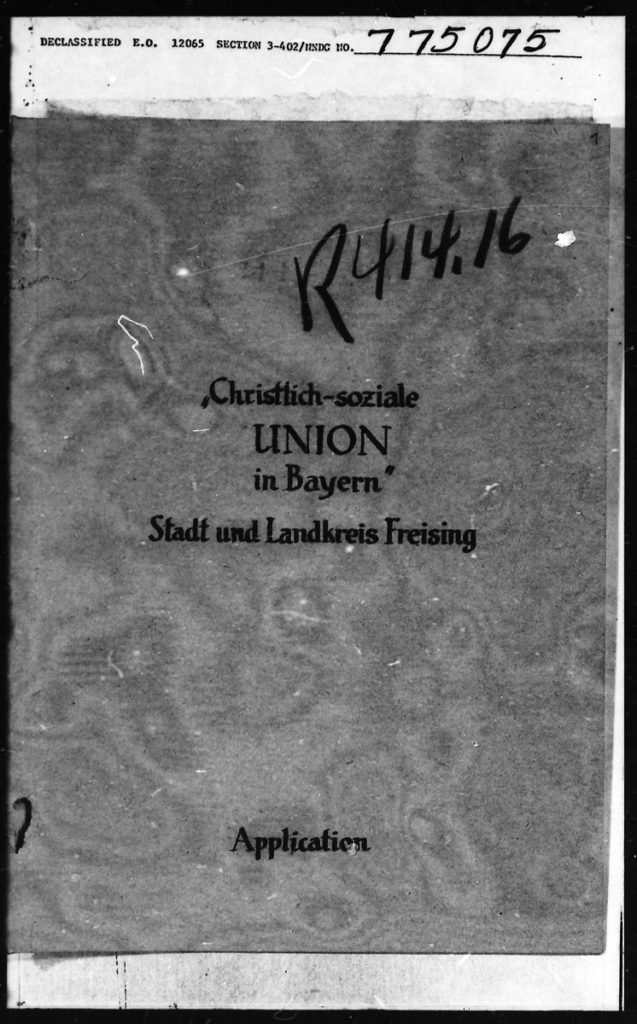

Abb.: Aktendeckel zum Zulassungsantrag („application“) der CSU Freising (Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Mikroverfilmung des Originals aus den National Archives der USA)

Während sich die „Bekanntmachungen“ in mehreren Exemplaren im Stadtarchiv Freising erhalten haben, werden die originalen Dokumente zur Gründung bzw. Neugründung der Freisinger Parteien 1945/46, so auch der CSU, in den National Archives der USA aufbewahrt, dort innerhalb des Bestandes „Office of Military Government for Germany, US (OMGUS)„.

Ein großer Teil der OMGUS-Dokumente wurde im Rahmen des sog. „OMGUS-Projekts“ (1976-1983) auf Mikrofiches verfilmt. Die Filme zu Dokumenten, die die Militärregierung in Bayern betreffen, liegen im Bayerischen Hauptstaatsarchiv in München vor.

Quellen und Literatur:

QUELLEN: Stadtarchiv Freising, Bibliothek, Bekanntmachungen für Stadt und Kreis Freising, Jg. 1945. Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, OMGUS, CO 449/04, political parties applications (Mikrofich-Verfilmung von Originaldokumenten aus den National Archives der USA).

WEITERFÜHRENDE LITERATUR: CSU Ortsverband Freising (Hg.): 40 Jahre CSU in Freising. Festschrift, Freising 1985; Gelberg, Karl-Ulrich: Vom Kriegsende bis zum Ausgang der Ära Goppel (1945-1978), in: Schmid, Alois (Hg.): Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. IV/1, München 2003, S. 635-956, bes. S. 757-789; Lanzinner, Maximilian: Zwischen Sternenbanner und Bundesadler. Bayern im Wiederaufbau 1945-1958, Regensburg 1996, bes. 33-58; Weisz, Christoph (Hg.): OMGUS Handbuch. Die amerikanische Militärregierung in Deutschland 1945-1949, München 1995.

Kontakt:

Stadtarchiv Freising

Florian Notter, M.A.

Major-Braun-Weg 12

85354 Freising

Tel.: 08161 / 54-44710

Fax: 08161 / 54-54700

stadtarchiv@freising.de

Quelle: Florian Notter, Stadtarchiv Freising, Archivstück des Monats März 2021; Stadt Freising, Aktuelles, 02.03.2021