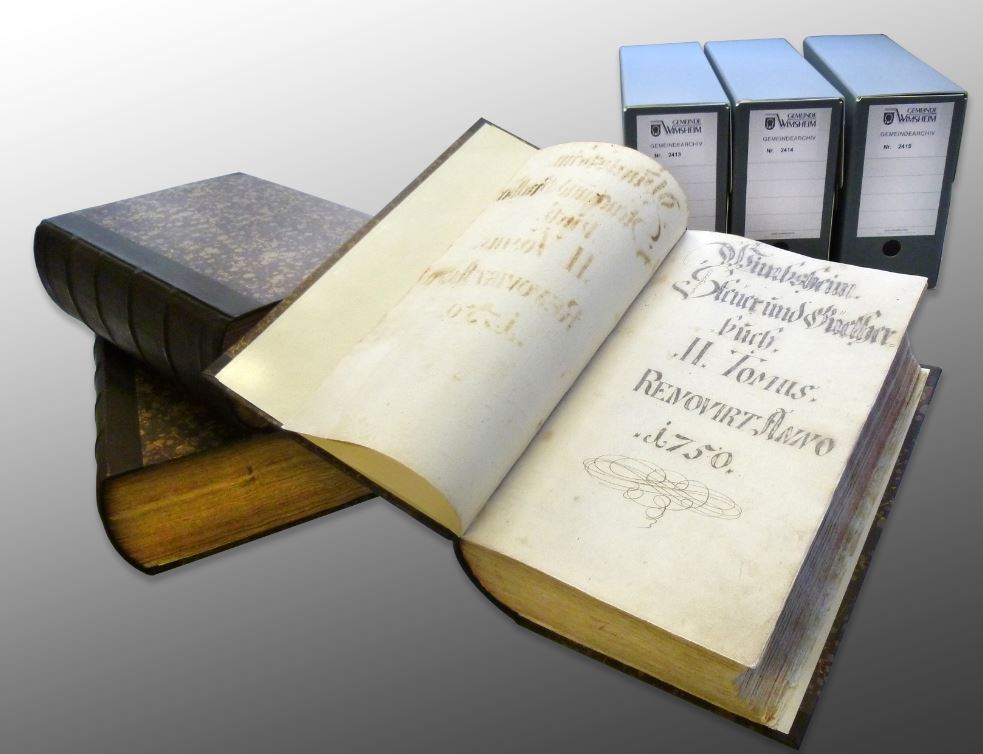

Aus der Serie „Geschichtsort Archiv“

Die Numismatik oder Münzkunde zählt zu den sogenannten „historischen Hilfswissenschaften“ und befasst sich hauptsächlich mit dem Geld und seiner Geschichte. Neben Münzen und Papiergeld werden auch verwandte Objekte wie Medaillen, Jetons oder Marken von Numismatikern untersucht. Zahlreiche kommunale und staatliche Archive besitzen entsprechende Sammlungen – auch das Stadtarchiv Pforzheim.

„Münzen besitzen einen hohen Wert für die lokale Wirtschafts- und Kulturgeschichte, vor allem wenn aus einzelnen Epochen wenige schriftliche Quellen überliefert sind“, erklärt Harald Katz, zuständig für die stadtgeschichtlichen Sammlungen. Pforzheim mit seiner römischen Vergangenheit hatte Teil an der Geldwirtschaft des Imperiums. Zwischen 1382 und 1431 war die Stadt Münzprägestätte der Markgrafen von Baden. Eine Vielzahl von Erinnerungsmedaillen, beispielsweise zur Einweihung von öffentlichen oder kirchlichen Bauwerken, geben zudem bleibende Eindrücke von Ereignissen der Stadtgeschichte wieder.

Abb.: Römische Münze von 78 n. Chr. aus der Münzsammlung Bissinger (StadtA PF Katalog-Nr. 313)

„Eine herausragende Bedeutung unter den im Stadtarchiv Pforzheim verwahrten Münzen und Medaillen nimmt die Münzsammlung Bissinger ein“, sagt Katz. Der Geheime Hofrat Karl Bissinger, geboren 1845 in Karlsruhe, starb 1910 in Pforzheim. In seinem Testament vermachte er der Stadt seine schon zur damaligen Zeit exklusive und äußerst wertvolle Sammlung mit 14.000 Münzen. Vertreten sind darin die Antike mit vor allem griechischen und römischen Münzen, das Mittelalter und die Neuzeit mit deutschen Prägungen vor allem aus Baden. Die Sammlung enthält aber auch zahlreiche Münzen aus Europa und Übersee.

Abb.: Chinesische Münze, 1017–1022, aus der Münzsammlung Bissinger (StadtA PF Katalog-Nr. 1910)

Nach dem Studium begann Karl Bissinger seine Laufbahn am Karlsruher Gymnasium. Über Donaueschingen führte ihn sein Weg nach Pforzheim, wo er 1895 das Direktorat am Reuchlin-Gymnasium übernahm. Die Archivkommission der Stadt erfreute sich 15 Jahre lang seiner tatkräftigen Mitarbeit. Zahlreiche Veröffentlichungen von ihm und über ihn zeugen von seiner ausgewiesenen Kennerschaft und fachlichen Kompetenz vor allem in der Münzkunde. Die Wertschätzung der Stadt zeigte die teilweise Umwidmung der Simmlerstraße: Bereits seit 1913 ist die Bissingerstraße in der Innenstadt zwischen Goethe- und Roßbrücke erwähnt.

Abb.: Badische Münze, 1867, aus der Münzsammlung Bissinger. (StadtA PF Katalog-Nr. 753)

Aufgrund der großzügigen Stiftung wurde der Raum 11 im Reuchlinmuseum am Schloßberg das „Bissingerzimmer“ genannt. Um 1936 führt Alfons Kern in seinem Büchlein „Das Pforzheimer Reuchlin Museum“ aus, dass die „wertvolle Sammlung ältester Münzen bis zur Neuzeit den Raum völlig beherrscht“. Der Wert der „wohlgeordneten“ Sammlung wurde in einer damaligen Fachzeitschrift mit 20.000 Mark angegeben, was heutzutage rund 100.000 Euro entspräche.

Abb.: Schulpädagoge, Heimatforscher und Münzsammler: Die wertvolle Sammlung des Geheimen Hofrats Karl Bissinger, dem Pforzheim zur zweiten Heimat wurde, soll in Kürze vollständig erfasst und katalogisiert sein (StadtA PF S1-29-Bissinger-Karl)

Während des 2. Weltkriegs entschloss man sich, die Münzsammlung zusammen mit anderen Unterlagen im Keller des Hilda-Gymnasiums zu deponieren. Der verheerende Luftangriff des 23. Februar 1945 beschädigte den Münzschatz jedoch ganz erheblich: Teilweise waren die Münzen geschmolzen, viele schwer in Mitleidenschaft gezogen. „Dennoch konnten überraschenderweise nach und nach rund 13.500 Münzen in mühseligster Arbeit geborgen werden“, wie Harald Katz erklärt.

Da auch sämtliche Unterlagen verlorengegangen waren, wurden die losen Münzen nach einer ersten fachlichen Säuberung dem Leiter des Münzkabinetts des Badischen Landesmuseums in Karlsruhe, Prof. Dr. Friedrich Wielandt, für eine Neubestimmung übergeben. Ein fertiggestellter Teilbestand von etwa 2.000 Stücken wurde 1984 dem Heimatmuseum in Brötzingen übergeben und dort ausgestellt. Im Jahr 2005 erfolgte dann anhand der vorhandenen Beschriftung eine Katalogisierung durch den Numismatiker Dr. Holger Komnick von der Universität in Frankfurt am Main; seit 2009 werden die Münzen im Stadtarchiv verwahrt. Als der noch in Karlsruhe verbliebene Teil zwei Jahre später nach Pforzheim zurückkehrte, war die Sammlung wieder vereinigt.

„Die endgültige Wiederherstellung der leider inzwischen unvollständigen Münzsammlung liegt uns sehr am Herzen“, erläutert Sammlungs-Archivar Katz. Sie diene nicht nur der geschichtlichen und numismatischen Forschung, sondern auch der Dokumentation und Würdigung des Lebens und Wirkens von Karl Bissinger. Deshalb wurde Komnick 2013 beauftragt, den zweiten Teil der Münzsammlung, der noch rund 2.800 Münzen umfasst, neu zu bestimmen und zu systematisieren, so dass in Kürze im Stadtarchiv auf den gesamten Bestand zugegriffen werden kann.

Wer mehr über die Münzsammlung und den „Geheimen Hofrat Karl Bissinger“ erfahren möchte, hat am 25. April 2016 um 19 Uhr in der Kronprinzenstr. 24a dazu Gelegenheit: In der Reihe „Montagabend im Archiv“ wird sie Holger Komnick auf Einladung von Stadtarchiv und Löblicher Singergesellschaft vorstellen; der Eintritt ist frei.

Kontakt:

Stadtarchiv Pforzheim –

Institut für Stadtgeschichte

Kronprinzenstr. 28

75177 Pforzheim

07231/39-2899

archiv@stadt-pforzheim.de

Quelle: Enzkreis, Pressemitteilung, 5.4.2016