Nachdem die Stadt Gelsenkirchen die Museumspädagogik in ihrem Museum Schloss Horst viele Jahre lang dem Förderverein des Schlosses überlassen hat, steht sie nun vor der Situation, dass der Förderverein durch einen Vorstandswechsel und eine damit einhergehende Neuausrichtung die Verantwortung hierfür abgibt und die Verträge zweier Mitarbeiter, die beim Förderverein angestellt sind, aber von der Stadt bezahlt werden, zum 30.6.2021 gekündigt hat.

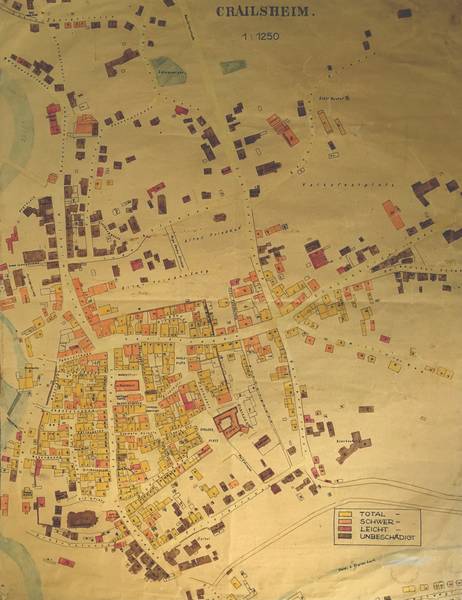

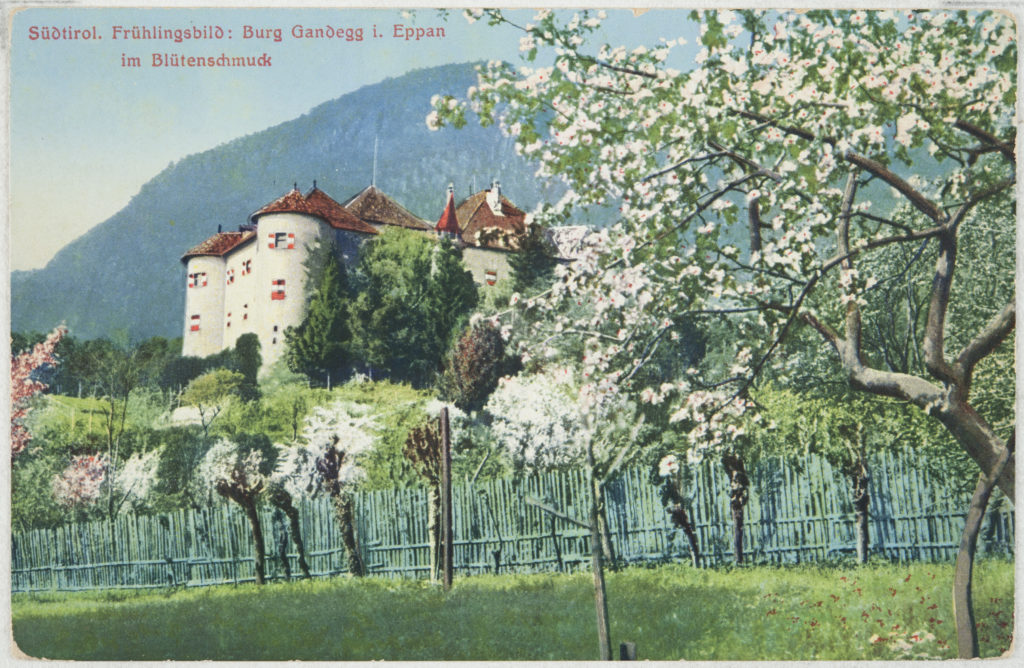

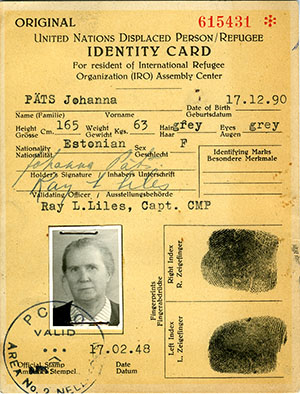

Abb.: Schloss Horst (Luftbild, Förderverein Schloß Horst e.V.)

Damit verliert auch der langjährige Mitarbeiter in der Museumspädagogik seine Arbeit: Der Historiker Benjamin Bork hat die bestehende Dauerausstellung mit aufgebaut. Im Bereich der Museumspädagogik hat er sich vor allem für die beliebten Kindergeburtstage und kreativen Ferienprogramme durch die Entwicklung eigener Konzepte und die Schulung von freien Mitarbeitern engagiert.

Obwohl weiterhin Bedarf an seiner museumspädagogischen Tätigkeit besteht, bietet die Stadtverwaltung dem knapp 13 Jahre lang dort tätigen Bork keinerlei Perspektive und reagiert reserviert auf dessen Bitten um Abhilfe. Doch obwohl es zuvor stets hieß, die Stadt Gelsenkirchen könne und dürfe eine Planstelle für das museumspädagogische Arbeitsfeld gar nicht schaffen, will sie nunmehr dennoch die Ausschreibung einer solchen Stelle prüfen, und zwar – wie es wohl von der Oberbürgermeisterin hieß – zunächst verwaltungsintern. Darauf könnte sich der derzeitige Museumspädagoge Benjamin Bork aber nicht einmal bewerben. Und selbst im Falle einer externen Ausschreibung mutet es grotesk an, dass ein langjähriger und erfolgreicher Mitarbeiter seine Eignung für ebendiese Tätigkeit gegen Mitbewerber unter Beweis stellen müsste.

Derzeit setzt sich eine Petition für die Fortsetzung seiner Tätigkeit und die weitere Sicherung der erfolgreichen Museumspädagogik im Schloss Horst ein (Petition: „Erfolgreiche Erlebnisbildungsangebote sichern; Rettet die Museumspädagogik Schloss Horst“). Auch die WAZ Gelsenkirchen hat den Fall und die Petition bereits in ihrer Berichterstattung aufgegriffen (Artikel von Christiane Rautenberg: „Petition: ‚Skandalöser Umgang‘ mit Schloss Horst-Mitarbeiter“; WAZ, 25.3.2021).

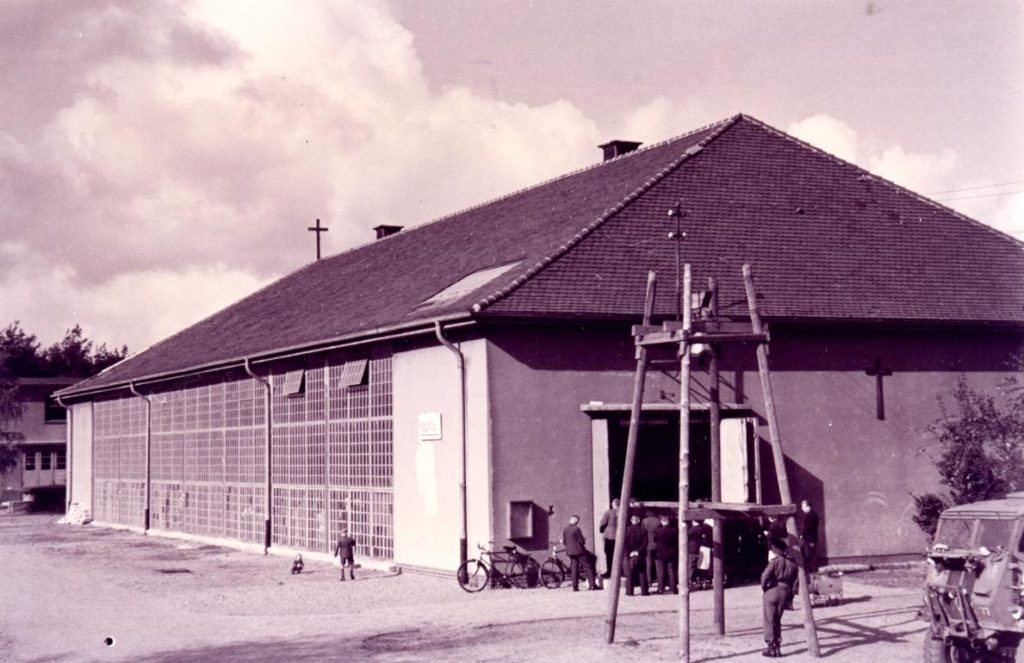

Die bis in das 12. Jahrhundert zurückreichende Burgengeschichte Horsts kann dank archäologischer Grabungen im Schlosshof mehrere Bauphasen nachzeichnen. Eine hölzerne Wehranlage wurde um 1170/80 als zwei- oder mehrteilige Anlage mit der Hauptburg auf einem künstlich aufgeworfenen Hügel errichtet. Nach einer Zerstörung durch einen Brand 1215 ersetzte man die hölzerne Palisade am Hügelfuß durch eine Ringmauer aus Stein und erhöhte den Hügel bei geringerem Grundriss um wenigstens anderthalb Meter. Die darauf errichtete Bebauung bestand nun lediglich aus einem in Bruchstein aufgemauerten Wohnturm. Bis in das 16. Jahrhundert hinein erweiterte man diesen Wohnturm und fügte einen Kloakenanbau an, der in die Gräfte (Wassergraben) entsorgte. Weitere Gebäude kamen hinzu, nach Süden über den Burghügel hinaus zum Teil auf Pfahlrosten in die Gräfte hineingebaut. Der Ministerialadlige Rutger von der Horst (1519-1582), später Amtmann im kurkölnischen  Rheinberg, setzte ab 1554 Neubaupläne als Ausdruck eines neuen individuellen Selbstbewusstseins um. Der ungeeignete Baugrund in der Emscherniederung mit einer Vielzahl kleiner Bachläufe und Gräben trug jedoch ebenso zum baldigen Verfall des Bauwerkes bei wie die unzureichende Fundamentierung des Schlosses. Hinzu kam eine wechselnde Erbfolge nach Rutgers Tod. Selbst umfangreiche Reparatur- und Sanierungsarbeiten der Familie von Fürstenberg, die 1706 die Herrlichkeit nebst Schloss gekauft und letzteres bis 1988 in Besitz hatte, konnten den immer rascher fortschreitenden Verfall nicht aufhalten. Kurz vor 1830 stürzte beispielsweise der Westturm am Hofzugang ein und riss den westlichen Teil des Nordwestflügels mit. Die Reste des Turmes scheinen daraufhin gänzlich beseitigt worden zu sein. Die offene Flanke des Gebäudes schloss man mit einer schlichten Fassade und ordnete dementsprechend die baulichen Verhältnisse im Innern. Nach der Mitte des 19. Jahrhunderts blieben von der ehedem stolzen Anlage lediglich der größte Teil des Eingangsflügels in ursprünglicher Höhe, nicht einmal das gesamte Sockelgeschoss und nur ein Saal im Erdgeschoss des sog. Herrenhauses (Hauptflügel) erhalten. 1925 wurde das Untergeschoss des Schlosses zu einem Restaurant ausgebaut, das bis 1929 um Garten- und Terrassenanlagen, einen Ruderbootbetrieb in der Gräfte und eine gastronomische Nutzbarmachung des Rittersaals und des Nordturmsockels erweitert wurde. Diese „Volkserholungsstätte“ wurde zu einem beliebten Ausflugsziel, dessen wirtschaftlicher Erfolg bis in die 1950er Jahre anhielt. Mitte der 1970er Jahre reduzierte sich die gastronomische Nutzung auf eine Diskothek im Sockelgeschoss. Der Verfall nahm zu. Angesichts des nun drohenden endgültigen Verfalls gründeten 1985 Horster Bürger den Förderverein Schloß Horst e.V., um das Schloss zu retten. 1988 ging das Gebäude in den Besitz der Stadt Gelsenkirchen über und eine sinnvolle, denkmalgerechte Nutzung wurde gefunden. Mit dem Um- und Neubau des Schlosses wurde Prof. Jochem Jourdan (Frankfurt) betraut. Ihm gelang es, nach Maßgabe der Denkmalpflege historische Bausubstanz unverfälscht zu erhalten und mit modernen Bauteilen zu einem harmonischen Ganzen ästhetisch zu verbinden. Im August 1999 wurde es als städtisches Kultur- und Bürgerzentrum wieder eröffnet, das Raum für Kulturveranstaltungen bietet und unter seinem Dach das zentrale Standesamt der Stadt Gelsenkirchen sowie ein Restaurant beherbergt.

Rheinberg, setzte ab 1554 Neubaupläne als Ausdruck eines neuen individuellen Selbstbewusstseins um. Der ungeeignete Baugrund in der Emscherniederung mit einer Vielzahl kleiner Bachläufe und Gräben trug jedoch ebenso zum baldigen Verfall des Bauwerkes bei wie die unzureichende Fundamentierung des Schlosses. Hinzu kam eine wechselnde Erbfolge nach Rutgers Tod. Selbst umfangreiche Reparatur- und Sanierungsarbeiten der Familie von Fürstenberg, die 1706 die Herrlichkeit nebst Schloss gekauft und letzteres bis 1988 in Besitz hatte, konnten den immer rascher fortschreitenden Verfall nicht aufhalten. Kurz vor 1830 stürzte beispielsweise der Westturm am Hofzugang ein und riss den westlichen Teil des Nordwestflügels mit. Die Reste des Turmes scheinen daraufhin gänzlich beseitigt worden zu sein. Die offene Flanke des Gebäudes schloss man mit einer schlichten Fassade und ordnete dementsprechend die baulichen Verhältnisse im Innern. Nach der Mitte des 19. Jahrhunderts blieben von der ehedem stolzen Anlage lediglich der größte Teil des Eingangsflügels in ursprünglicher Höhe, nicht einmal das gesamte Sockelgeschoss und nur ein Saal im Erdgeschoss des sog. Herrenhauses (Hauptflügel) erhalten. 1925 wurde das Untergeschoss des Schlosses zu einem Restaurant ausgebaut, das bis 1929 um Garten- und Terrassenanlagen, einen Ruderbootbetrieb in der Gräfte und eine gastronomische Nutzbarmachung des Rittersaals und des Nordturmsockels erweitert wurde. Diese „Volkserholungsstätte“ wurde zu einem beliebten Ausflugsziel, dessen wirtschaftlicher Erfolg bis in die 1950er Jahre anhielt. Mitte der 1970er Jahre reduzierte sich die gastronomische Nutzung auf eine Diskothek im Sockelgeschoss. Der Verfall nahm zu. Angesichts des nun drohenden endgültigen Verfalls gründeten 1985 Horster Bürger den Förderverein Schloß Horst e.V., um das Schloss zu retten. 1988 ging das Gebäude in den Besitz der Stadt Gelsenkirchen über und eine sinnvolle, denkmalgerechte Nutzung wurde gefunden. Mit dem Um- und Neubau des Schlosses wurde Prof. Jochem Jourdan (Frankfurt) betraut. Ihm gelang es, nach Maßgabe der Denkmalpflege historische Bausubstanz unverfälscht zu erhalten und mit modernen Bauteilen zu einem harmonischen Ganzen ästhetisch zu verbinden. Im August 1999 wurde es als städtisches Kultur- und Bürgerzentrum wieder eröffnet, das Raum für Kulturveranstaltungen bietet und unter seinem Dach das zentrale Standesamt der Stadt Gelsenkirchen sowie ein Restaurant beherbergt.

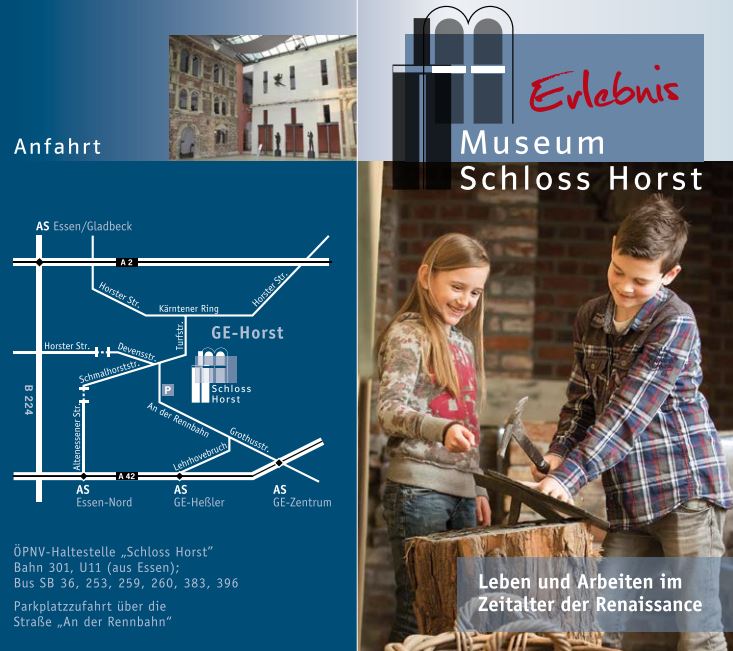

Digitale Führung: Erlebnismuseum Schloss Horst (YouTube)

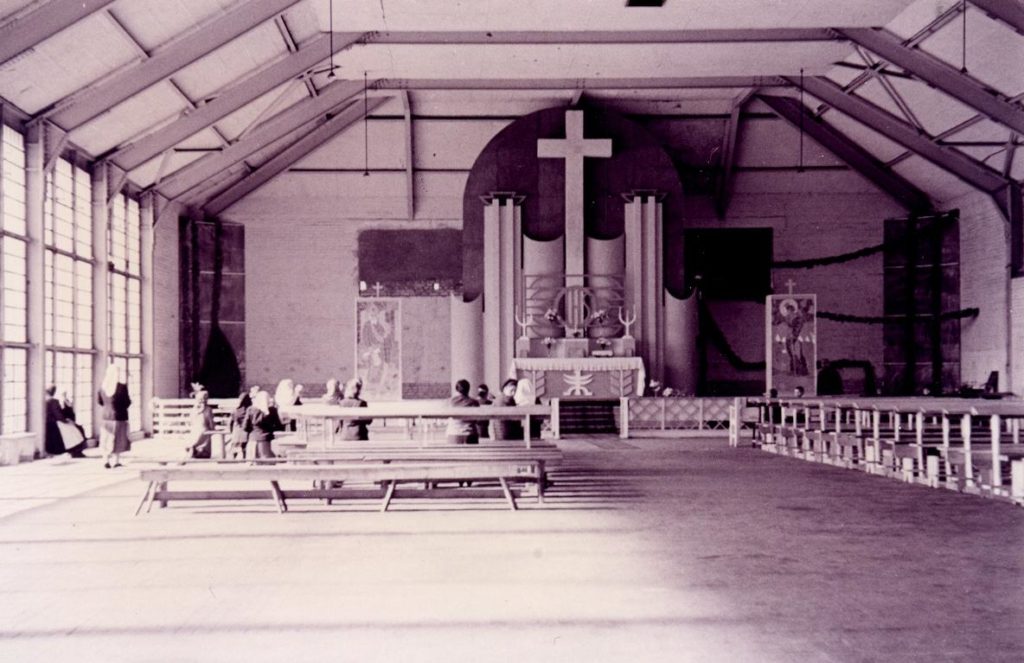

Schloss Horst wird heute auf verschiedene Weise genutzt (u.a. als Standesamt oder als Standort des Museumsfestes GAUDIUM). Das Erlebnismuseum Schloss Horst vermittelt auf verschiedenen Ebenen das Leben und Arbeiten im Zeitalter der Renaissance am Beispiel eines westfälischen Adelssitzes des 16. Jahrhunderts: Auf der Schlossbaustelle von 1565 im Untergeschoss können die Arbeitsplätze der Handwerker, das Haus des Baumeisters, Gerüste und Hinterhöfe spielerisch entdeckt werden. Anfassen erwünscht! Im oberen Bereich folgt ein Rundgang durch den alten Emscherbruch, Heimat wilder Pferde, wo die Ursprünge des heutigen Schlosses liegen. Zuletzt gibt das Arbeitszimmer des Schlossherrn Rutger von der Horst Einblick in die Welt des Adels. Das Erlebniskonzept und sinnvoller Medieneinsatz (Audioguides, Filmeinspielungen und Infomonitore) machen das Museum Schloss Horst zu einem besonderen außerschulischen Lernort im Herzen des Ruhrgebiets.

Kontakt:

Erlebnis-Museum Schloss Horst

Turfstraße 21

45899 Gelsenkirchen

Stadt Gelsenkirchen

Referat Kultur

Telefon +49 (209) 169-6163

Telefon +49 (209) 169-6159

Fax: +49 (209) 169-6130

schloss.horst@gelsenkirchen.de

Förderverein Schloss Horst e.V.

Telefon +49 (209) 516622

Telefax +49 (209) 513804

foerderv@gelsennet.de

Quelle: openPetition (Rettet die Museumspädagogik Schloss Horst), 17.3.2021; WAZ Gelsenkirchen, 25.3.2021; Stadt Gelsenkirchen: Geschichte des Schlosses Horst, o.D.; Stadt Gelsenkirchen: Erlebnis-Museum Schloss Horst, o.D., Museum.de: Schloss Horst.