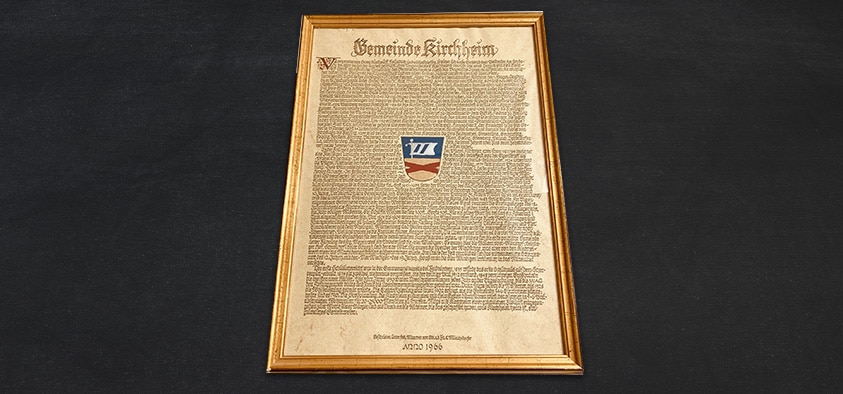

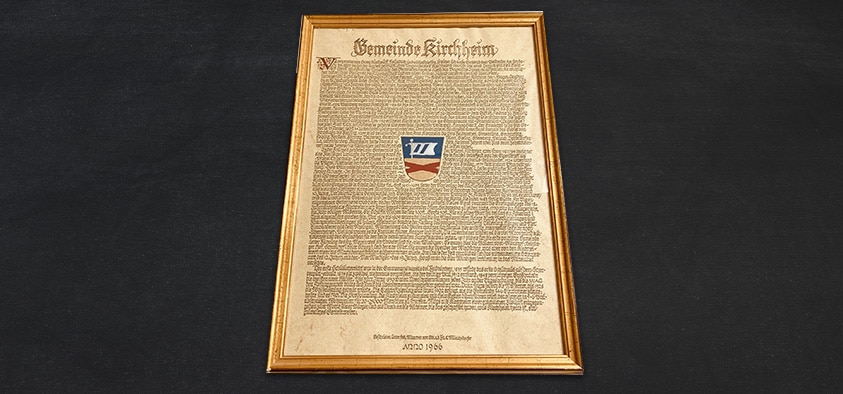

Normalerweise sind Urkunden, Handschriften und dergleichen fester Bestandteil des Archivs. Nicht so die Handschrift, die anlässlich der Verleihung des Kirchheimer Gemeindewappens im Jahr 1966 angefertigt wurde. Sie ist Anfang Februar 2021 Mitarbeitern des örtlichen Wertstoffhofs in die Hände gefallen, die sie dankenswerter Weise gerettet und der Gemeinde übergeben haben.

Abb.: Besonderer Fund auf dem Wertstoffhof in Kirchheim bei München: Eine Handschrift zur Verleihung des Gemeindewappens 1966. Unklar ist, ob es sich um das Original handelt (Foto: Gemeinde Kirchheim).

„Wie auch immer diese Handschrift in Privatbesitz und letztendlich zum Wertstoffhof gelangt sein mag, so sind wir nun umso mehr dankbar, dass dieses Zeitzeugnis erhalten bleibt, denn es beinhaltet wichtige Stationen der Kirchheimer Ortsgeschichte.“, erklärt Kulturreferentin Katharina Ruf. „Und gerade der letzte Absatz spiegelt wieder, dass Kirchheim und Heimstetten schon lange eine gemeinsame Planung vorantreiben. Über 50 Jahre später setzen wir nun eine andere, viel kleinere Planung um. Immer wieder spannend, wo wir herkommen. Und noch spannender, wo wir jetzt gemeinsam hingehen.“, ergänzt Erster Bürgermeister Maximilian Böltl.

Hier steht: „Die Großplanung, die Kirchheim zusammen mit Heimstetten durchführen wird, beabsichtigt in 5-6 Bauabschnitte Wohnraum für 20-25000 Menschen zu schaffen. Möge also Kirchheim einer glücklichen Zukunft entgegengehen zum Wohle seiner Bürger […].“

Verbunden mit diesem Fund möchte die Gemeinde Kirchheim alle Bürgerinnen und Bürger darauf aufmerksam machen, bei alten Gegenständen, Schriften und Zeitdokumenten genau darauf zu achten, ob diese zum Wertstoffhof gebracht werden oder für das Gemeindearchiv von Interesse sein könnten.

Inhalt der Handschrift:

Vom modernen Leben durchpulst, freundlich und aufgeschlossen, so bietet sich unser Ortsbild dem Beschauer, der sich dabei aber kaum der uralten geschichtlichen Vergangenheit Kirchheim bewußt sein wird. Darum will diese Handschrift, anläßlich der Verleihung des Gemeindewappens durch das Bayerische Innenministerium, die wichtigsten historischen Stationen der Allgemeinheit und vor allem unserer Jugend nagebringen und überliefern.

Urbayerische und ältestes Herzogsgut ist unsere Heimat. Anno 756 findet im benachbarten Aschheim der 1. Bayer. Landtag, die erste Landessynode unter Herzog Tassilo III. statt, 771 in Neuching, 804 hören wir von Pliening, 805 und 806 von Erding (Altenerding) als Zentren des altbayerischen, herzoglichen Lebens. Wenn auch Kirchheim damals noch nicht erwähnt ist, so ist seine Existenz, infolge seiner Lage an der uralten Straße, doch so gut wie sicher. 788 kam Bayern unter die Überhoheit das Karolinger, die einzelnen Baue unterstanden wiederum den königlichen Baugrafen. Wir gehörten jahrhundertelang zum Gericht Wolfratshausen, das bis 1249 die mächtigen Grafen von Andechs innehatten, bis dieselben ihrem Erzfeind, den Wittelsbachern, unterlagen und das Gebiet an den Herzog fiel. Der dem Hause Dießen-Andechs entsprossene Bischof Otto III. von Bamberg vergab Kirchheim 1186 an das Kloster Dießen. Durch die verheerenden Einfälle der Ungarn (oder Magyaren, Hünnen) wurde bis 955 auch Kirchheim völlig zerstört. Doch erst 100 Jahre später, anno 1089, bringen die Freisinger Traditionen unter der Nr. 1515a die Nachricht, daß Kirche und Mayerhof zu „chirichhaimb“ dem Stift St. Andrae zu Freising zinspflichtig sind. Die weltliche Macht übten Ministralen der Andechser aus; das waren adelige Dienstmänner, die später in den Ritterstand aufgingen. Um 1130 erscheint Kirchheim erstmals als Schergenamt mit „Gramarium“ (Lagerhaus), das zum Amt Pahl am Ammersee gehörte und ebenfalls Andechser Besitz war. Herzog Otto II. der Erlauchte teilte sein Gebiet in 35 Ämter nebst 34 Unterämter (Schergenämter) ein. Der Landrichterei Kirchheim unterstand damals das Gebiet von Schäftlarn bis Freising. 1255 wird beurkundet, daß dem Amt Kirchheim die Orte Feldkirchen, Grasbrunn, Gerharting, Anzing, Forstern, Föhring, Trudering, Salmdorf, Riem, Gießing, Ebersberg, Perlach, Deisenhofen u.a. unterstanden. Kirchheim hatte damals 16 Höfe, die ihren Zehent oder Zins beim Zehetmeierhof (heute Zehmer) in Naturalien oder auch in Geld zu leisten hatten.

In der Frühzeit gehörte unser Gotteshaus zu der Pfarrei Aschheim, aber schon 1187/89 berichtet eine Freisinger Urkunde, die Vergebung eines Hofes in Hausen betreffend, von der Eigenschaft als „Pfarrei Chirchhain“. Der erste Pfarrer ist 1244 mit „Friedericus plebanus“ beurkundet. 1524 unterstand die Pfarrei Kirchheim der freien Collation des Bischofs von Freising. 1575 steht in einer Pfarrbeschreibung: „Diese Pfarr verleihen dem Monat nach der Bischof von Freysingen u. unser gnädigster Fürst der Herr Herzog Albrecht.“ Im unseligen dreißigjährigen Krieg belagerten die Schweden das befestigte München und verpflegten sich inzwischen durch Raub und Plünderung in der Umgebung der Landeshauptstadt. Auch Kirchheim wurde mehrmals geplündert und schließlich zerstört und verbrannt, sodaß nichts übrig blieb und auch unser Gotteshaus in Schutt und Asche fiel. Erst 1651-79, unter der Regierung des kurfürstlichen Ferdinand-Maria erstand aus kleinsten Anfängen ein neues Kirchheim. Infolge der Mittellosigkeit der Einwohner dauerte auch der Kirchenbau rund 10 Jahre. Der kurfürstliche Sekretarius Joh. Eisvogel und der Münchner Patrizier Fr. Anton Müller sahen bei einer Durchreise das unvollendete Gotteshaus und spendeten das Geld zur Vollendung der Kirche, die dann 1683 fertig wurde. An Tagen, allgemeinen Gedenkens wird dieser beiden Wohltäter noch heute gedacht.

Neues Elend brachten die Erbfolgekriege des 18. Jahrhunderts, als Kirchheim nicht selten seitens durchziehender österr. Soldateska zu leiden hatte. 1770 war ein Hungerjahr, ein Jahr völliger Mißernte. Ein Schäffel Weizen kostete 300 fl., Gerste 50 fl.. Für ein gutes Brot soll bei uns ein Acker mit 3 Tgw. eingetauscht worden sein. Von 1801 bis 1809 waren bei uns die sog. Napoleonischen Kriege durch Requirierungen und Zwangsrekrutierungen zu spüren. Weiterhin brachte der Anfang des vorigen Jahrhunderts Teuerung, Hunger und Not. Einwanderer aus Rheingau, Württemberg und Baden machten sich damals hier ansässig, man nennt sie heute noch „Überrheiner“. Bei uns waren es die Familien Huber, Kratzer und Radl. Die Überrheiner waren es, die viel Moosgrund kultivierten und den Grundstein für den heute betrachtlichen Kartoffelanbau legten. 1817 bildete sich die erste politische Gemeinde unter Führung des sog. „Vierrerrates“, im Volksmund die „vier Windigen“. Es waren dies die Bauern vom „Moarhof, Seininger Hof, Schrollhof (beim Schrey) und der alte Wirt“. Die waren die Spender der Windfahne, was aber von den Kirchheimern mehr als Machtdemonstration aufgenommen wurde. Im Laufe der Zeit verquickte sich das mittelalterliche Schergenamt des 12. Jahrh. mit den „Vier Windigen“ des 19. Jahrh., sodaß man die vier Windigen irrtümllich in des Mittelalter versetzte.

Der erste Schulunterricht war in der Emmeramskapelle in Feldkirchen, 1835 wurde das erste Schulhaus auf dem „Scherbergütl“ erbaut, 1874 ein zweites, mehrmals vergrößert, bis der heutige Bau 1912 entstand. 1949 vernichteten Großbrände die meisten alten Häuser. Bis zum Jahre 1890 waren Überschwemmungen jedes Jahr an der Tagesordnung, bis die MIAG den Abfanggraben baute und somit die Überschwemmungsgefahr gebannt war. Dann folgte jedoch die Wassernot, bis 1928 die Wasserleitung gebaut wurde. Die Elektrifizierung war schon 1902 erfolgt, als die Gemeinde 346 Einwohner zählte, heute sind es 730.

Die Großplanung, die Kirchheim zusammen mit Heimstetten durchführen wird, beabsichtigt in 5-6 Bauabschnitte Wohnraum für 20-25000 Menschen zu schaffen. Möge also Kirchheim einer glücklichen Zukunft entgegengehen zum Wohle seiner Bürger und als Dank an die Männer, die das geschaffen haben, was Kirchheim heute ist, ein glückliches Gemeinwesen.

Geschrieben unter frdl. Mitarbeit von Obl. a.d. Frl. v. Münichsdorfer

Anno 1966

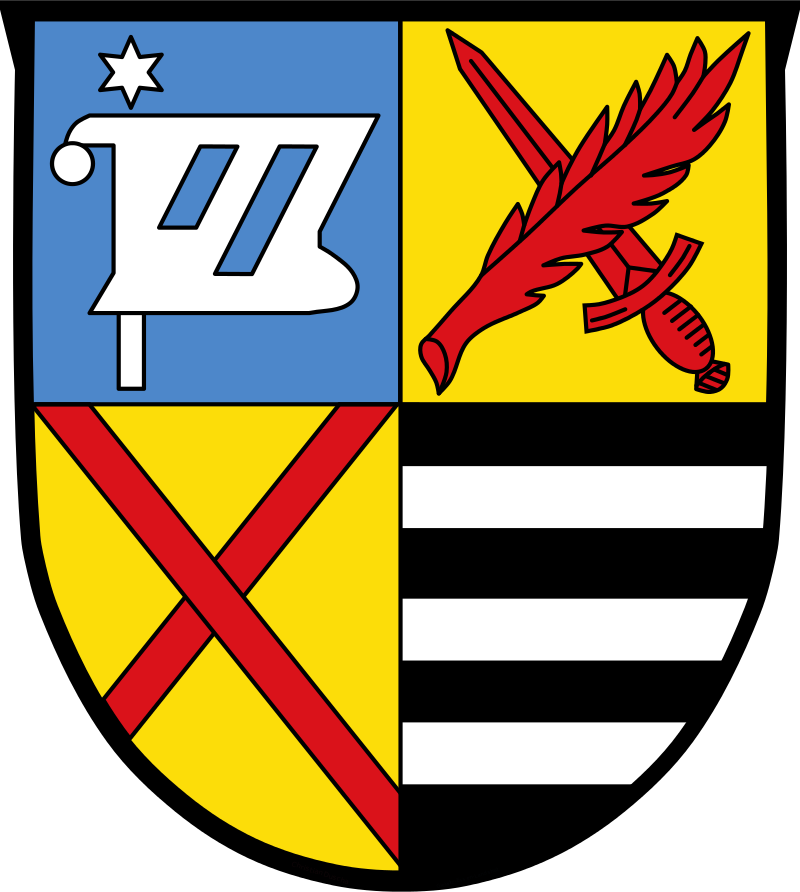

Das Wappen der Gemeinde Kirchheim war geteilt von Blau und Gold, oben silberne Windfahne, unten rotes Andreaskreuz. Das Kreuz wies auf die seit 1098 bestehende Grundherrschaft des Freisinger Stiftes St. Andrä hin. Die Windfahne geht auf eine Geschichte zurück, nach der vier Bauern (die vier Windigen von Kirchheim) Anfang des 19. Jahrhunderts eine goldene Windfahne für den Kirchturm stifteten.

Das Wappen der Gemeinde Kirchheim war geteilt von Blau und Gold, oben silberne Windfahne, unten rotes Andreaskreuz. Das Kreuz wies auf die seit 1098 bestehende Grundherrschaft des Freisinger Stiftes St. Andrä hin. Die Windfahne geht auf eine Geschichte zurück, nach der vier Bauern (die vier Windigen von Kirchheim) Anfang des 19. Jahrhunderts eine goldene Windfahne für den Kirchturm stifteten.

Infolge der im Jahr 1976 verabschiedeten Gebietsreform wurde Heimstetten am 1.5.1978 in die Gemeinde Kirchheim bei München eingegliedert. Im Zuge dieser Gebietsreform wurden die beiden Wappen der Gemeinden Kirchheim und Heimstetten vereint, wie man auch in Wikipedia nachlesen kann. Die linke Hälfte entspricht dem Wappen der Gemeinde Kirchheim, die rechte dem der Gemeinde Heimstetten. Dieses war geteilt von Gold und Schwarz, oben rotes Schwert und roter Palmenzweig, unten drei silberne Leisten. Das Wappen sollte durch die Farben gelb und schwarz die Beziehung zu München symbolisieren und an den Regensburger Bischof St. Emmeram erinnern, dessen Märtyrer-Attribute die Palme und das Schwert waren. Die silbernen Leisten wurden aus dem Wappen der Baierbrunner übernommen. Konrad IV. von Baierbrunn verkaufte 1324 seinen Kirchheimer Hof samt Zehent an den Münchner Bürger Martin Katzmair und schenkte 1328 dem Kloster Anger seine zwei Höfe in Heimstetten.

Infolge der im Jahr 1976 verabschiedeten Gebietsreform wurde Heimstetten am 1.5.1978 in die Gemeinde Kirchheim bei München eingegliedert. Im Zuge dieser Gebietsreform wurden die beiden Wappen der Gemeinden Kirchheim und Heimstetten vereint, wie man auch in Wikipedia nachlesen kann. Die linke Hälfte entspricht dem Wappen der Gemeinde Kirchheim, die rechte dem der Gemeinde Heimstetten. Dieses war geteilt von Gold und Schwarz, oben rotes Schwert und roter Palmenzweig, unten drei silberne Leisten. Das Wappen sollte durch die Farben gelb und schwarz die Beziehung zu München symbolisieren und an den Regensburger Bischof St. Emmeram erinnern, dessen Märtyrer-Attribute die Palme und das Schwert waren. Die silbernen Leisten wurden aus dem Wappen der Baierbrunner übernommen. Konrad IV. von Baierbrunn verkaufte 1324 seinen Kirchheimer Hof samt Zehent an den Münchner Bürger Martin Katzmair und schenkte 1328 dem Kloster Anger seine zwei Höfe in Heimstetten.

Kontakt:

Gemeinde Kirchheim b. München

Gemeindearchiv

Münchner Straße 6

85551 Kirchheim b. München

089/90909-1402 / -1404

archiv@kirchheim-heimstetten.de

Quelle: Gemeinde Kirchheim, Besonderer Fund, 4.2.2021