Im Namen der Hailigen Treyfaltigkait …

Zu den ältesten Bänden des Stadtarchivs Weil der Stadt zählen das St. Peters Pfarrkirchen-Lagerbuch aus dem Jahr 1533 und das im Folgenden vorgestellte Spitallagerbuch von 1534. Das jüngere Spitallagerbuch befindet sich ebenfalls im Bestand Bände Weil der Stadt und entstammt dem Jahr 1748.

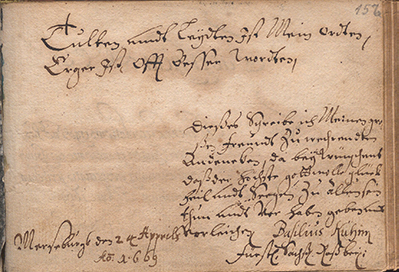

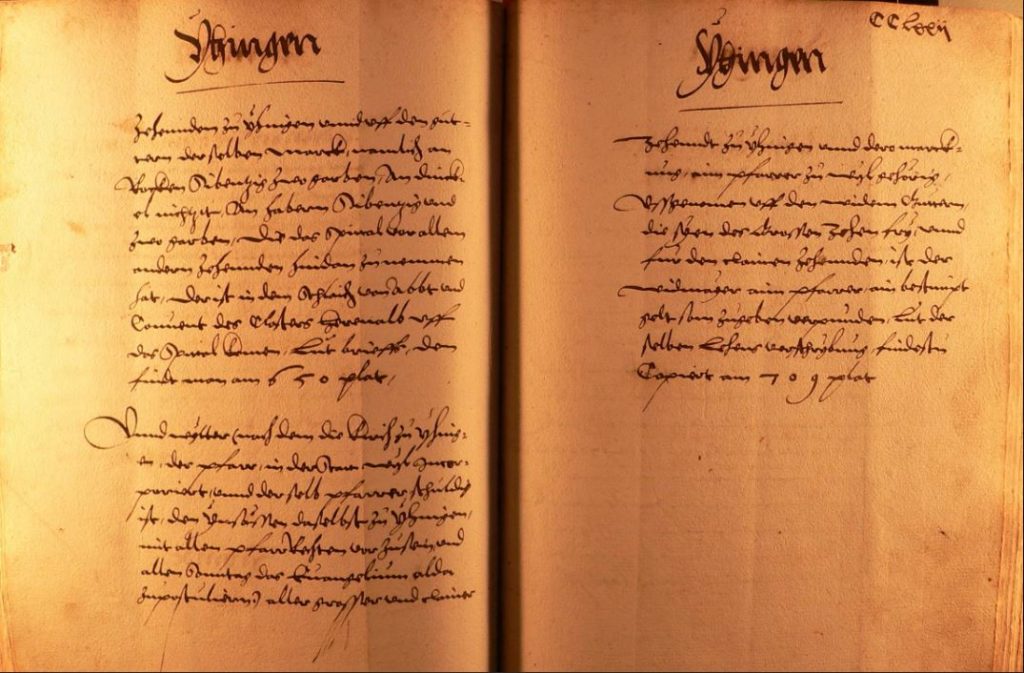

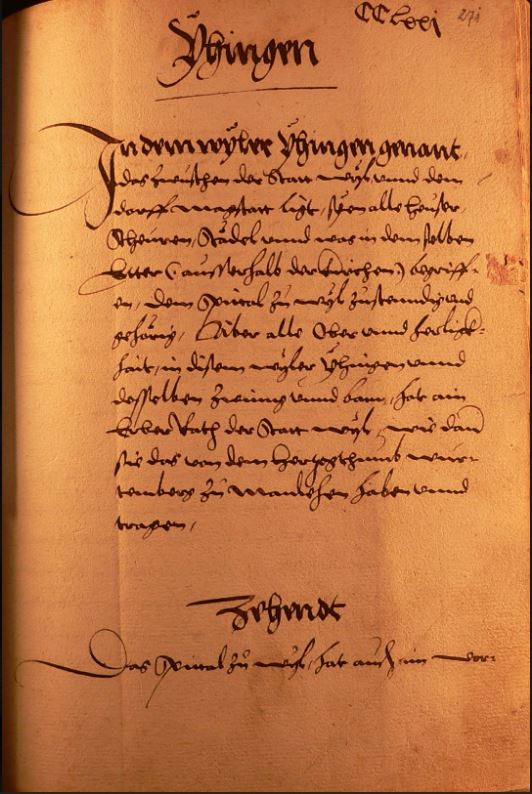

Abb.: Spitallagerbuch aus dem Jahre 1534 (Stadtarchiv Weil der Stadt, Bestand WB – Bände Weil der Stadt)

Das ältere Spitallagerbuch des Weiler „Spittls“ ist innerhalb der Bestände des Stadtarchivs Weil der Stadt dem Bereich „Bände“ eingruppiert. Die Bände- oder Buchüberlieferung in den Verwaltungsakten setzt Mitte des 14. Jahrhunderts ein. Voraussetzung für diese neue Gattung an Verwaltungsschriftgut war unter anderem, dass nun Papier als Beschreibstoff (anstelle des Pergaments für die Urkunden) zur Verfügung stand.

Bei den Lagerbüchern handelt es sich um Besitzverzeichnisse, die jedoch noch weitere Funktionen mit abdeckten: Nicht allein die liegenden Güter oder Gebäude eines Besitzers werden darin aufgeführt, sondern auch sämtliche Einkünfte, Rechte und Pflichten, die damit verbunden sind [Regina Keyler, Lagerbücher, in: Südwestdeutsche Archivalienkunde, URL: [https://www.leo-bw.de], Stand: 2005].

Demnach verzeichnet das Spitallagerbuch Güter und Gebäudebesitz des Weiler Spitals, aber auch mit dem Besitz verbundene Rechte und Pflichten an die das Spital gebunden war oder die es einfordern konnte – zum Beispiel auch Zehntabgaben.

Das Spitallagerbuch wurde im Jahre 1534 durch Syndicus Martin Zwyffel angelegt. Die Jahreszahl der Entstehung ist zum einen in Hinblick auf die weitest gehende Zerstörung des Schriftguts beim Stadtbrand im Jahre 1648 von großem Interesse, da das Stadtarchiv nur über wenige schriftliche Zeugnisse aus der Zeit vor dem Brand verfügt. Zum anderen ist die Zeit um 1534 vom Umbruch zwischen Mittelalter und Neuzeit gekennzeichnet und somit von spannenden Veränderungen geprägt – die Einträge im Spitallagerbuch reichen natürlich auch in die Vergangenheit zurück und liefern somit auch Informationen aus dem ausgehenden Mittelalter.

Das Spitallagerbuch wurde bereits in den 1950er Jahren durch Dietrich Mannsperger. in einem Artikel der Mitteilungen des Heimatvereins Weil der Stadt, Ausgabe 9/1954 vorgestellt. Dieser Artikel steht am Ende des Artikels als pdf-Datei bereit. Dietrich Mannsperger (*1933) ist der Sohn des Weil der Städter Rektors Eugen Mannsperger, er war Akademischer Direktor am Archäologischen Institut und Honorarprofessor an der Universität Tübingen.

Mannsperger bezieht sich darin kurz auf den Stadtschreiber Martin Zwyffel sowie auf die Umstände der Gründung des Weiler Spitals. Aus dem Spitallagerbuch speist sich auch die Information über die Spitalgründung im Jahre 1371 und die Stifterin Hail Brodbeckin (Blatt 354 v). Die Restaurierung des Bandes, die der örtliche Buchbinder und Ökonomieverwalter Anton Gall (1870-1958) in den 1950er Jahren vorgenommen hat, nimmt in Mannspergers Artikel viel Raum ein. In der Tat ist das Archival bereits in seiner äußeren Erscheinung mehr als beeindruckend. Der Band umfasst 800 Blatt (d.h. nach heutiger Buchseitenzählung 1600 Seiten) und ist im Format „Quart“ gebunden, der Buchrücken weist eine Höhe von 29 cm auf, dabei ist das Werk knapp 17 cm dick. Die Fotos auf dieser Seiten liefern einen guten Eindruck dieses prächtigen Bandes.

Auf dem Vorsatzblatt im Inneren des Bandes sieht man die älteste Darstellung des Weiler Stadtwappens in seiner dreiteiligen Form.

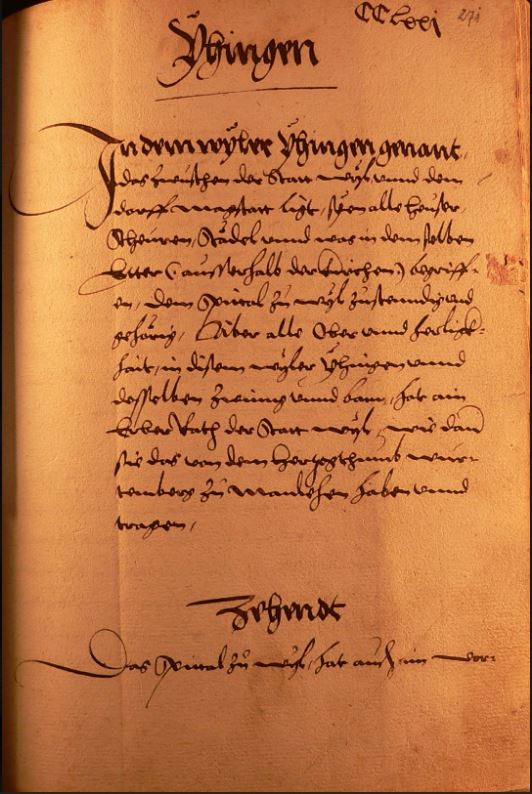

Abb.: Erstmalige Darstellung des Weiler Wappens im Titelvorsatz des Spitallagerbuchs, Spitallagerbuch Blatt 271 r (Stadtarchiv Weil der Stadt, Bestand WB – Bände Weil der Stadt)

Die Gallsche Restaurierung, welche in den 1950er Jahren vorgenommen wurde, entspricht leider nicht den heutigen Anforderungen, die an die Restaurierung eines solch wertvollen Bandes gestellt werden. Nichtsdestotrotz ist eine Nutzung des Bandes durch die Restaurierungsmaßnahmen erleichtert worden, und der mehr als 450 Jahre alte Band befindet sich in einem guten Zustand.

Für diese gute Erhaltung des Lagerbuchs ist auch die hervorragende Papierqualität des im 16. Jahrhundert verwendeten Papiers verantwortlich. Diese handgeschöpften Papiere, die einen hohen Textilanteil aufweisen, sind den ab Mitte des 19. Jahrhunderts massenhaft hergestellten säurehaltigen Papieren des industriellen Zeitalters weit überlegen. So kann das Spitallagerbuch bei guten Lagerungsbedingungen auch in den kommenden Jahrzehnten und Jahrhunderten als wertvolle Quelle und Zeugnis einer längst vergangenen Zeit dienen.

Um wenigstens einen kleinen Eindruck über die in diesem Lagerbuch festgehaltenen umfangreichen Informationen zu gewinnen soll im Folgenden ein Eintrag zum Ihinger Hof vorgestellt werden. Der Ihinger Hof, heutige Versuchsstation der Universität Hohenheim, war ab spätestens 1379 als Württembergisches Lehen an Weil der Stadt vergeben, das Weiler Spital arrondierte den Besitz und wurde über die Jahre auch zum Grundbesitzer. Somit war der Hof bis zum Jahre 1649 in Besitz des Weiler Spitals, die mit dem Besitz des Ihinger Hofs zusammenhängenden Rechte und Pflichten finden sich demnach im Spitallagerbuch.

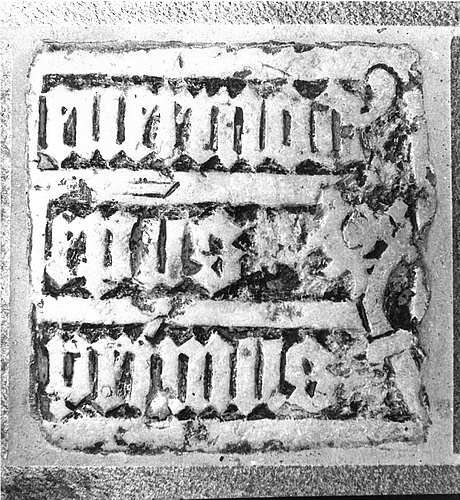

Abb.: Spitallagerbuch Blatt 271 r (Stadtarchiv Weil der Stadt, Bestand WB – Bände Weil der Stadt)

Der im Folgenden transkribierte Eintrag befindet sich auf Seite 271r des Bandes, die Transkription erfolgte aus der im 16. Jahrhundert gebräuchlichen gotischen Kursive in unsere heute gebräuchliche Antiqua-Schrift.

TRANSSKRIPTION

Eyhingen

In dem Weyler Eyhingen genannt

das zwischen der statt Weyl unnd dem

dorf magstatt liegt, seyen alle Heuser.

Scheuren, Stadel unnd was in dem selben

Etter (ausserhalb der kirchen) begriff=

en, dem Spittal zu weyl zustendig und

gehörig, über alle ober und herligk=

hait, in disem weyler Eyhingen unnd

Desselben Zwing unnd Bann, hat ain

Erbar Rath der Statt Weyl was dann

das von dem Herzogshaus Wür=

temberg zu mannlehen haben und

tragen

Zehendt

Das spittal zu weyl, hat auch ain vor=

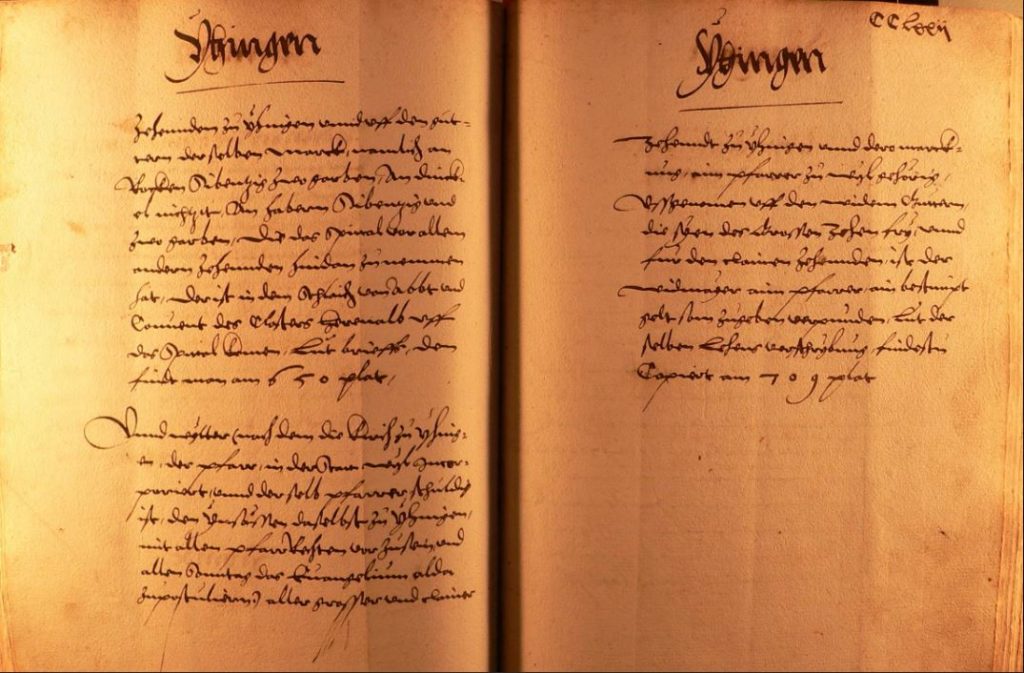

Abb.: Spitallagerbuch_Blatt 271v und Blatt 272_r (Stadtarchiv Weil der Stadt, Bestand WB – Bände Weil der Stadt)

Zehenden zu Eyhingen und uff dem […]

derselben mark, nemlich an

[Rapsen] siebenzig zwo garben, an dink=

el nichts, an haberen sibenzig und

zwo garben, dies das spittal vor allem

anderen Zehenden hindan zue nemmen

hat, der ist in dem Thail von abbt und

Comment des closters herrenalb uff

das spittal kommen, […] Brieffs, den

find man am 650 plat.

Unnd weytter (nach dem die Kirch zu Eyhing=

en, der pfarr, in der statt weyl incor=

poriert, unnd derselb pfarrer schuldig

ist dem […] daselbst zu Eyhingen

Mit allen pfarrrechten vor […], und

Allen Sonntag das Evangelium alda

Zu postulieren) aller grosser und kleiner

Zehendt zu Eyhingen unnd der mark=

ung, aim pfarrer zu weyl gehörig,

[…] den […] Bauren,

die seyen des grossen zehenden frey, unnd

fur den kleinen Zehenden, ist der

widmayer ain pfarrer, ain bestimpt

gelt […] zugeben

Kontakt:

Stadtarchiv Weil der Stadt

Kapuzinerberg 1

71263 Weil der Stadt

Tel.: 07033 / 309-188

Fax: 07033 / 309-190

stadtarchiv@weilderstadt.de

Quelle: Mathias Graner, Stadtarchiv Weil der Stadt, Archivale des Monats März 2021, 2.3.2021