Archivale im Fokus, April 2019

Am 12. April 1919 wurde der Sächsische Kriegsminister Gustav Neuring von einer aufgebrachten Menge nach einer Protestkundgebung ermordet. Die Tat führte zur Ausrufung des Belagerungszustands im noch jungen Freistaat Sachsen und zog umfangreiche Gerichtsverhandlungen mit hohem Medieninteresse nach sich.

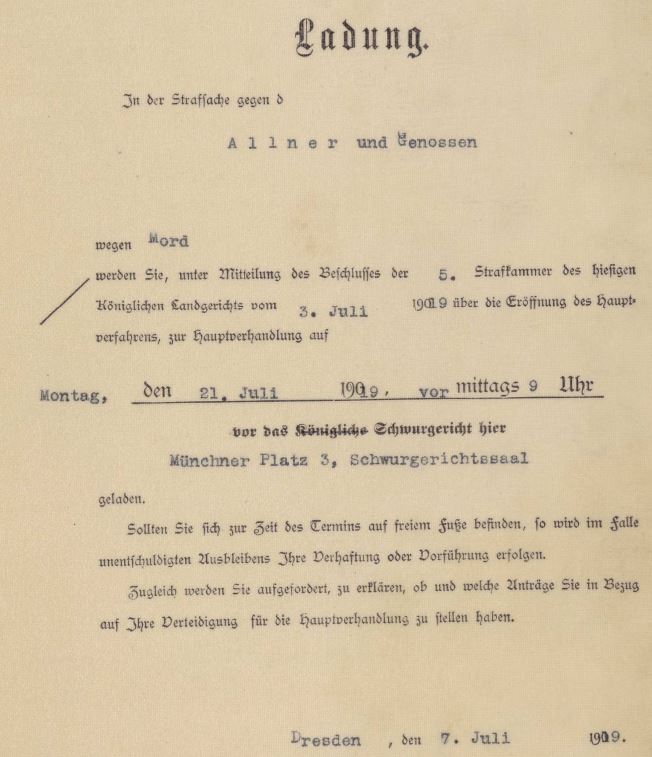

Abb.: Auszug aus der Ladung der elf Angeklagten im Mordfall Neuring zur Eröffnung des Hauptverfahrens am 21. Juli 1919 durch die Staatsanwaltschaft (SächsStA-D, 11120 Staatsanwaltschaft beim Landgericht Dresden, Nr. 2277/1)

Gustav Neuring war ein ehemaliger Gewerkschaftsbeamter und Mitglied der Mehrheitssozialdemokratischen Partei Deutschlands (MSPD). Im Jahr 1919 wurde er zum Minister für Militärwesen des jungen Freistaats Sachsen ernannt. – Nachdem die Berliner Regierung beschlossen hatte, ab dem 11. April 1919 den Sold u. a. des Sanitätspersonals und der Lazarettinsassen zu kürzen, versammelten sich diese einen Tag später auf dem Dresdner Theaterplatz zu einer Kundgebung. Die Menge beschloss acht Forderungspunkte, die von zwei Deputationen, eine des Sanitätspersonals und eine der Kriegsversehrten, an den Kriegsminister Neuring überbracht werden sollten. Zu diesem Zweck zogen die Demonstranten über die Friedrich-August-Brücke (heute Augustusbrücke) zum Kriegsministerium im Blockhaus am Neustädter Markt.

Um den Kriegsversehrten zu ermöglichen, sich auszuruhen, öffneten die Wachsoldaten den Innenhof der Neustädter Wache und stellten Bänke bereit. Die erste Deputation wurde in das Büro des Ministers Neuring geführt, um Verhandlungen aufzunehmen. Neuring, der durchaus Verständnis für das Anliegen der Demonstranten äußerte, aber die Anordnungen der Berliner Regierung nicht eigenmächtig umgehen konnte, kam den Forderungen des Sanitätspersonals so weit wie möglich entgegen. Als anschließend die Forderungen der Kriegsversehrten verhandelt werden sollten, kam es jedoch zu größeren Unstimmigkeiten durch die versuchte Teilnahme von zwei bekannten Kommunisten an der Verhandlung. Nachdem der Sekretär des Ministers diese von den Verhandlungen ausgeschlossen hatte, traten sie vor die Demonstranten und verbreiteten Behauptungen über ein grundsätzliches Scheitern der Gespräche. Immer stärker gelang es den kommunistischen Teilnehmern, die Menge aufzuwiegeln. Die Stimmung in der Protestbewegung, die ursprünglich aus wirtschaftlichen Gründen entstanden war, kippte zunehmend in eine wilde und unversöhnliche Raserei.

Die Wachtruppen, in Unterzahl und bereits umgeben durch die ins Ministerium eingelassene Menge, wurden überwältigt und die Waffenvorräte verteilt. Regierungstruppen, die aufgrund der sichtbaren Eskalation der Lage aus verschiedenen Bereichen der Stadt angefordert worden waren, ließen sich durch die Demonstranten stoppen und entwaffnen.

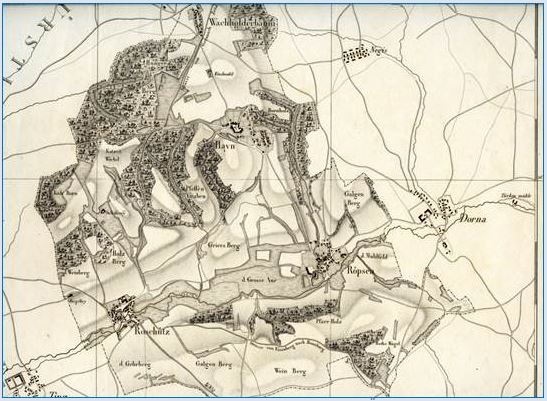

Schließlich versuchte Gustav Neuring mit direkten Worten an die Demonstranten, die Lage zu beruhigen. Ob er freiwillig vor die Menge trat oder bereits unter Zwang, wurde nie restlos geklärt. Die Stimmung war jedoch bereits zu aufgeheizt. Der Minister kam kaum zu Wort. Er wurde gepackt und durch zahlreiche Demonstranten misshandelt. Die Menge schleppte ihn auf die Friedrich-August-Brücke, von wo sie den Minister über die Brüstung in die Elbe stürzte. Gustav Neuring versuchte sich trotz seiner schweren Blessuren schwimmend ans Ufer zu retten, wurde jedoch nun von der Brücke unter Gewehrfeuer genommen und tödlich getroffen. Seine Leiche konnte erst vier Wochen später elbabwärts am Kötitzer Fährhaus gefunden werden.

Der Mord führte zur Ausrufung des Belagerungszustands in Sachsen und umfangreichen Ermittlungen. 70 Beschuldigte und über 400 Zeugen wurden vernommen. Die Überführung der tatsächlichen Täter gestaltete sich allerdings überaus schwierig. Am Ende standen 11 Angeklagte vor Gericht. Die Urteile fielen milde aus: Sie reichten von anderthalb bis drei Jahre Gefängnis mit anschließenden fünf Jahren Ehrverlust.

Die Vorgänge um den 12. April 1919 sind umfassend in den Beständen des Hauptstaatsarchivs Dresden dokumentiert. Allein sechs Akten wurden von der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Dresden (Bestand 11120 Staatsanwaltschaft beim Landgericht Dresden) zum Prozess angelegt. Weitere Überlieferungen finden sich in den Beständen 11248 Sächsisches Kriegsministerium, 10736 Ministerium des Innern, 10789 Polizeipräsidium Dresden und 11250 Sächsischer Militärbevollmächtigter in Berlin.

Links:

Ladung vor das Schwurgericht

Bestand 10736 Ministerium des Innern

Bestand 10789 Polizeipräsidium Dresden

Bestand 11248 Sächsisches Kriegsministerium

Bestand 11250 Sächsischer Militärbevollmächtigter in Berlin

Kontakt:

Sächsisches Staatsarchiv

Hauptstaatsarchiv Dresden

Archivstr. 14

01097 Dresden

Telefon: (+49) (0)351-89 219 711 (Lesesaal),

(0)351-89 219 710 (zentrale Einwahl)

Quelle: Sächsisches Staatsarchiv, Archivale im Fokus, 1.4.2019