Für das Stadtarchiv Sankt Augustin stehen nun in zwei Außenmagazinen verdoppelte Lagerkapazitäten zur Verfügung. Möglich wurde dies auch durch einen Zuschuss des Landschaftsverbands Rheinland in Höhe von 50.000 Euro.

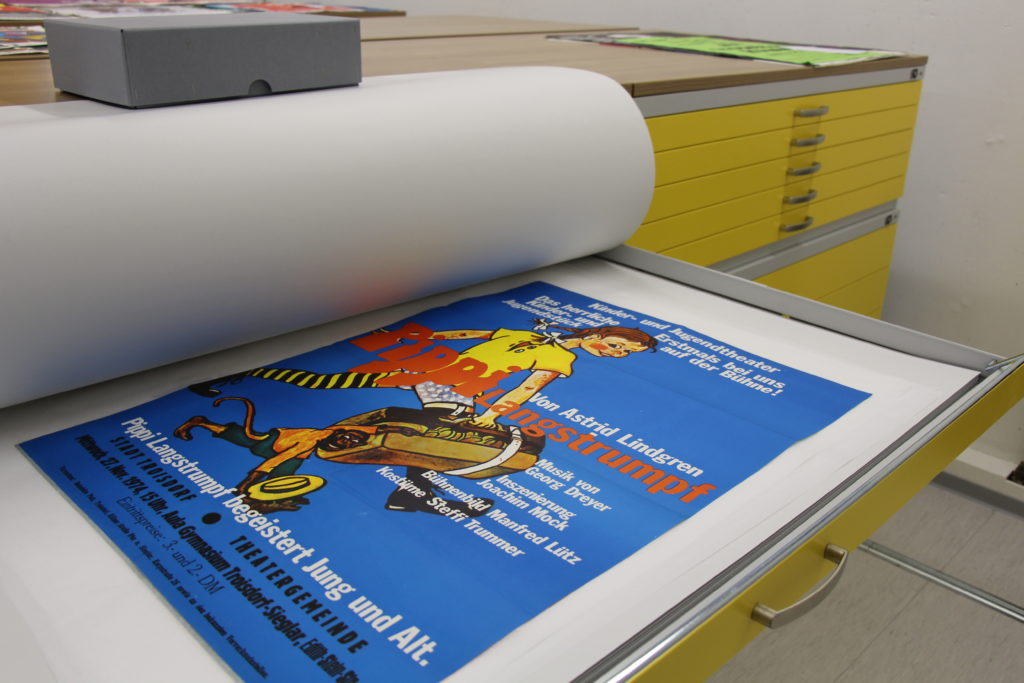

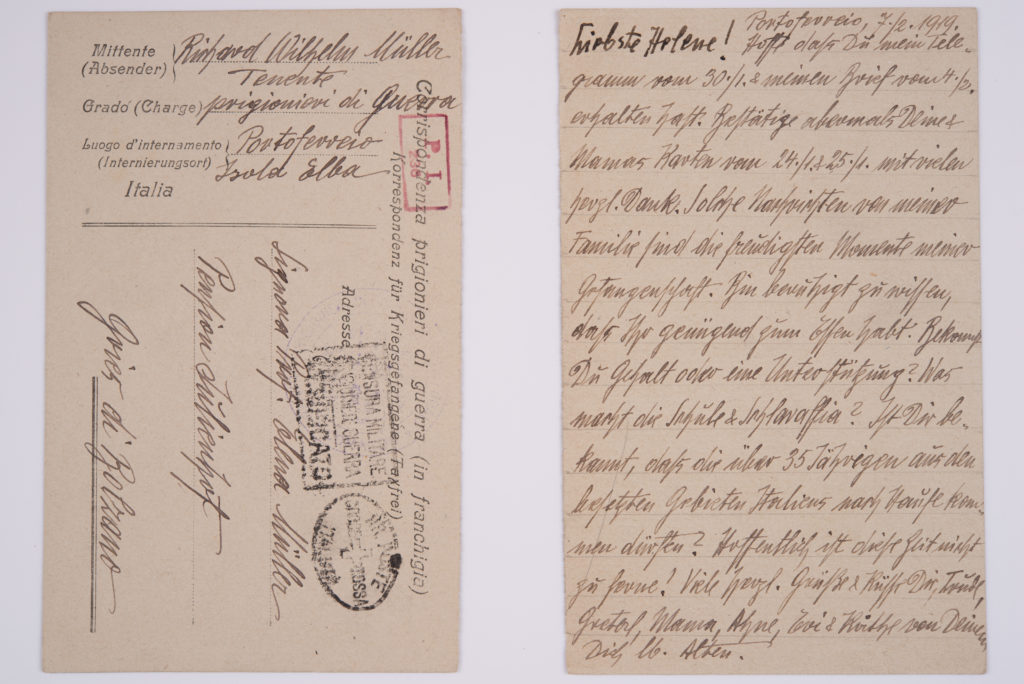

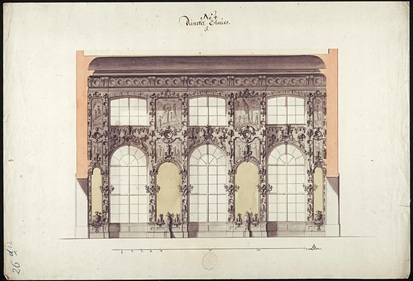

Das Stadtarchiv Sankt Augustin ist die zentrale und viel genutzte Anlaufstelle für die Geschichte und Entwicklung der Stadt und ihrer Bürger. Zu seinen Aufgaben gehören die Übernahme, Lagerung, Ordnung und Erschließung von Archiv- und Sammlungsgut (z.B. Akten, Fotos, Plakate, Bücher, Zeitungen, Karten, Pläne, Filme oder Websites). Hinzu kommt die Betreuung und Beratung der zahlreichen Benutzer sowie die Historische Bildungsarbeit mit Veröffentlichungen, Führungen, Vorträgen und sonstigen Veranstaltungen.

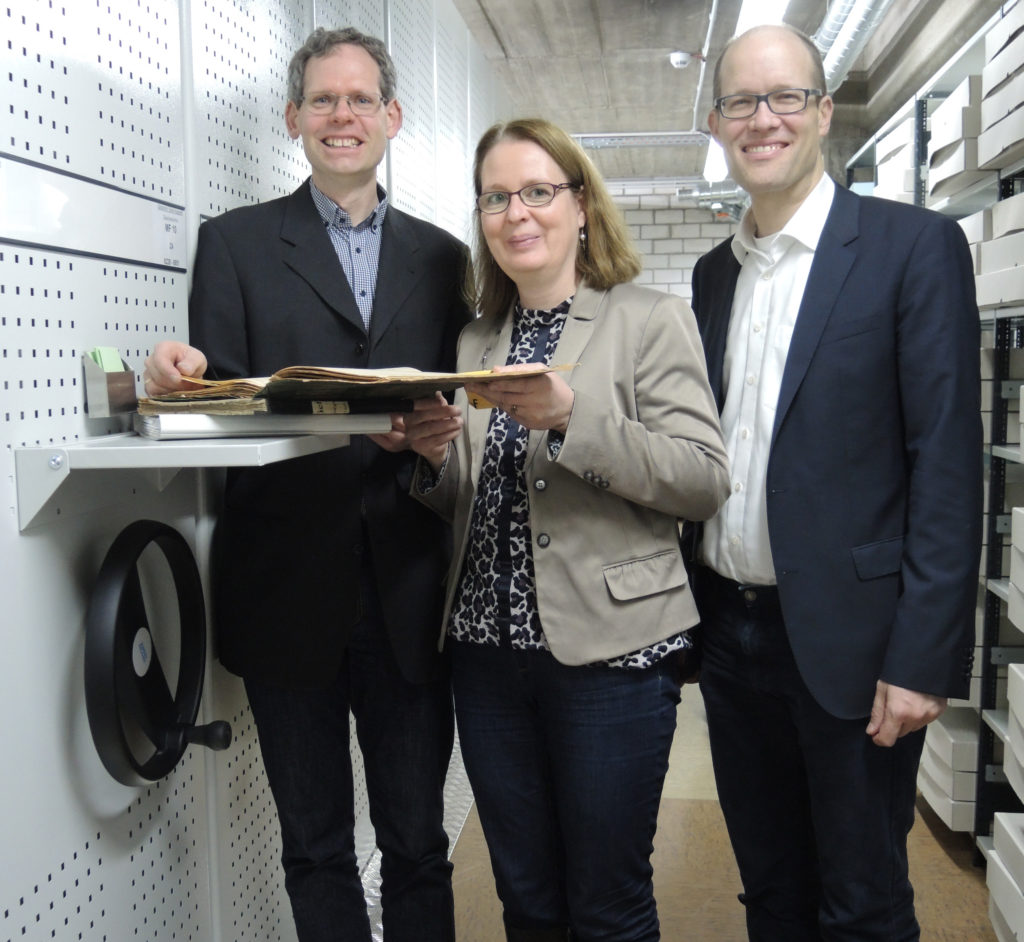

Abb.: v.l.n.r. Stadtarchivar Michael Korn, Dr. Claudia Kauertz, Leiterin der Archivberatung beim Landschaftsverband Rheinland und Kulturamtsleiter Torsten Ehlert präsentieren das neue Archivmagazin im Schulzentrum Niederpleis (Foto: Stadt Sankt Augustin).

Das Gros der vielfältigen und zahlreichen Quellen zur Geschichte der Stadt und ihrer Verwaltung ist in Papierform entstanden und benötigt daher ausreichend Lagerplatz. Dieser war in den vergangenen Jahren so knapp geworden, dass das Stadtarchiv trotz stringenter Bewertung und folgender zeitnaher Vernichtung nicht mehr laufend vorzuhaltender Verwaltungsakten für diese einen Annahmestopp verhängen musste.

Um hier Abhilfe und gleichzeitig ausreichend Reserven für die kommenden Jahre zu schaffen, kommen nunmehr nach mehrjähriger Vorbereitung zusätzlich zu den drei bestehenden Archivmagazinen im Rathaus ein kleineres Magazin im benachbarten Technischen Rathaus sowie ein großes Magazin im Schulzentrum Niederpleis hinzu. Allein in Niederpleis wurde eine Rollregalanlage mit einer Kapazität von 2.260 Regalmetern eingebaut, in der zahlreiche anschauliche Quellen zur Geschichte Sankt Augustins (wie die Standesamtsregister seit 1810 oder ein Teil des Bildarchivs) und zur Entwicklung der Stadtverwaltung konservatorischen Standards entsprechend dauerhaft aufbewahrt und für künftige Generationen gesichert werden.

Möglich wurde die Beschaffung dieser Anlage durch einen Zuschuss des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) in Höhe von 50.000 Euro aus Mitteln der Regionalen Kulturförderung. Während des gesamten Projekts hat Dr. Claudia Kauertz, Leiterin des Sachgebiets Archivberatung im LVR-Archiv- und Fortbildungszentrum in Pulheim-Brauweiler, das Stadtarchiv kompetent beraten und unterstützt. Sie stellte fest, dass die Stadt Sankt Augustin durch die Einrichtung der neuen Archivmagazine für die Zukunft bestens gerüstet ist und ihrem gesetzlichen Auftrag zur dauerhaften Erhaltung und Nutzbarmachung ihrer unikalen Überlieferung damit wieder uneingeschränkt nachkommen kann.

Nachdem die Räume auch unter Gesichtspunkten wie Klimatisierung, Einbruch-, Wasser- oder Feuerschutz im Zusammenwirken vieler Einheiten der Stadtverwaltung baulich hergerichtet worden waren, konnten die beiden Regalanlagen beschafft und im September/Oktober aufgebaut werden. Hierauf folgte die bislang größte logistische Herausforderung des Stadtarchivs, da nun 1,3 Kilometer Archiv- und Registraturgut in die neuen Außenmagazine verlagert werden mussten. Den Transport besorgte ein Umzugsunternehmen mit Unterstützung der Archivmitarbeiter.

Durch die neuen Anlagen stieg die Regalkapazität des Stadtarchivs von 2,6 auf 5,3 km Lagerfläche und konnte somit verdoppelt werden. Alle Regale bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl und können bis zu 90 kg pro Fachboden bzw. vier Tonnen je Doppelregal tragen. Sie schaffen damit Platzreserven für viele Jahrzehnte. Mittlerweile hat das Stadtarchiv den Annahmestopp für Verwaltungsakten wieder aufgehoben, die Anlage im Schulzentrum ist bereits zu 36 Prozent belegt.

Wie Torsten Ehlert, Leiter des Fachbereiches Kultur und Sport, betonte, stehen hiermit wieder ausreichende Kapazitäten für Akten der Stadtverwaltung, aber auch für Unterlagen von Vereinen, Institutionen, Privatpersonen oder Firmen in Sankt Augustin zur Verfügung. Hierzu sollen auch Unterlagen von und zu Migranten gehören, die bislang im Stadtarchiv noch unterrepräsentiert sind.

Für Bürger und Verwaltungsmitarbeiter ändert sich in der Nutzung des Materials nichts. Diese erfolgt weiterhin ausschließlich im „Treffpunkt Stadtarchiv“ im Untergeschoss des Rathauses. Die Öffnungszeiten bleiben montags 9-12, 14-18 Uhr, sowie mittwochs 9-12 und 14-16 Uhr. Weitere Termine machen die Archivmitarbeiter gerne nach Vereinbarung möglich. Nähere Informationen bei Stadtarchivar Michael Korn.

Kontakt:

Stadtarchiv Sankt Augustin

Rathaus, Markt 1

53757 Sankt Augustin

Tel. 02241/243-508

stadtarchiv@sankt-augustin.de

www.sankt-augustin.de/stadtarchiv

Quelle: Stadt Sankt Augustin, Pressemitteilung 429/2018, 13.12.2018