Kreisarchiv Stormarn und Sparkassen-Kulturstiftung Stormarn präsentieren neue Onlinedatenbank

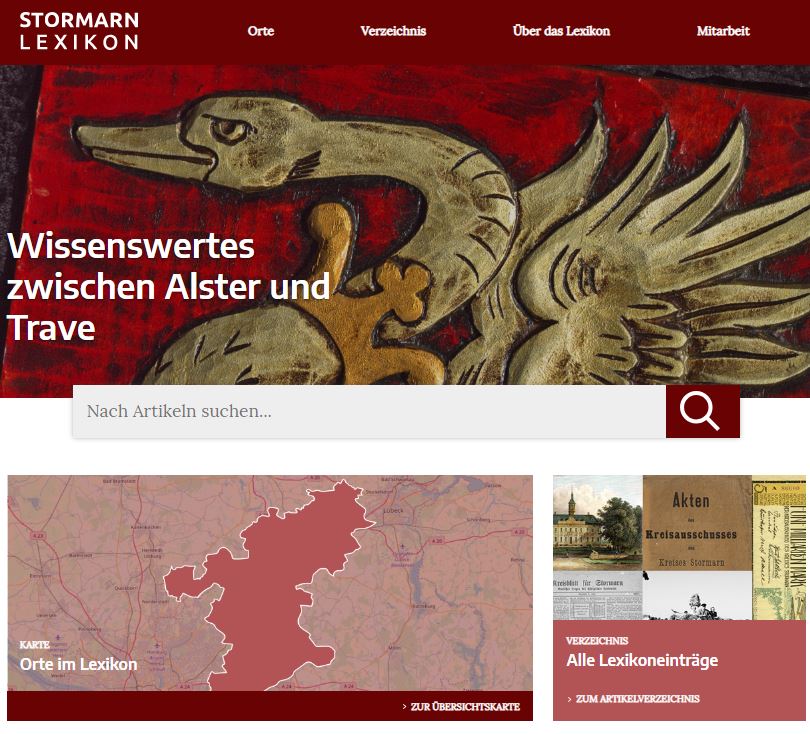

Nachdem das Stormarn-Lexikon vor 15 Jahren in Buchform herausgekommen ist, bekommt der Kreis Stormarn jetzt ein neues digitales Stormarn-Lexikon. Es bündelt das gesamte Wissen über den Kreis in einer eigenen Datenbank, die als wissenschaftliche Quelle angelegt ist. Gleichzeitig kann das Online Lexikon fortlaufend ergänzt und erweitert werden (www.stormarnlexikon.de).

„Das Stormarn Lexikon ist als Projekt einzigartig in Norddeutschland“, betont Landrat Dr. Henning Görtz. Kreispräsident Hans-Werner Harmuth ergänzt: „Die Einzigartigkeit ist darin begründet, dass sich in allen Artikeln Verlinkungen zu digitalisiertem Unterlagen aus dem Kreisarchiv Stormarn befinden, die jeweils ganz präzise angeben, woher die Informationen stammen und man kann es sich dann gleich selbst ansehen oder durchlesen.“

Das digitale Lexikon startet vorerst mit rund 50 Artikeln, die kontinuierlich ergänzt werden, Ende offen. „Das digitale Lexikon ist ein lebendiges Objekt, das in dem Maße wächst, wie Stormarn sich entwickelt“, so der Landrat. Lexikontauglich sind alle Themen, die für Stormarn Bedeutung haben. „Es wird alles Wissenswertes zwischen Alster und Trave gesammelt. Von A wie Ahrensburg bis Z wie Zarpen“, so der Kreispräsident weiter.

Sei es der Dichter Matthias Claudius oder der Ahrensburger Turn- und Sportverein – im Lexikon erscheint alles, was Stormarns Identität ausmacht. „Das Stormarn Lexikon ist ein Nachschlagewerk, es wird mit sehr viel Genauigkeit aufgebaut.“ Dabei gehe es nicht um Historie, sondern um ein wissenschaftliches Lexikon zu Stormarn von der ersten gesicherten Erwähnung im 11. Jahrhundert bis zu Kommunalwahlergebnissen der Gegenwart.

Ziel ist, alles Wissenswertes zu Stormarn in knapper Form bereitzustellen

Finanziert wird das digitale Stormarn Lexikon jeweils zur Hälfte vom Kreis und von der Sparkassen-Kulturstiftung Stormarn. Der Weg dahin, war nicht ganz einfach, wie der Geschäftsführer Jörg Schumacher von der Stiftungen der Sparkasse Holstein berichtet: „Die Sparkassen-Kulturstiftung hatte ja bereits die Bearbeitung der Themen und Drucklegung für das analoge Lexikon von 2001 bis 2003 maßgeblich finanziert. Insofern haben wir gern den Vorschlag des Kreisarchivs aufgenommen, es in eine Internetdatenbank umzuwandeln und haben 2015/2016 die Projektphase mit 27.000 € unterstützt“.

Im Ergebnis war allerdings festgestellt worden, dass ohne eine dauerhafte Finanzierung von jährlich 40.000 € die Weiterentwicklung und Aktualität nicht garantiert werden kann. Das war für die Stiftung allein eine zu große Summe. Deshalb wurden viele Gespräche geführt, um die Kommunalpolitik vom Projekt zu überzeugen, die sich nun mit der Hälfte der Summe beteiligt.

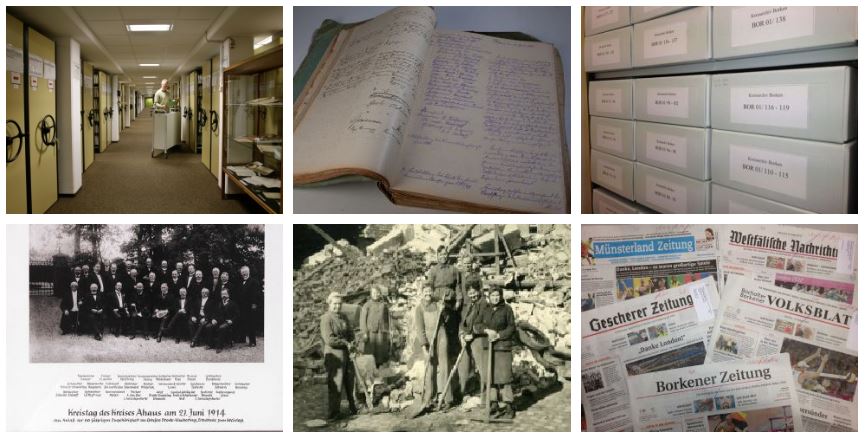

Grundlage ist eine neue Datenbank, die nach und nach mit Wissenswertem zu Stormarn gefüttert wird. Dabei findet ein Teil der 700 Artikel aus der gedruckten Form wieder Aufnahme in die Digitalversion, allerdings werden sämtliche Texte überarbeitet und auf den neuesten Stand gebracht. Die 15 Jahre seit Erscheinen des gedruckten Lexikons hätten viele neue Erkenntnisse gebracht, die Forschung sei inzwischen wesentlich weiter. Manche Dinge müssten neu bewertet werden.

Mit der Webseite wird ein Arbeitsprozess für Autoren und Redakteure bereitgestellt, und es werden unterschiedliche Datenquellen integriert: Zum Beispiel die Mediendatenbank des Kreisarchivs sowie Schnittstellen zur Deutschen Nationalbibliothek und zum Gemeinsamen Bibliotheksverbund. Das Lexikon wurde vollständig auf der Basis von „open source“ entwickelt. Damit fallen nicht nur keine Lizenzkosten an, sondern der Betrieb der Software ist auch langfristig gesichert. „Die Datenbank kann auch in Zukunft weiterentwickelt werden und ist nicht abhängig von großen IT-Firmen.“

Lexikon macht den Kreis transparent

Sinn des digitalen Lexikons sei es, zum einen komprimiert Themen zur Verfügung zu stellen, zum anderen die Identität des Kreises herauszuarbeiten, und schließlich soll es auch die Vorgänge im Kreis transparent machen. Indem beispielsweise alte Kreistagsbeschlüsse festgehalten sind, kann man jederzeit zurückverfolgen, wer für welche Entscheidung verantwortlich ist. Das „Stormipedia“ ist dabei wesentlich regionaler und genauer in der Faktensammlung als das Internetlexikon Wikipedia.

„Bei Wikipedia gibt es z.B. noch keinen Eintrag zu Johannes Suck, da fehlt die regionale Tiefe“, hat Kreisarchivar Stefan Watzlawzik im Zusammenhang mit der Suck´schen Kate in Glinde bemerkt – in dem Fachwerkhaus wuchsen Hinrich Suck, der später 28 Jahre lang Gemeindevorsteher war, sowie sein Bruder, der Heimatdichter und Lehrer Johannes Suck, auf. Auch bei Hans Wöltje, für den in Bad Oldesloe ein Stolperstein als Opfer des NS-Regimes verlegt wurde, Fehlanzeige.

Vom Artikel direkt zu den Quellen

Ein Redaktionsteam aus wissenschaftlich geschulten Fachleuten, die teils auch schon das Druckwerk aus der Wiege gehoben haben, wird die Autoren begleiten, die ihr Wissen nach einer vorgegebenen Form in die Datenbank einspeisen. „Wir haben völlig neu angefangen und gefragt, wie Wissen strukturiert werden muss“, erklärt der Kreisarchivar. 19 inhaltliche Kategorien wurden erarbeitet, so dass die Datenbank nach Orten, Personen, Natur, Epochen, Archäologie und 14 weiteren Kategorien durchsucht werden kann.

Damit ist der Inhalt suchmaschinenoptimiert und einheitlich abgelegt. Das Lexikon ist flexibel, bleibt immer auf dem aktuellen Stand und ist für jedermann schnell zugänglich. Mehr noch: Das digitale Stormarn Lexikon arbeitet auf mehreren Leveln.

„Bei den Artikeln wird überall nachvollziehbar, wo das Wissen herkommt“, erläutert Watzlawzik. Gleichzeitig stellt das Online Lexikon die Quellen zur Verfügung: Ein Klick führt die Nutzer eine Ebene weiter in die Quelle selbst. Hier macht das Kreisarchiv seine Materialien sowohl einsehbar als auch nutzbar.

„So entsteht ein unmittelbarer Bezug zwischen Lexikon und Archivmaterial, die Artikel werden untereinander stärker verzahnt.“ Neben der Wissensvermittlung anhand von Texten würden mit multimedialen Inhalten wie Grafiken, Karten, Plänen, Bildern und Filmen zusätzliche Formen angeboten, die über ihren audiovisuellen Zugang neue Vermittlungsmöglichkeiten schaffen.

Jeder kann Lexikon-Autor werden

Die Redaktionsgruppe hat zusammen mit dem Kreisarchiv das Konzept für das digitale Stormarn-Lexikon erarbeitet, und das bleibt nicht auf Fachautoren beschränkt. Jeder, der Lust dazu hat, kann sich am Fortschreiben des Lexikons beteiligen, ist herzlich eingeladen.

Dafür gelten bestimmte Regeln, die auf der Seite des digitalen Lexikons unter dem Unterpunkt „Mitarbeit“ erläutert sind und die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens bilden. Neutrale, sachlich formulierte, belegte Artikel können in vier unterschiedlichen Längen angeboten werden. Für die Arbeit erhalten die Autoren ein Honorar. Das Redaktionsteam wählt aus, welche Artikel lexikontauglich sind.

Dabei geht es nicht nur um Hochgeistiges: „Wenn jemand die Geschichte eines Vereins beschreibt oder eine bedeutende Person im Kreis vorstellt, ist das ein Artikel, wie wir ihn für das Stormarn Lexikon suchen“, betont der der der Kreispräsident. Dabei will das Lexikon nicht für sich stehen, sondern sucht die Verlinkung mit Institutionen in Stormarn.

„Das Lexikon ist die Zusammenfassung und verlinkt auf das Angebot, umgekehrt sollen lokale Initiativen ihrerseits auf das Lexikon verweisen“, wünscht sich Harmuth. So könne auch Anerkennung für ehrenamtliche Leistung nach Außen getragen werden, indem beispielsweise Menschen einen Lexikon-Eintrag bekämen, die sich lange ehrenamtlich für ein Ziel engagiert hätten.

Schüler-Projekte erwünscht

Der Blick geht auch in Richtung Schulen. „Wir wollen mit dem digitalen Stormarn Lexikon zusätzlich neue Angebote für lokale und regionale Themen machen“, kündigt Jörg Schumacher an. Denkbar seien gemeinsame Projekte, um die Geschichte eines Ortes oder einer Persönlichkeit in Schülerprojekten als Artikel zu erstellen. Dabei gebe es Unterstützung durch einen Fachautor, der die Erstellung der Schülerartikel begleite. „Sobald ein Stormarn-Bezug da ist oder jemand Spuren im Kreis hinterlassen hat, kann er ins Lexikon.“

Unter www.stormarnlexikon.de findet man Sach- und Allgemeinwissen zu Stormarn, dazu kommen Rubriken wie „Artikel des Monats“ oder weitere Lesevorschläge. Am 23.11.2018 wurde das Online-Lexikon in Bad Oldesloe vorgestellt. Zur Einführung sprach der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler Professor Dr. Franklin Kopitzsch (Universität Hamburg) über das Thema „Stormarn Lexikon Online – ein neuer Wissensspeicher für die Region.“

Kontakt:

Kreisarchiv Stormarn

Mommsenstraße 14

23843 Bad Oldesloe

kreisarchiv@kreis-stormarn.de

www.kreisarchiv-stormarn.de

Quelle: Kreis Stormarn, Pressemitteilung, 23.11.2018