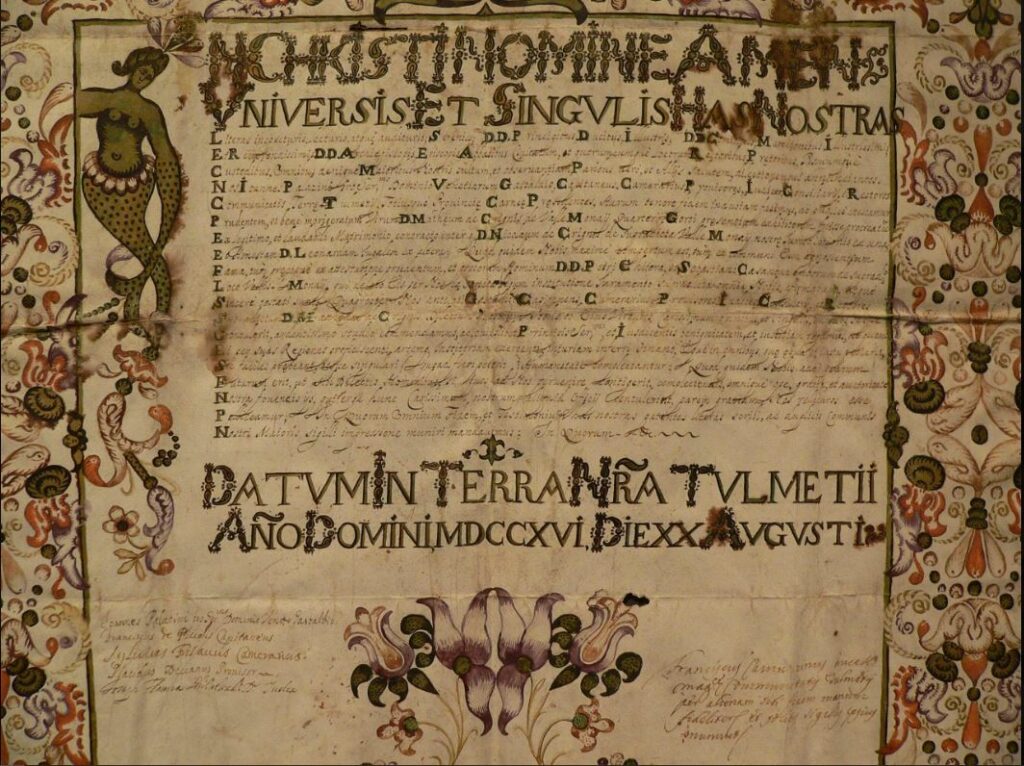

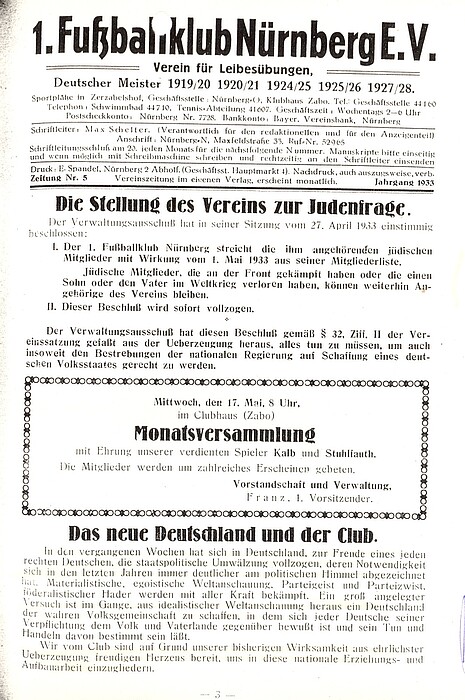

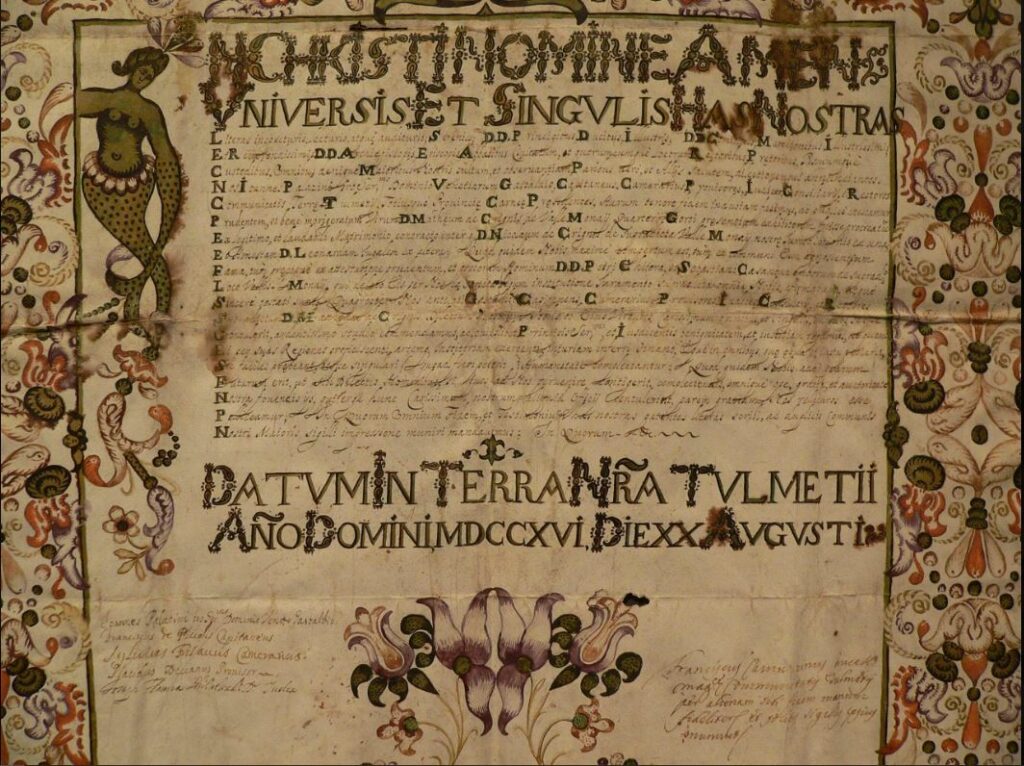

Dass Migration kein neuzeitliches Phänomen ist, sondern bereits in vergangenen Jahrhunderten festgestellt werden kann, zeigen zahlreiche Dokumente im Weiler Stadtarchiv. – Ein besonders prachtvolles Dokument aus den Archivbeständen zum Thema Wanderungsbewegungen wird als Archivale des Monats Juni 2021 vorgestellt. Im Urkundenbestand des Stadtarchivs Weil der Stadt findet sich neben den „üblichen“ spätmittelalterlichen Urkunden auch eine Urkunde für Mathäus de Crignis aus Tolmezzo im Monaital/Karnien, ausgestellt von Johannes Palazzini am 20.August 1716.

Auf welchem Weg diese Urkunde in das städtische Archiv gelangte ist unklar – das eigentlich private Lebensdokument könnte gegenüber der damaligen Stadtverwaltung als Nachweisdokument gedient und sich daraufhin in der städtischen Überlieferung erhalten haben.

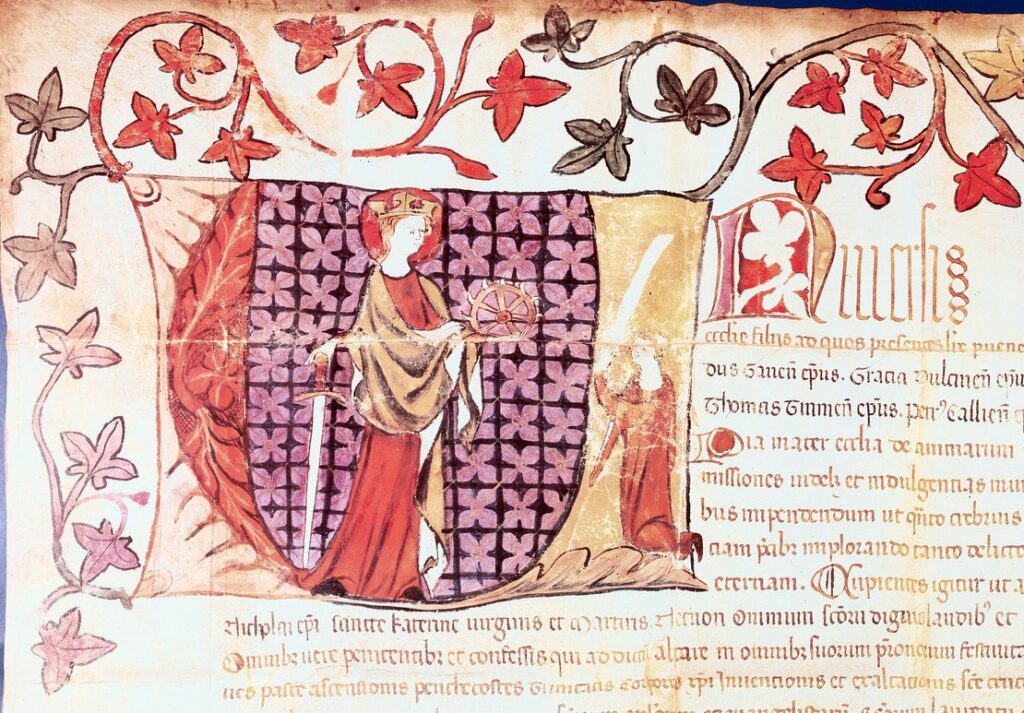

Die Urkunde besteht aus Pergament und ist 59 cm breit und 50 cm hoch. Durch die Verzierungen mit floralen und ornamentalen Elementen ist in der Mitte der Markuslöwe dargestellt mit der Inschrift „Pax tibi, Marce, E[vangelista] M[eus]“ = „Friede sei mit Dir, Markus, mein Evangelist“, mittig am oberen Rand ist der venezianische Löwe zu sehen [Mit der Eroberung des Patriarchats durch die Republik Venedig kam 1420 auch Karnien unter venezianische Herrschaft und schied aus dem römisch-deutschen Reichsverband aus. 1796 kam es mit Venetien an Österreich, 1866 an Italien].

Die komplett in lateinischer Sprache gefasste Urkunde ist ein Leumundszeugnis für Mathäus de Crignis und bestätigt seine eheliche Abstammung sowie seine Herkunft aus Tolmazzo. Zugleich bittet der Aussteller um Schutz und Unterstützung für ihn.

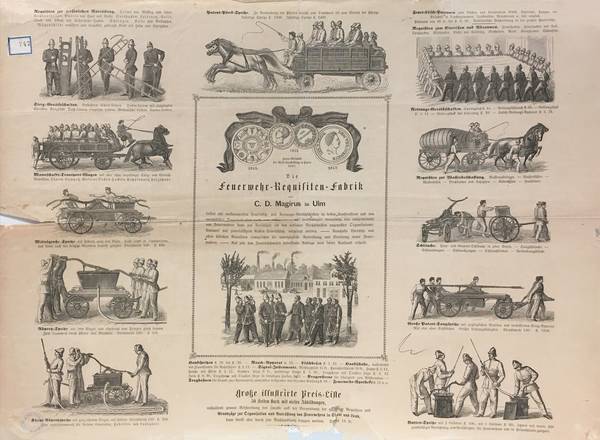

Aus dem Friaul und besonders aus dem Gebiet der karnischen Voralpen setzte nach dem Dreißigjährigen Krieg eine beruflich und sozial bedingte Migration nach Süddeutschland ein. Landwirtschaftliche Saisonarbeiter, wandernde Händler und Hausierer kamen Ende des 17. Jahrhunderts in Scharen über die Alpen und boten hier ihre Waren und ihre Arbeitskraft an.

Für die Wanderhändler aus den karnischen Alpen wurde ein eigener Begriff geprägt. Sie waren die „Cramars“ (die heutigen „Krämer“, auch „karnischen Materialisten“ genannt) und handelten mit Stoffen und Gewürzen, die sie aus Venedig bezogen sowie mit selbstgefertigten handwerklichen Produkten. Es gab die Wanderhändler, die von Markt zu Markt zogen und diejenigen, die sich am Ziel ihrer Reise niederließen und als Ladenbesitzer heimisch wurden. Dabei waren die Gebrüder Crignis jedoch kein „Einzelfall“ – weitere Weiler Migranten früherer Jahrhunderte sind u.a. die Gaudy (Savoyen) oder auch die Familie Gall (aus Mailand bzw. vom Comer See).

Zu letzteren reisenden Händlern zählte auch Mathäus de Crignis. Er stammte aus Tolmezzo (deutschsprachig „Schönfeld“), welches ungefähr 40 km von der Grenze zu Österreich/Kärnten entfernt liegt. Wir wissen von ihm, dass er vermutlich um 1685 geboren ist und Anfang des 18. Jahrhunderts nach Weil der Stadt kam. Ob er zunächst nur gelegentlich nach Weil der Stadt kam und dabei seine spätere Frau kennen gelernt hat, oder ob er aus sonstigen Gründen bereits in Weil der Stadt ansässig war und dann erst in Kontakt zu Maria Stotz kam, können wir getrost der Phantasie überlassen. In jedem Fall hat er am 18. Januar 1712 in Weil der Stadt die Maria Eva Stotz geheiratet hat. Mit ihr hatte er sechs Kinder, von denen aber nachweislich nur die Tochter Maria Viktoria * 05.09.1722 das Erwachsenenalter erreicht hat. Am 26. April 1715 wurde Mathäus de Crignis ins Weil der Städter Bürgerrecht aufgenommen. Crignis ist am 16. März 1726 hier gestorben. Warum ihm aber, nachdem er in Weil der Stadt schon sesshaft geworden war, 1716 von Tolmezzo aus noch ein Abstammungsnachweis und ein Geleitschreiben ausgestellt wurde, konnte bislang nicht geklärt werden.

Matthäus de Crignis wurde nicht alleine hier ansässig, sondern auch ein Verwandter von ihm (vermutlich sein Bruder) mit Namen Johannes Crignis. Beide erhielten im Jahre 1715 das Weiler Bürgerrecht. Johannes Crignis heiratete am 14. Mai 1715 Anna Margaretha Elisabeth Hohenstein. Mit ihr hatte er 13 Kinder, von denen nur zwei das Erwachsenenalter erreichten.

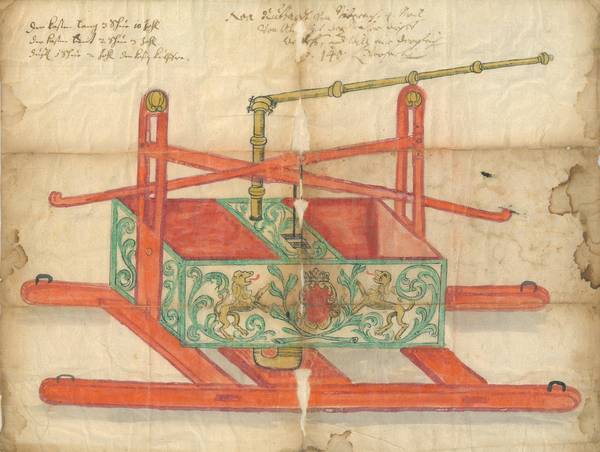

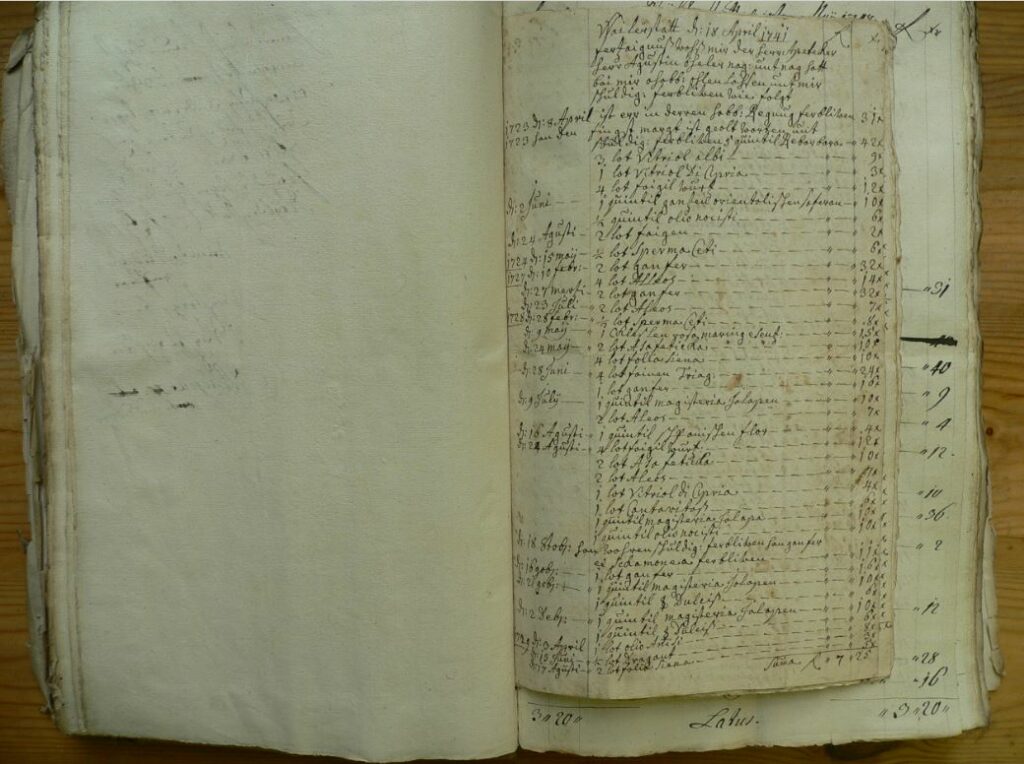

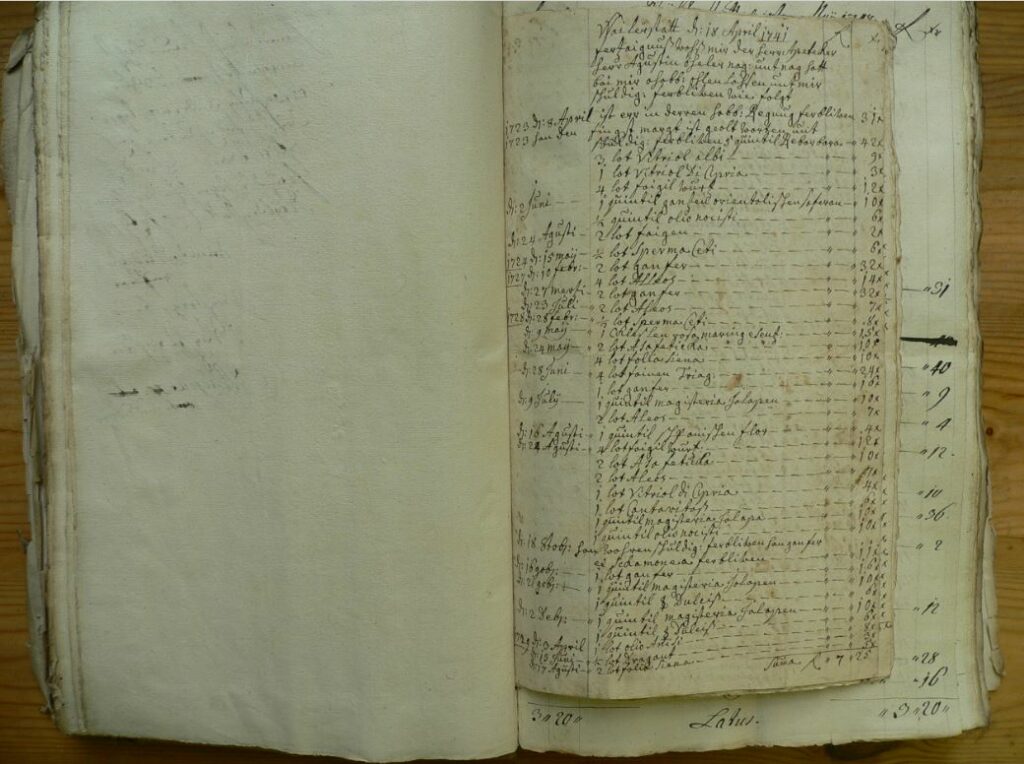

Johannes Crignis taucht in verschiedenen Dokumenten des Stadtarchivs auf [WR Rechnungen Weil der Stadt, Stadtrechnung von 1715 sowie u.a. in den Waisengerichtsprotokollen , von 1748 und 1773], darunter auch im Waisengerichtsprotokoll des Jahres 1748 [wie Wolfgang Schütz herausgefunden hat]. Nach dem Tode des Apothekers August Öhler (* unbekannt, † 16. April 1748) stellte er bereits zu Lebzeiten Öhlers im April 1741 sowie nochmalig am 14. Mai 1748 eine siebenseitige Liste mit pharmazeutischen Handelsgütern auf. Diese hatte er über einen Zeitraum von 25 Jahren an Öhlers Apotheke geliefert, jedoch hat Öhler seine Schulden in Gesamtsumme von 28 Gulden laut Angaben von Crignis nie gezahlt. Dabei ist besonders interessant, welche Güter Crignis geliefert hat. Es finden sich so exotisch anmutende Produkte wie „1/2 lot Spermaceti“ (die ölige Substanz „Walrat“, welche aus dem Kopf von Pottwalen gewonnen wurde) oder auch „1 quintil ganzen orientalischen Safran“. Zu den weiteren Produkten, die sich Öhler für seine Apotheke durch Handelsmann Crignis liefern ließ, gehören auch Kupfervitriol, Dragant, Sassafras oder die als Potenzmittel bekannte „Spanische Fliege„.

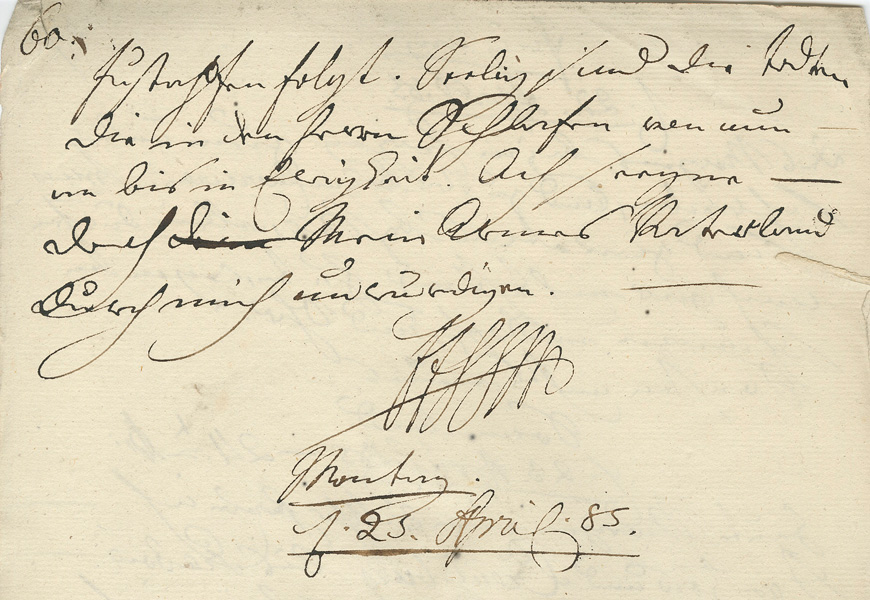

Abb.: Auflistung der durch Johannes Crignis an Apotheker Öhler gelieferten Waren (Stadtarchiv Weil der Stadt)

Dass zumindest das hier gesprochene Deutsch oder gar der damalige schwäbische Dialekt nicht Crignis` Muttersprache war, könnte ein Erklärungsversuch für seine auch für das 18. Jahrhundert eigenwillige Schreibweise sein. Er schreibt schlichtweg nach Gehör, und man meint in der Einleitung seiner Auflistung fast einen italienischen Akzent zu hören:

„Weilerstatt d. 18. Aprili 1741. Ferzaichnis wohß mir der Herr Apetecker Herr Agustin Öheler nag unt nag hat bei mir ahabb ohlen lahsen unt mir schuldig ferblieben wie folgt.“

Abb.: Abstammungsurkunde des Italienischen Handelsmanns Mathäus de Crignis (Stadtarchiv Weil der Stadt)

Transkription und Übersetzung der Abstammungsurkunde des Mathäus Crignis

[1] In Christi nomine amen

[2] Universis et singulis has nostras [3] litteras inspecturis lecturis atque audituris, serenissimis DD(ominis) principibus, ducibus, illustrissimis DD(ominis) comitibus, marchionibus, illustrissimis [4] et reverendissimis DD(ominis) archiepiscopis, episcopis, abbatibus, civitatum et quorumcumque locorum rectoribus, pr(a)etoribus, passuumque [5] custodibus, omnibus denique maioribus nostris cultum et observantiam, paribus vero et aliis salutem dilectionemque annunciantes,

[6] nos Ioannes Palazini, pro ser(enissi)mo Dominio Venetiarum Gastaldio, Capitaneus, Camerarius, Provisores, Iudices, Consiliarii et Rectores [7] communitatis terrae Tulmetii totiusque provinciae Carniae praesidentes, harum tenore fidem indubiam facimus ac publice attestamur [8] prudentem et bene morigeratum virum D(ominum) Mathaeum de Crignis de Valle Monaii Quarterii Gorti, praesentium exhibitorem, fuisse procreatum [9] ex legitimo et laudabili matrimonio contracto inter D(ominum) Nicolaum de Crignis de supradicta valle Monaii nostrae Iurisdictionis ex una <parte>, [10] et Honestam Dominam Leonardam Iugalem ex altera <parte>.

Quod quidem nobis maxime compertum est, tum ex communi eum agnoscentium [11] fama, tum praecipue ex attestatione prudentum et proborum hominum DD(ominorum) Petri Chitera et Sebastiani Casanova amborum de suprad(dict)o [12] loco Vallis Monaii, qui delato eis per nos ex sancta legum institutione iuramento supradicta omnia nobis affirmarunt atque [13] sincere testati sunt.

Qua propter Nos antelati Gastaldio, Capitaneus, Camerarius, Provisores, Iudices, Consiliarii et Rectores [14] Supradictum D(omnium) Mattheum de Crignis dilectum nostrum nobis ob eius virtutes, carissimum omnibus et singulis, ad quos se ipse [15] contulerit, ardentissimo studio commendamus, ac cuiuslibet Principis Ser(enissi)mi et ius dicentis benignitatem et iustitiam rogamus, ne quam [16] ei per suas regiones proficiscenti artemque institoriam exercenti, iniuriam inferri sinant, eique in omnibus, quae aequa et iusta peti(v)erit, [17] se faciles praebeant atque singulari (quoad fieri poterit) humanitate complectantur.

Quod quidem nobis adeo gratum [18] futurum erit, ut ibi dilectis hominibus, si quos ad nos pervenire contigerit, complectendis omnique ope, gratia et auctoritate [19] nostra fovendis, iis, qui erga hunc carissimum nostrum aliquid officii contulerint, parem gratiam nos relaturos esse [20] polliceamur.

In quorum omnium fidem et testimonium has nostras patentes literas scribi ac duplicis communis [21] nostri maioris sigilli impressione muniri mandavimus. In quorum…

[22] Datum in terra n(ost)ra Tulmetii [23] anno Domini MDCCXVI (millesimo septingentesimo sexto decimo) die XX(vicesimo) augusti.

[24] Ioannes Palarini pro ser(enissi)mo dominio veneto Gastaldio

[25] Franciscus de Piccolis Capitaneus

[26] Sylvius Fussacus Camerarius

[27] Placidus Decianus Provisor

[28] Joseph Flamia phil(osophiae) et med(icinae) d(octo)r iudex

[29] Franciscus Camprinus Cancell(ariu)s [30] mag(istrat)us communitatis Tulmetii [31] per alienam sibi fidam manum [32] fideliter et solitis sigillis ipsius [33] munivit.

[1] In Christi Namen Amen

[2] Allen insgesamt und jedem einzelnen, die diesen unseren [3] Brief betrachten, lesen und hören werden, den hocherhabenen Herren Fürsten und Herzögen, den äußerst vornehmen Herren Grafen und Markgrafen, den sehr erhabenen [4] und erwürdigen Herren Erzbischöfen, Bischöfen und Äbten, den Vorstehern und Richtern eines jeden Ortes und den Pass-[5]Wächtern, und schließlich all unseren im Range Höheren entbieten wir Verehrung und Ehrerbietung, den Gleichgestellten aber und allen anderen Heil und Liebe.

[6] Wir, Ioannes Palazini, Gastaldus im Namen der hocherhabenen Herrschaft der Republik Venedig, sowie der Capitaneus, der Kämmerer, die Sachwalter, Richter, Räte und Vorsteher [7] der Landgemeinde von Tolmezzo und die Vorsteher der ganzen Provinz Karniens beglaubigen unzweifelhaft den Inhalt dieses Briefes und bestätigen öffentlich, [8] dass der kluge und wohlgesittete Mann, Herr Mathaeus de Crignis, aus dem Monai-Tal aus der Gegend des Gorto, Vorzeiger des vorliegenden Briefes, hervorgegangen ist [9] aus rechtmäßiger und löblicher Ehe, geschlossen zwischen dem Herrn Nicolaus de Crignis aus obengenanntem Monai-Tal in unserem Amtsbezirk einerseits, [10] und der ehrenwerten Frau Leonarda, seiner Gattin, andereseits.

Dies ist uns unstrittig in höchstem Maße bekannt, einmal aus dem allgemeinen Ruf bei denen, die ihn kennen, [11] dann vor allem aus der Bestätigung weiser und rechtschaffener Männer, der Herren Petrus Chitera und Sebastianus Casanova, beide aus dem obengenannte [12] Ort des Monai-Tals, die, nachdem ihnen durch uns aufgrund der heiligen Satzung der Gesetze ein Eid auferlegt worden war, all das obengenannte uns bekräftigt und [13] ehrlich bezeugt haben.

Deswegen empfehlen wir, der vorgenannte Gastaldus, der Capitaneus, der Kämmerer, die Sachwalter, Richter, Räte und Vorsteher [14] den obengenannten, Herrn Mathaeus de Crignis, unseren von uns aufgrund seiner Tugenden Geliebten und Teuersten, allen und jedem einzelnen, zu denen er sich selbst [15]begeben haben wird, mit glühendstem Eifer, und erbitten eines jeden erhabensten Fürsten und Rechtsprechenden Güte und Gerechtigkeit, damit sie [16] ihm, wenn er durch ihre Gegenden reist und seine Kunst und seinen Handel ausübt, nicht irgendein Unrecht zufügen lassen, und bei allen Dingen, die er auf recht und billige Art und Weise erbeten wird, ihm [17] sich gefällig erweisen und ihm (soweit dies geschehen kann) mit einzigartiger Freundlichkeit begegnen.

Dies wird uns unstrittig in solchem Maße zu Dank [18] sein, sodass die verehrten Menschen, wenn es geschehen wird, dass sie zu uns gelangen, hier von allem Beistand umfasst und von unserer Gunst und unserem Ansehen unterstützt werden sollen, und sodass wir diesen, die gegenüber unserem sehr Teuren irgendeinen Dienst erwiesen haben, versprechen, uns gleichermaßen dankbar zu erweisen. [20].

Zu all dessen Beglaubigung und Zeugnis haben wir befohlen, dass dieser unser offene Brief geschrieben und [21] mit dem Aufdruck des doppelten großen Siegels unserer Gemeinde bekräftigt wird. Zu dessen…[22] Geben in unserem Land von Tolmezzo im Jahr des Herrn 1716, am zwanzigsten Tag des August.

[24] Ioannes Palarini, Gastaldus im Namen der Namen der hocherhabenen venezianischen Herrschaft

[25] Franciscus de Piccolis, Capitaneus

[26] Sylvius Fussacus, Kämmerer

[27] Placidus Decianus, Provisor

[28] Joseph Flamia, Doktor der Philosophie und der Medizin, Richter

[29] Franciscus Camprinus, Kanzler [30] des Rats der Gemeinde von Tolmezzo, [31] hat dies durch fremde, ihm gegenüber zuverlässige Hand [32] treu und mit den gewohnten Siegeln desselben [33] bekräftigt.

Kontakt:

Stadtarchiv Weil der Stadt

Kapuzinerberg 1

71263 Weil der Stadt

Tel.: 07033 / 309-188

Fax: 07033 / 309-190

stadtarchiv@weilderstadt.de

Quelle: Mathias Graner, Stadtarchiv Weil der Stadt, Archivale des Monats Juni 2021, 21.05.2021