An Desinfektionsmittelspender, die gerade in der jetzigen Pandemie vor jeder Tür stehen, war vor gut 124 Jahren ebenso wenig zu denken wie an multiresistente Keime. Dabei wurde in Zeiten von Tuberkulose, Diphterie, Pocken und Cholera die Bedeutung und Wirkung einer gründlichen Desinfektion immer deutlicher. Seit der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde händeringend nach einer geeigneten Lösung zur Bekämpfung von Krankheitserregern gesucht. Denn im Zuge des wissenschaftlichen Fortschritts wurde der Zusammenhang zwischen Mikroorganismen und den ausbrechenden Seuchen und Krankheiten erkannt. Alle bisherigen Methoden zur Raumdesinfizierung brachten nicht den gewünschten Effekt.

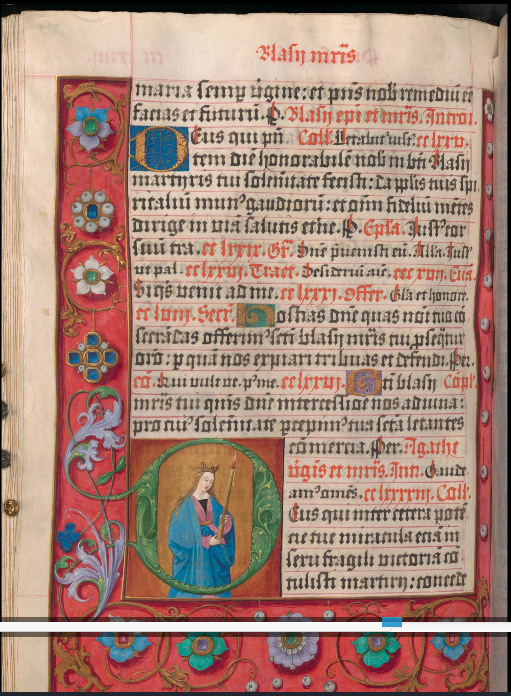

Umso bedeutender war daher die Entwicklung des Lingner‘schen Desinfektionsapparates im Jahre 1897. Beworben wurde dieser Apparat, der in der Lage war Krankenhauszimmer, Wohnräume und sogar Ställe in nur drei Stunden tiefenwirksam keimfrei zu machen und gleichzeitig Oberflächen nicht anzugreifen, mittels umfangreicher Werbekampagnen. Ein Beispiel dafür bildet ein Werbefaltblatt aus dem Bestand der Gemeinde Torna – Archivale des Stadtarchivs Dresden für den Monat Juni 2021.

Abb.: Desinfektionsapparat von Karl August Lingner (Stadtarchiv Dresden, Repro, Bestand 8.53 Gemeindeverwaltung Torna, Sign. 49)

Die Grundlage für das Gerät bildete das von R. Walther und Dr. A. Schlossmann vom organisch-chemischen Laboratorium der Technischen Hochschule Dresden ebenfalls 1897 entwickelte Desinfektionsmittel Glycoformal. Die Mischung aus Formaldehyd, Glycerin und Wasser verdunstete nicht einfach, sondern drang in die mit Keimen bedeckten Oberflächen ein und vernichtete alle Erreger. Karl August Lingner (1861-1916), Erfinder und Namensgeber des Lingner‘schen Desinfektionsapparates sowie Vermarkter der bekannten Mundspülung „Odol“, ließ den Apparat in seinem Werk „Dresdner Chemisches Laboratorium Lingner“ herstellen.

In dem Faltblatt vom Juli 1898 wird die Funktionsweise wie folgt beschrieben. „Dieser Apparat besteht aus einem Ringkessel (B), in welchem Wasser zum Sieden gebracht wird. Der Wasserdampf steigt alsdann in ein Reservoir (A), das mit Glycoformal angefüllt ist. Es wird nun durch vier Düsen (d), die nach verschiedenen Richtungen aus dem Reservoir herausführen, durch den Wasserdampf das Glycoformal intensiv vernebelt und hinausgeschleudert.“ Nach ausgiebigem Lüften sind die Räume sofort wieder uneingeschränkt benutzbar. Die leichte Handhabung ermöglicht eine unkomplizierte und schnelle Einsatzbereitschaft, die überall möglich ist. Nach ausführlichen Tests wurde der Desinfektionsapparat schließlich für den Handel freigegeben und kostete 80 Mark.

Am 10. März 1901 empfahl auch die Königliche Amtshauptmannschaft Dresden-Altstadt die Verwendung des Desinfektionsgerätes. Im gleichen Jahr unterbreitet Lingner den Vorschlag, eine Desinfektionsanstalt in Dresden zu errichten. Dabei bezog er sich auf die Choleraepidemie 1892 in Hamburg.

Die Gründung der dortigen Anstalt hatte unzähligen Bürgern das Leben gerettet und die Epidemie gestoppt. Die Kosten für die Errichtung einer Desinfektionszentrale in Dresden übernahm Lingner selbst. Bereits im Juli 1901 wurde die „Öffentliche Zentralstelle für Desinfektion“ eröffnet. Es handelte sich um ein hochmodernes Institut, dessen Konzept die Vorzüge sowie die festgestellten Mängel anderer Einrichtungen miteinander verband. Neben den Aufgaben zur Desinfektion von Wohnräumen, Kleidung und Gebrauchsgegenständen gehörte ab 1902 auch die Ausbildung von Desinfektoren aus allen Städten Sachsens dazu. Damit wurde eine der ersten deutschen Desinfektorenschulen gegründet, die bis heute fortbesteht, seit 1965 jedoch mit Sitz in Leipzig. Ab 1906 gehörte die Anstalt zur öffentlichen Verwaltung. Ihre Arbeit wird heute durch die Dresden Schädlingsbekämpfung und Kommunalhygiene GmbH fortgesetzt. So gilt damals wie heute: Vorsorge ist eben besser als Nachsorge.

Kontakt:

Stadtarchiv Dresden

Elisabeth-Boer-Straße 1

01099 Dresden

Tel.: 0351 / 4881-515

Fax: 0351 / 4881-503

stadtarchiv@dresden.de

Quelle: Susanne Koch, Stadtarchiv Dresden, Archivalie des Monats Juni 2021