Am 23. Mai 2014 beging das Staatsarchiv Leipzig sein 60-jähriges Bestehen im Rahmen einer Festveranstaltung gemeinsam mit Partnern aus der Verwaltung, von Institutionen und der Wissenschaft. Gleichzeitig eröffnete das Archiv eine Ausstellung mit einer Auswahl von einzigartigen Archivalien, die die vielfältige Nutzung und überregionale Bedeutung der Archivbestände des Hauses widerspiegeln. Sie ist bis zum 25. September 2014 während der Öffnungszeiten zu besichtigen.

Das Staatsarchiv Leipzig ist als Abteilung 3 des Sächsischen Staatsarchivs zuständig für die Überlieferung der Gerichte, Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen in der nordwestsächsischen Region (ehemaliger Direktionsbezirk Leipzig). Die Direktorin des Sächsischen Staatsarchivs, Dr. Andrea Wettmann, betont: „Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit stehen die Bildung einer aussagekräftigen Überlieferung und die Bereitstellung des Archivgutes für Bürger, Verwaltung und Wissenschaft: die Regelung offener Vermögensfragen, Verfolgung in der NS-Zeit, Heimerziehung in der DDR, Aufarbeitung der SED-Diktatur oder Recherchen zum Schicksal einzelner Personen sind nur einige aktuelle Themengebiete, die ohne unsere Quellen nicht bearbeitet werden könnten.“

Das Staatsarchiv Leipzig hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem modernen Archiv mit unverwechselbarem Beständeprofil entwickelt. Zu den Besonderheiten seiner Überlieferung gehören umfangreiche genealogische Nachlässe und Sammlungen sowie die kulturgeschichtlich bedeutsamen Bestände Leipziger Verlage und der Messe. Insgesamt verwahrt das Staatsarchiv Leipzig gegenwärtig rund 22.300 laufende Meter Akten. Das Spektrum der archivarischen Aufgaben reicht von der Überlieferungsbildung, Erschließung, Erhaltung und Nutzbarmachung bis zur Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit. Der Abteilungsleiter für das Staatsarchiv Leipzig, Dr. Volker Jäger, sagt: „Nicht nur angesichts des permanenten Stellenabbaus sind immer wieder Überlegungen zur effizienteren Aufgabenwahrnehmung notwendig. Die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern ist einer von mehreren Wegen zur Bewältigung der archivgesetzlich gestellten Aufgaben.“

„Die Gründung des Archivs vor 60 Jahren war ein Glücksfall für die Region“, resümiert Volker Jäger, „jetzt sind die historischen Unterlagen dort verfügbar, wo sie entstanden sind.“ Das am 1. Januar 1954 eröffnete „Landesarchiv Leipzig“ fungierte zunächst als Außenstelle des Sächsischen Landeshauptarchivs in Dresden. 1961 erhielt es seine Eigenständigkeit, vier Jahre später wurde es in „Staatsarchiv Leipzig“ umbenannt. Das Archiv war ursprünglich im Gebäude des früheren Reichsgerichts untergebracht, bis 1995 der Archivzweckbau in Leipzig-Paunsdorf bezogen werden konnte. Mit dem Einzug in das neue Gebäude verband sich auch die Eingliederung der ehemals selbstständigen Deutschen Zentralstelle für Genealogie in das Staatsarchiv Leipzig. Seit 2005 ist das Leipziger Haus Teil des Sächsischen Staatsarchivs, das vier weitere Standorte in Dresden, Chemnitz, Freiberg und Wermsdorf unterhält.

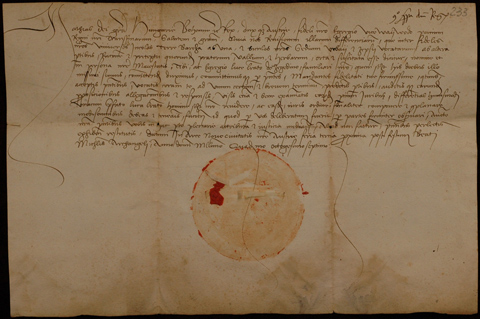

In der Ausstellung zum 60. Jubiläum zeigt das Staatsarchiv Leipzig die vielfältige Nutzung und überregionale Bedeutung der Archivbestände des Hauses anhand einzigartiger Archivalien – Briefe berühmter Dichter und Musiker, Kaiser- und Königsurkunden, Verlagsunterlagen, familiengeschichtliche Quellen, Fotos und Plakate vom Messegeschehen, Zeugnisse der NS-Euthanasie und Judenverfolgung und vieles mehr. Zu sehen sind z.B. ein aufwändig gestalteter kaiserlicher Wappenbrief, der Stammbaum der Familie Cranach, Autographe von Richard Strauss und weitere „Schätze“ des Hauses.

Ihnen sind jeweils aktuelle Forschungsergebnisse von Partnern, mit denen das Archiv arbeitsteilig Projekte verfolgt, zugeordnet. Deren Palette reicht vom Goethe-Briefrepertorium über die Aktion „Stolpersteine“, die universitäre Ausbildung bis zu Crowdsourcing-Projekten von Familienforschern.

Besichtigungen sind während der Öffnungszeiten des Archivs möglich. Zu öffentlichen Archivführungen mit Rundgängen durch die Ausstellung lädt das Archiv am 10. September 2014, 16 Uhr, ein. Um Voranmeldung wird gebeten (Tel. 0341/2555520). Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch 8.30-18 Uhr, Dienstag und Donnerstag 8.30-16 Uhr.

Kontakt:

Sächsisches Staatsarchiv

Staatsarchiv Leipzig

Schongauerstraße 1

04328 Leipzig

Telefon: 0341/255-5500

Telefax: 0341/255-5555

poststelle-l@sta.smi.sachsen.de

www.archiv.sachsen.de

Quelle: Sächsisches Staatsarchiv Leipzig, Medieninformation 4/2014