Das Thünen-Institut für Waldökosysteme in Eberswalde plant den Aufbau eines Nationalen Tierstimmen-Archivs. Man wolle mit dem Forschungsansatz „Bioakustik“ vergleichen, welche Tiere man jetzt und welche man in 20 Jahren hört, erklärte Thünen-Projektleiter Franz Kroiher gegenüber dem rbb. Dadurch könne man erkennen, ob die Tierstimmen sich verändert hätten, ob neue hinzugekommen oder welche fortgefallen seien.

Um das Ganze vergleichbarer zu machen, sollen die Tierstimmen mit Metadaten verknüpft werden. Bezugsgrößen seien u.a. die Art des Waldes und der Waldbewirtschaftung, die Jahres- und Tageszeit und meteorologische Verhältnisse. Ein Schwerpunkt soll auf dem Klimawandel liegen, da man beispielsweise beobachten könne, dass durch die Klimaerwärmung die Brunft immer später einsetzt. Ein erstes Projekt in Richtung Nationales Tierstimmen-Archiv seien jedoch Wolfsstimmen, die man mit Rekordern in der Schorfheide aufzeichne, um herauszufinden, wie die Rudel sich in der Landschaft bewegen. Bis ins Frühjahr 2022 hinein werde man gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen des Museums für Naturkunde Berlin mit Mikrofonen und Rekordern auf der Pirsch sein.

Um das Ganze vergleichbarer zu machen, sollen die Tierstimmen mit Metadaten verknüpft werden. Bezugsgrößen seien u.a. die Art des Waldes und der Waldbewirtschaftung, die Jahres- und Tageszeit und meteorologische Verhältnisse. Ein Schwerpunkt soll auf dem Klimawandel liegen, da man beispielsweise beobachten könne, dass durch die Klimaerwärmung die Brunft immer später einsetzt. Ein erstes Projekt in Richtung Nationales Tierstimmen-Archiv seien jedoch Wolfsstimmen, die man mit Rekordern in der Schorfheide aufzeichne, um herauszufinden, wie die Rudel sich in der Landschaft bewegen. Bis ins Frühjahr 2022 hinein werde man gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen des Museums für Naturkunde Berlin mit Mikrofonen und Rekordern auf der Pirsch sein.

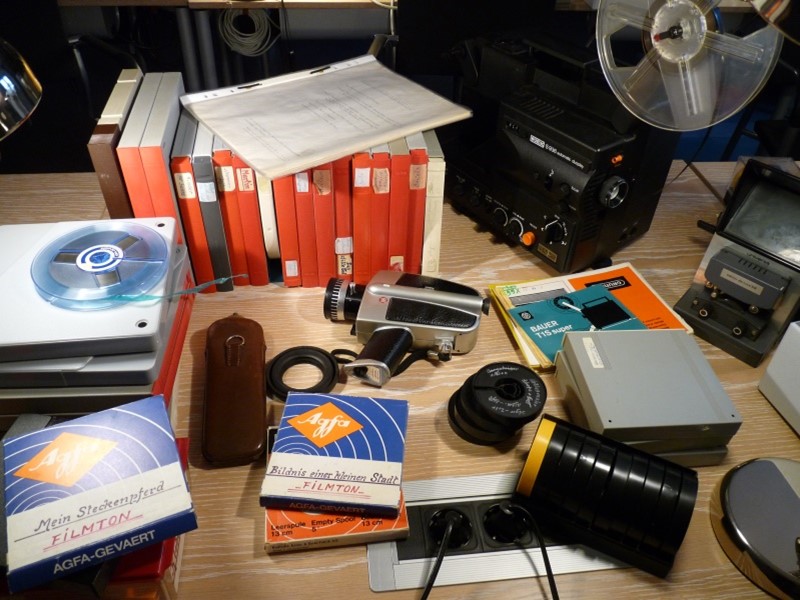

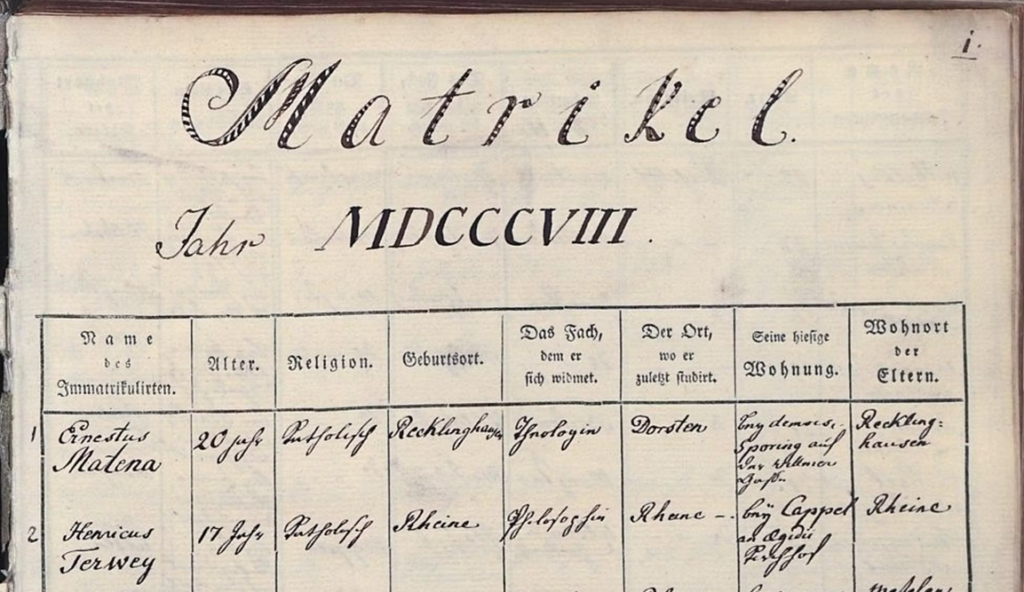

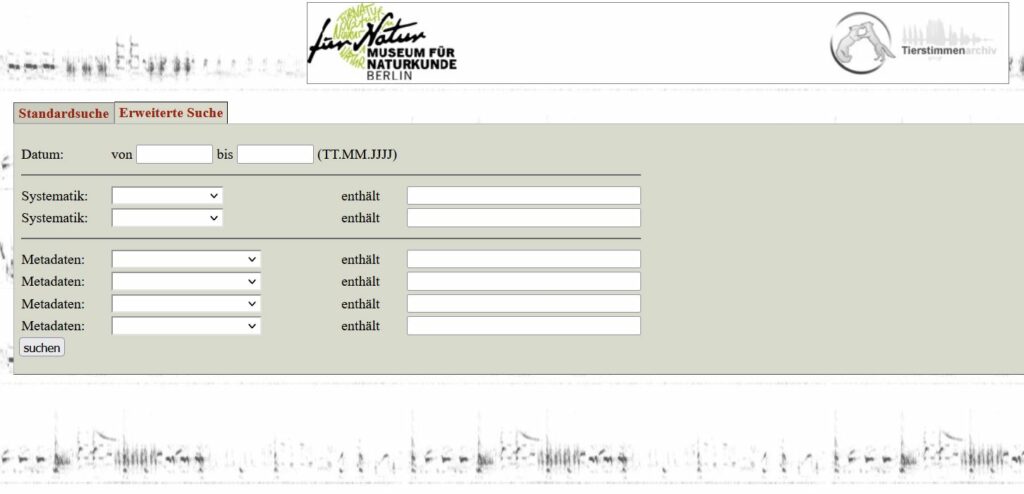

Das Naturkundemuseum in Berlin betreibt bereits seit Jahren ein Tierstimmen-Archiv und verfügt über eine der ältesten und umfangreichsten Sammlungen von Tierstimmen weltweit. Etwa 120.000 Tonaufnahmen von 1.800 Vogelarten, 580 Säugetierarten sowie zahlreichen Fisch-, Amphibien-, Reptilien- und Insektenarten bilden das Tierstimmen-Archiv. Die Tonaufzeichnungen stammen aus zoologischen Gärten, experimentellen Untersuchungen und aus dem Freiland in vielen Teilen der Welt.

Abb.: Datenbank des Tierstimmen-Archivs des Museums für Naturkunde Berlin

Die umfangreiche Tierstimmensammlung steht grundsätzlich Wissenschaftlern aller Fachrichtungen offen und wird mit stetig zunehmender Dichte in Form einer Online-Datenbank, die derzeit mehr als 75.000 Einträge umfasst, jedem Interessierten weltweit zugänglich gemacht. Mehr als 40.000 Tonaufnahmen sind über die Datenbank bereits frei zugänglich.

Aus diesem Grunde suchen die Forscher des Eberswalder Thünen-Instituts die Unterstützung der Berliner Kollegen. Deren selbst entwickelte Software zur automatischen Auswertung der Aufnahmen stellt das Museum für Naturkunde Berlin zur Verfügung. Die „Bioakustik“ erwuchs in den 1950er Jahren als Forschungsfeld aus den technischen Möglichkeiten der Schallspeicherung und Schallübertragung und band die Tontechnik als epistemisches Werkzeug in ihren Forschungsalltag ein. Seither helfen Tonaufnahmen der Biologie, die akustische Kommunikation von Tieren zu studieren und deren auditive Wahrnehmungsformen zu ergründen.

Auf das Wolfsprojekt sollen ab 2023 eine Machbarkeitsstudie in Brandenburger Kiefernwäldern über sämtliche Tierstimmen sowie anschließend Audioaufnahmen in hessischen Buchenwäldern folgen. Die Finanzierung soll über eine Förderung des Bundeslandwirtschaftsministerium geschehen.

Kontakt:

Thünen-Institut

Institut für Waldökosysteme

Alfred-Möller-Straße 1, Haus 41/42

16225 Eberswalde

Telefon: +49 3334 3820 300

Fax: +49 3334 3820 354

wo@thuenen.de

https://www.thuenen.de/de/wo/

Franz Kroiher (Wissenschaftlicher Mitarbeiter)

Telefon +49 3334 3820 309

Fax +49 3334 3820 354

franz.kroiher@thuenen.de

Quelle: rbb/Antenne Brandenburg, Antenne am Nachmittag, 5.1.2022; Thünen aktuell, in: Twitter, 6.1.2022; Judith Willkomm: Tiere, Töne: Tatsachen? Zur Rolle von Medientechnologien in bioakustischer Feldforschung, in: Auditive Medienkulturen, 26.1.2013; BMUV: Das Tierstimmenarchiv des Museums für Naturkunde Berlin, o.D.; Webseite „Tierstimmenarchiv“.