„Im schönsten Teile des Taunusgebirges liegt im Treffpunkt dreier tief einschneidender Täler, beschützt von dem felsgekrönten Rossert und dem waldumrauschten Staufen, das kleine Städtchen Eppstein. Mit seiner Burgruine ist es ein beliebtes Ausflugsziel.“

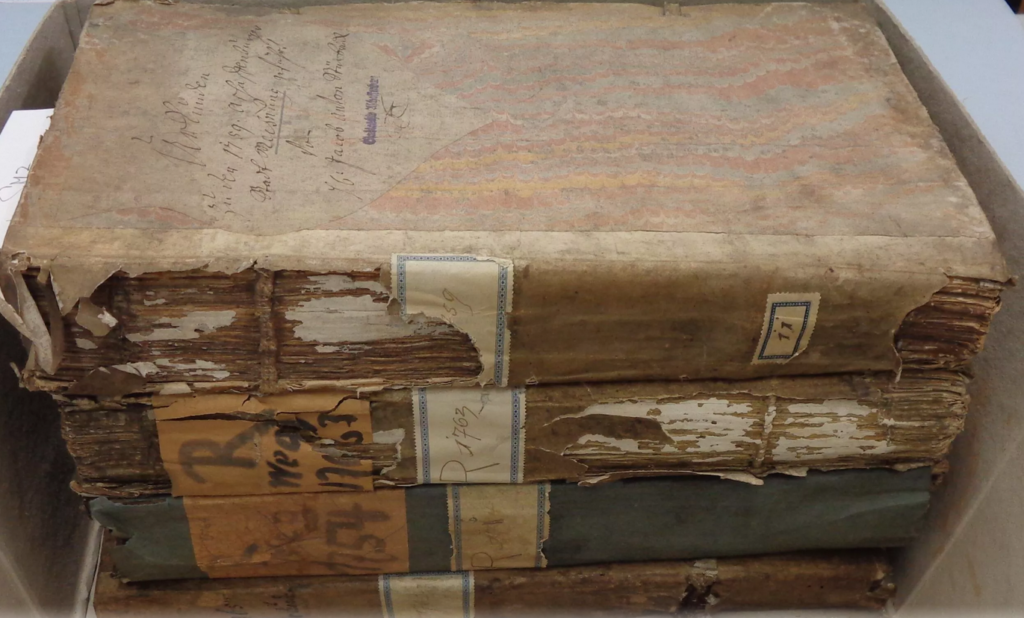

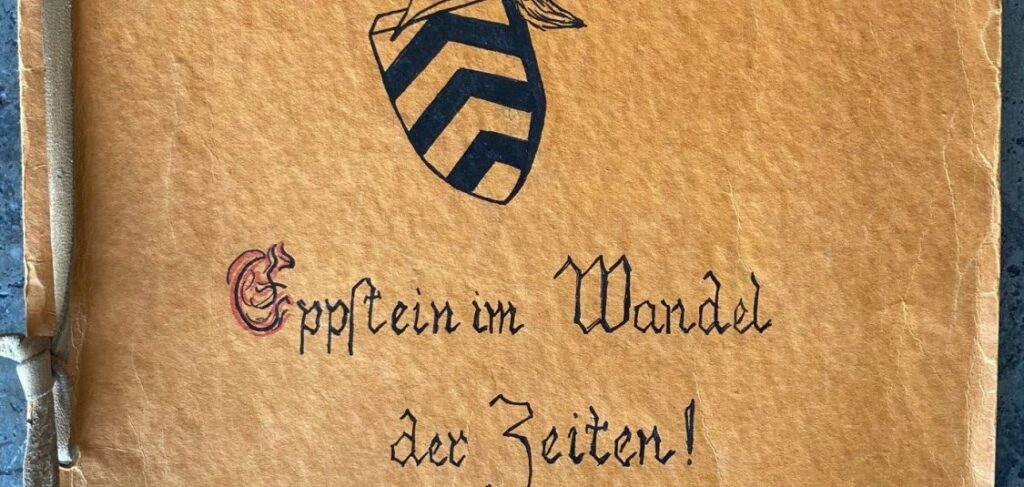

Was sich wie ein Zitat aus einem Werbeprospekt anhört, stammt aus der Feder eines Schülers. „Eppstein im Wandel der Zeiten“ heißt das liebevoll mit Zeichnungen und eingeklebten Bildern ausgeschmückte Heft von Bodo König. Seine Jahresarbeit von 1952/53 entdeckte vor einiger Zeit seine Witwe Anita König, die am Niederrhein wohnt. Sie hat die schülerische Meisterleistung dem Stadtarchiv Eppstein vermacht.

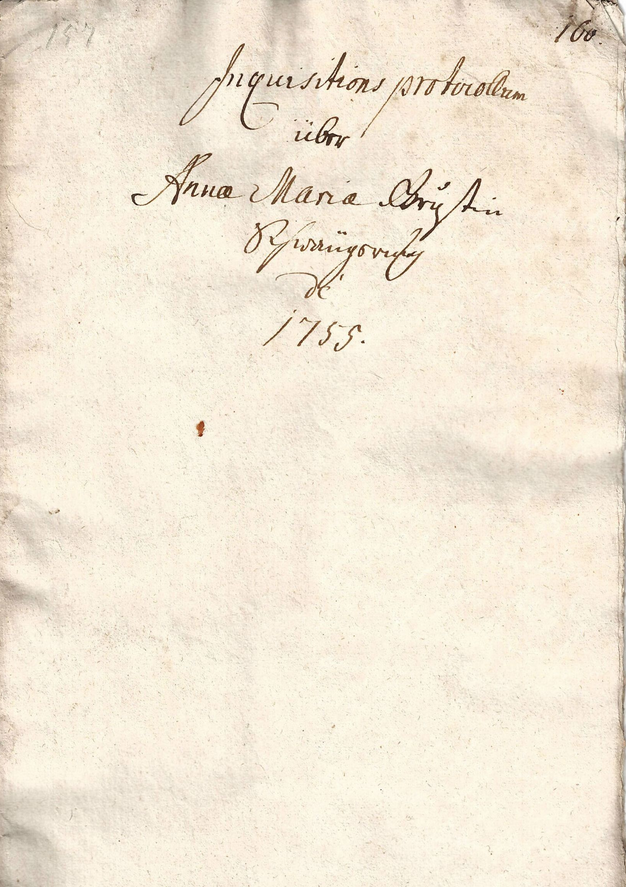

Abb.: Schüler Bodo König (1936-2020) hat sein Heftchen sorgfältig beschriftet und mit einem Siegelband versehen (Foto: Stadt Eppstein)

„Es ist nicht einfach, Eppsteins Geschichte so verständlich zusammen zu fassen, wie es der Schüler Bodo König vermochte“, staunt Stadtarchivarin Monika Rohde-Reith. Besonders rührt sie das Nachwort: „Es gibt auch jetzt noch viele Menschen, die den Wert noch nicht kennen gelernt haben, den alte bauliche Sehenswürdigkeiten ausstrahlen.“ Der damals 16-jährige Bodo König wollte mit seiner Arbeit, so schreibt er „auf die Schönheit diese Erdenfleckchens“ hinweisen. Auch Eppsteins Kulturdezernentin Sabine Bergold freut sich über den Neuzugang: „Es ist wichtig, dass solche kleinen Kostbarkeiten nicht einfach verschwinden, sondern den Weg in unser Stadtarchiv finden.“ Auch in der Nachkriegszeit hätten Schüler sich nicht nur mit Heimatgeschichte befasst, sondern auch deren Wert erkannt.

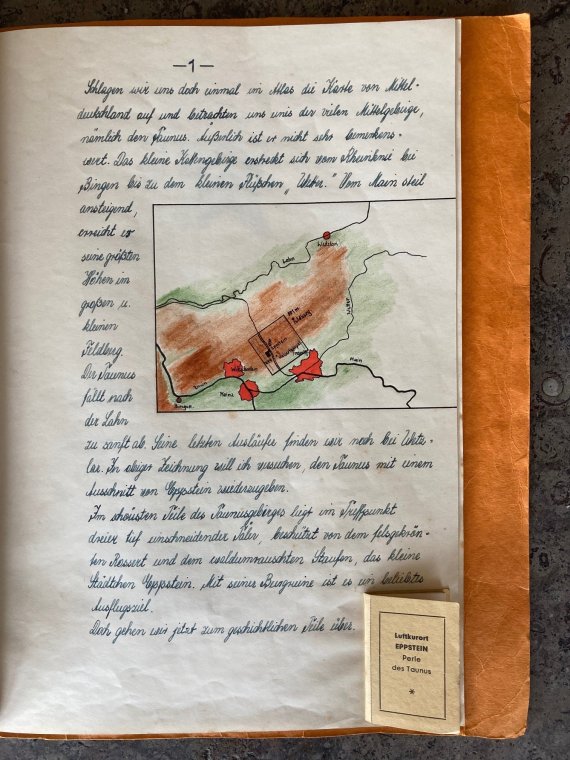

Abb.: Schüler Bodo König hat seinen Aufsatz „Eppstein im Wandel der Zeiten“ auch mit eigenen Skizzen ausgestattet (Foto: Stadt Eppstein)

Gebunden ist die Arbeit mit einem Lederriemen, an die König auch noch ein Siegel gebastelt hat. Eingeklebt hat der Schüler auch ein kleines Bilderalbum „Luftkurort Eppstein – die Perle des Taunus“. Das hatte der Verschönerungsverein damals herausgegeben.

Anita König erzählt, dass die Eltern ihres Mannes nach dem Krieg als Geflüchtete nach Eppstein kamen. Anita König stammt aus Emmerich und hat ihren Mann beim Wandern im Schwarzwald kennen gelernt. Die Eltern verboten, dass sich die jungen Leute schrieben. „Aber dann kam Bodo an einem Sonntag bis zu mir nach Emmerich gefahren – die lange Strecke mit einem klapprigen Moped“, erinnert sie sich. Schließlich zog auch sie nach Eppstein, und sie heirateten. „Das war damals schwierig, da ich katholisch und mein Mann evangelisch war.“ Die Ehe hielt 62 Jahre bis zum Tod ihres Mannes im Mai 2020. Seine Schularbeit hat nun seinen Weg zurück nach Eppstein gefunden.

Kontakt:

Stadtarchiv Eppstein (Taunus)

Rossertstraße 21 (Rathaus II)

65817 Eppstein (Taunus)

Telefon 06 198 305 131

Fax 06 198 305 106

Quelle: Tanja Hahn-Jacobi: Eppsteiner Schulheft von 1953 für das Stadtarchiv, Stadt Eppstein, 27.5.2021; Wiesbadener Kurier, 9.8.2021