Vom 4. Oktober 1954 bis Juli 2013 war das Joint Headquarter (JHQ) Rheindalen im Mönchengladbacher Stadtbezirk West Hauptquartier verschiedener Verbände der britischen Streitkräfte und der NATO. Mönchengladbach wurde Heimat für rund 10.000 Menschen. Man schuf rund 2.000 Gebäude, einschließlich Schulen, Kirchen, Theater, Sportplätzen und Einkaufszentrum. In der Zeit seines Bestehens hatte das JHQ wirtschaftlich und kulturell großen Einfluss auf die Stadt. Heute ist es offiziell ein Stadtteil mit 61 Einwohnern.

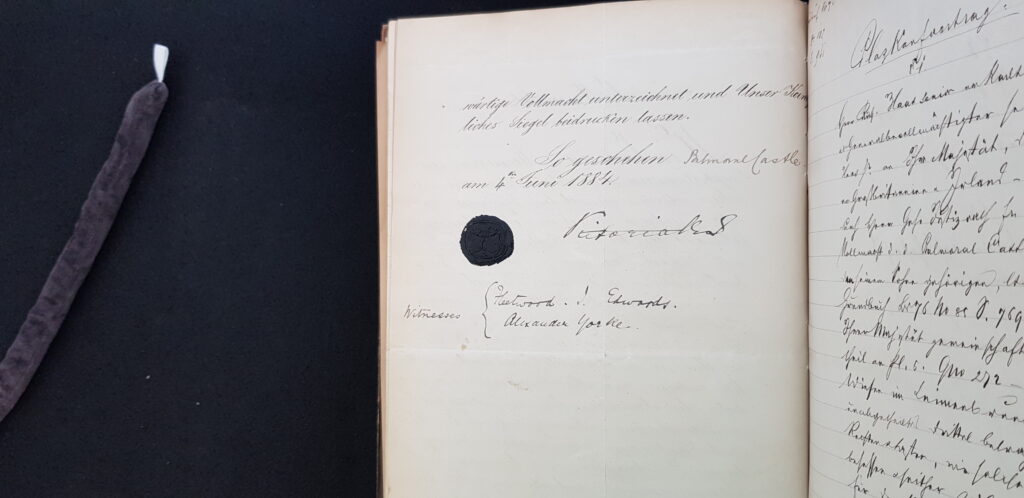

Abb.: Das JHQ nach seiner Einrichtung, 1955 (Foto: Stadtarchiv Mönchengladbach)

In einem wissenschaftlichen Projekt möchte sich das Stadtarchiv Mönchengladbach mit den gegenseitigen Einflüssen zwischen Stadt und JHQ beschäftigen: Wie veränderte das JHQ Mönchengladbach? Welche Einflüsse hatte die Stadtgesellschaft auf die Bewohner des JHQ? Welche Auswirkungen hatte die Schließung des JHQ auf Mönchengladbach und die Bürgerschaft?

Abb.: Die Engländerin Patricia Jones als Karnevalsprinzessin Niersia 1960 (Foto: Stadtarchiv Mönchengladbach)

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs im Mai 1945 hatten die von Westen vorrückenden britischen Streitkräfte zwei Hauptquartiere in Westdeutschland errichtet: Die 21st Army Group beschlagnahmte dafür große Teile von Bad Oeynhausen in Nordrhein-Westfalen, während die Royal Air Force das niedersächsische Bad Eilsen als Standort wählte. Schon 1950 gab es erste Pläne für eine Verlegung der Hauptquartiere, insbesondere weil die Briten durch die Besetzung großer Teile von Bad Oeynhausen und Bad Eilsen das zivile Leben und die Wirtschaft der beiden Kurstädte erheblich beeinträchtigten.

Die Standortentscheidung für die JHQ Rheindalen fiel im Jahr 1952. Bis dahin war die Fläche im Besitz der örtlichen Fabrikantenfamilie Monforts von Hobe. Nach nur zweijähriger Bauphase fand die Eröffnung im August 1954 statt. Insgesamt 150.000 qm Wohnfläche verteilten sich auf 1.380 Wohneinheiten in Einzel- , Doppel- und Reihenhäuser und 48 Wohneinheiten in acht Mehrfamilienhäusern. Die 980 überwiegend eingeschossigen Baracken wurden vorwiegend als Werkstätten, Büros und Versammlungsräume genutzt. Das imposantestes Gebäude der Liegenschaft ist das ‚BIG House‘. Zu seiner Bauzeit war es das größte Verwaltungsgebäude Europas mit möglichen 2.000 Büros. Bei der Rückgabe an den Bund waren es 1.400 Büros.

Nicht nur die großen Linien der Entwicklung möchte das Stadtarchiv Mönchengladbach in seinem Projekt aufzeigen, sondern sich auch mit dem „Alltäglichen“ aus dem gemeinsamen Leben von Mönchengladbachern und „JHQlern“ beschäftigen. Aus diesem Grunde bittet das Stadtarchiv um Mithilfe: Wer Fotos, Schriftstücke, Broschüren oder Ähnliches mit Bezug zum JHQ hat, kann diese gerne dem Stadtarchiv zukommen lassen, z.B. persönlich im Vitus-Center (erste Etage) montags von 13:30 bis 17:00 Uhr und dienstags bis donnerstags von 9:00 bis 17:00 Uhr, aber auch per Mail und Post. In dem Projekt geht es darum, all dies zusammenzutragen und zu sammeln, auszuwerten und aufzubewahren.

Kontakt:

Stadtarchiv Mönchengladbach

Goebenstraße 4-8

41061 Mönchengladbach

stadtarchiv@moenchengladbach.de

Quelle: Stadt Mönchengladbach, Aktuell, 19.8.2021; Stadt Mönchengladbach, Abt. Stadterneuerung und Stadtentwicklung, JHQ; LokalKlick, 19.8.2021